L’Emilia-Romagna si conferma la regione italiana con la più alta incidenza di residenti stranieri/e (12,9%). Il 21,7% del totale delle nascite registrate in regione è da coppie straniere, ma la tendenza è in calo.

Si è tenuta ieri mattina, 4 novembre 2025, presso la Regione Emilia-Romagna la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione Idos/Confronti, in contemporanea con le presentazioni in tutte le regioni e province autonome d’Italia. Organizzata da Africa e Mediterraneo e coop. Lai-momo, focal point regionali del Dossier, ha visto i saluti istituzionali di Luca Rizzo Nervo, Delegato politiche migratorie Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, e Nicola Pedrazzi, redattore della rivista Confronti. Sono poi state presentate da Valerio Vanelli, (Università di Bologna) le caratteristiche e dinamiche demografiche per l’Emilia-Romagna, mentre Pietro Pinto, della Redazione Dossier Statistico Immigrazione, ha esposto i dati nazionali.

Dati regionali

Secondo i dati Istat, al 31 dicembre 2024 la popolazione straniera residente in Emilia-Romagna ha raggiunto le 579.414 unità, segnando un incremento dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Questo dato conferma il consolidarsi di una tendenza alla crescita già osservata negli anni precedenti, dopo il calo significativo del 2,3% registrato nel 2021, imputabile in gran parte agli effetti della pandemia di Covid-19.

Cittadini e cittadine stranieri/e rappresentano attualmente il 12,9% della popolazione totale della regione. Questa percentuale si conferma la più elevata tra le regioni italiane, superando sia la media del Nord-Est (11,3%) che quella nazionale (9,2%), anch’esse comunque in crescita. La distribuzione della popolazione straniera in regione, tuttavia, non è uniforme, ma presenta differenze significative tra province e aree geografiche. Piacenza e Parma restano le province con l’incidenza più alta di stranieri sui residenti, con il 15,2% e 15,4%, seguite da Modena con il 13,9%, mentre le altre province si posizionano al di sotto della media regionale: Reggio Emilia e Bologna registrano un’incidenza rispettivamente del 12,4% e 12,6%, seguite da Ravenna (12,3%), Ferrara (11,6%), Forlì-Cesena (11,3%) e Rimini (11,2%), che chiude la classifica. Da notare, rispetto allo scorso anno, un incremento dell’incidenza di oltre mezzo punto percentuale nella provincia di Ferrara.

Una popolazione giovane: l’età media è di 37 anni, contro i 48 degli italiani. Anche la presenza di minori è significativa: tra i residenti stranieri sono quasi un quinto (19,9%), percentuale notevolmente più alta rispetto al 14,0% riscontrato tra gli italiani. Gli ultra64enni, invece, costituiscono solo il 6,8% della popolazione straniera, a fronte del 27,6% tra gli italiani. Nonostante ciò, anche la popolazione straniera mostra segni di progressivo invecchiamento: dal 2008 a oggi la quota di residenti con almeno 50 anni è passata dal 10,9% al 24,6%.

Comunque, nel 2024 il 21,7% (6.072 bambini/e) del totale delle nascite registrate in regione è nato da coppie straniere, un valore nettamente superiore alla media nazionale. Nonostante l’alta incidenza, il numero di nascite da coppie straniere è in costante diminuzione. Nel 2024 sono state 6.072, meno delle oltre 6.246 dell’anno precedente e delle più di 7.100 del 2021.

Nelle scuole della regione, in media gli studenti stranieri costituiscono il 18,9%, dato in crescita rispetto al 18,4% dell’anno scolastico precedente, e superiore di oltre sette punti percentuali alla media nazionale, che si attesta all’11,6%.

I primi tre Paesi di cittadinanza dei residenti stranieri in Emilia-Romagna sono: la Romania, che si conferma in assoluto la cittadinanza più rappresentata con 95.570 residenti, pari al 17,0% degli stranieri in regione (contro il 20,4% osservato a livello nazionale), il Marocco, con una quota del 10,2%, che, nonostante una leggera flessione negli ultimi anni, mantiene una presenza comunque superiore al 7,8% nazionale, l’Albania, con il 10,2% (7,9% a livello nazionale), anch’essa in leggero calo rispetto agli anni precedenti. Altre collettività straniere che si distinguono per numerosità sono quella ucraina, che continua la sua crescita, dovuta in gran parte agli eventi bellici, raggiungendo il 6,7% (media nazionale del 5,2%), la cinese, con il 5,2% (inferiore al 5,9% nazionale); la pakistana, che raggiunge il 5,0%, un dato notevolmente più alto rispetto alla media italiana del 3,0%.

Nonostante la debole crescita economica in Emilia-Romagna, l’occupazione complessiva, stando ai dati dell’indagine Istat sulle forze di lavoro, ha comunque registrato un lieve incremento, passando da 2.023.200 a 2.032.600 occupati. In questo quadro la componente straniera ha mostrato una dinamica particolarmente positiva: gli occupati sono saliti da 256.400 a 268.400, con un aumento dell’incidenza sul totale regionale dal 12,7% al 13,2%. Si tratta di un valore nettamente superiore alla media nazionale (10,5%), confermando la centralità della presenza straniera nel mercato del lavoro emiliano-romagnolo.

Per quanto riguarda l’area metropolitana di Bologna, i comuni con la maggiore presenza straniera sono: Galliera (19,3), Vergato (17,9), Crevalcore (16,6), Bologna (15,7), Baricella (15,7), San Pietro in Casale (15,2), Monterenzio (14,3), Lizzano in Belvedere (14,2), Malalbergo (14,0), Casalfiumanese (13,9),

Il capitolo regionale del Dossier descrive anche alcune azioni messe in campo in regione contro lo sfruttamento lavorativo, ad esempio il progetto “Common Ground” che, al 30 giugno 2025, ha raggiunto oltre 6.800 persone con attività di informazione e contatto sul territorio e preso in carico più di 700 persone, mentre oltre 300 sono state inserite in percorsi formativi o di inserimento e più di 200 hanno migliorato le proprie condizioni lavorative o formative.

Nota di sintesi dei dati SAI-Bolognacares!

L’assessora del Comune di Bologna Matilde Madrid ha esposto i dati relativi al sistema di accoglienza dell’area metropolitana, che dal 2015 sono raccolti in infografiche aggiornate e informazioni relative al progetto SAI, nel sito dedicato www.bolognacares.it. I dati pubblicati nel sito, grazie alla collaborazione della Prefettura di Bologna, comprendono nella dimensione territoriale quantitativa anche i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) in capo alla Prefettura di Bologna.

Attualmente il sistema SAI metropolitano a titolarità Comune di Bologna, con il coordinamento di Asp Città di Bologna, dispone di 2.224 posti in 340 strutture (compreso il progetto del Circondario Imolese). Il SAI ha accolto nel 2024 per la categoria Ordinari 1.738 persone, per la categoria DS/DM 126, e per la categoria MSNA 681 minori. Nel 2024, per gli adulti e le persone in nucleo famigliare accolti nel progetto Ordinari, le nazionalità di provenienza sono 55: la maggiormente rappresentata è la Nigeria (318 persone), seguita dall’Ucraina (297), la Tunisia (125), il Pakistan (110), l’Afghanistan (94), la Somalia (70) e il Mali (55). Oltre il 61% delle persone accolte nella categoria Ordinari è in nucleo famigliare o monoparentale, complessivamente il 63,6% delle persone accolte ha meno di 30 anni, il 30% meno di 18 anni. Per i MSNA, la nazionalità maggiormente rappresentata nel 2024 è la Tunisia (252 persone), seguita dall’Egitto (101 persone) e dal Gambia (95 persone).

A fine settembre 2025 erano in accoglienza nel progetto SAI 123 persone provenienti dalla Palestina, attualmente 24 sono in altre forme di accoglienza ed in attesa di fare ingresso nel progetto.

A seguire Marwa Mahmood, Assessora alle Politiche educative del Comune di Reggio Emilia, ha sottolineato la necessità di superare i deficit che ancora permangono nella scuola per adeguarsi alla presenza di alunni e alunne di origine straniera, grazie a una maggiore apertura alla complessità intesa come ricchezza. Il sindaco di Portomaggiore (FE) Dario Bernardi ha raccontato il progetto innovativo di contrasto al caporalato nel settore agricolo in particolare per le persone di nazionalità pakistana messo in campo negli ultimi due anni. L’importanza della sicurezza per ogni lavoratore e lavoratrice a prescindere dalla nazionalità è stata sottolineata da Carmela Lavinia, della Segreteria Regionale CISL E.R., mentre Isabella Pavolucci, Segretaria Confederale CGIL E.R., ha concluso offrendo un dato molto significativo sulla condizione reddituale: se in Regione il 20,9% di lavoratori e lavoratrici ha un reddito inferiore a 10.000€, questa percentuale sale al 29,6% se si considerano le persone migranti uomini e al 39,8% se si considerano le persone migranti donne.

Ha moderato l’incontro Sandra Federici, direttrice di Africa e Mediterraneo. Come avviene per tutte le regioni d’Italia, anche per l’E.R. il Capitolo regionale del Dossier è redatto da una redazione regionale di ricercator* volontar*, di cui fanno parte Andrea Facchini (Regione E.R.), Valerio Vanelli (Unibo), Pietro Pinto (Comitato scientifico IDOS) e Sandra Federici (Africa e Mediterraneo).

Parole chiave : Bologna, Centro Studi Idos, Confronti, Dossier 2025, Luca Rizzo Nervo, Regione Emilia-Romagna

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/a-bologna-la-presentazione-regionale-per-lemilia-romagna-del-dossier-statistico-immigrazione-idosconfronti-organizzata-da-lai-momo-e-africa-e-mediterraneo/trackback/

L’Emilia-Romagna si conferma la regione italiana con la più alta incidenza di residenti stranieri (12,9%)

“Fino a quando ci accaniremo sulle loro vite difficili, con i capestri normativi e le forche burocratiche di leggi bizantine, complicate da 26 anni di interventi restrittivi che hanno reso loro sempre più proibitivo mantenere (e recuperare) la condizione di regolarità? E che, a forza di stratificarsi, hanno sempre più inclinato il piano di scivolamento nel sommerso? E fino a quando, intenzionalmente tenuti in questo status giuridico incerto, proseguiremo a porgerli, senza diritti e senza tutele, su un piatto d’argento a sfruttatori senza scrupoli, nei campi e nei cantieri, nelle aziende e sui mezzi di trasporto, negli alberghi e perfino, sì, perfino nelle nostre case?”

Queste le parole dell’introduzione del Dossier Statistico Immigrazione Idos/Confronti, la cui presentazione regionale per l’Emilia-Romagna si è tenuta questa mattina all’Istituto Aldini Valeriani di Bologna, in contemporanea con le presentazioni in tutte le regioni e provincie autonome d’Italia. Tra il pubblico, due classi di studenti del quinto anno di questa scuola storicamente inserita nel tessuto sociale e produttivo di Bologna. Dopo i saluti istituzionali del preside Pasquale Santucci e di Claudia Garbuglia della Diaconia Valdese, sono stati presentati i dati nazionali, i dati regionali e i dati del Sistema Accoglienza Integrazione del Comune di Bologna, a cura di ASP-Città di Bologna.

La referente intercultura della scuola Sara Pisani ha raccontato i progetti interculturali svolti all’IAV, ed è stato presentato da Michelle Rivera lo Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Bologna.

Infine Isabella Pavolucci e Carmela Lavinia, rappresentanti dei sindacati CGIL e CISL per l’area bolognese, che supportano il dossier, hanno rivolto un saluto di chiusura al pubblico trattando del forte legame tra la presenza migrante e il mondo del lavoro territoriale.

Dati regionali

Dati regionali

Come avviene per tutte le regioni d’Italia, anche per l’E.R. il Capitolo regionale del Dossier è redatto da una redazione regionale di ricercator* volontar*, di cui fanno parte Andrea Facchini (Regione E.R.), Valerio Vanelli (Unibo), Pietro Pinto (Comitato scientifico IDOS) e Sandra Federici (Africa e Mediterraneo), che hanno condotto la presentazione.

Al 1° gennaio 2024 i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna sono 575.476 (12,9% della popolazione complessiva), in incremento di oltre 6.600 persone rispetto all’anno precedente dopo la leggera flessione del 2023 e la marcata crescita post-pandemia registrata nel 2022. Anche a livello nazionale c’è stato un leggero aumento di presenze, arrivando a oltre 5,3 milioni (9,0%).

L’Emilia-Romagna è da diversi anni la regione italiana con la più alta incidenza, seguita dalla Lombardia (12,1%). Se si considerano i soli cittadini di paesi non Ue, l’incidenza sul totale della popolazione residente in Emilia-Romagna risulta pari al 10,0%.

In regione, l’incidenza più alta si ha nelle province di Parma (15,4%), Piacenza (15,3%) e poi Modena (13,7%).

Si conferma la prevalenza di donne tra le persone straniere residenti in Emilia-Romagna sin dal 2009 (in Italia dal 2008). Al 1° gennaio 2024 sono il 52,1% del totale dei residenti stranieri in regione (in Italia 50,5%; nel comune di Bologna il 52,9%).

L’età anagrafica delle persone straniere è decisamente più giovane di quella delle italiane: se per gli Italiani è di oltre 48 anni; per gli stranieri è 36,7 anni. Tuttavia, anche tra i/le cittadini/e stranieri/e aumenta soprattutto la popolazione adulta e anziana: fra i/le stranieri/e residenti, quelli/e di almeno 50 anni nel 2008 erano l’11%, oggi sono quasi il 25%; quelli/e di meno di 35 anni erano il 57,6%, oggi sono il 44,9%.

I/le minori stranieri/e residenti in Emilia-Romagna sono circa 113.551, corrispondendo a quasi un quinto (19,7%) del totale degli stranieri, così come in Italia, e al 17,0% del totale dei minori residenti in Emilia-Romagna (i valori sono leggermente più bassi per Bologna).

I bambini e le bambine stranieri/e nati/e nel 2023 in Emilia-Romagna sono stati 6.089, pari al 21,3% del totale dei nati nell’anno (in Italia sono il 13,3%). In venti anni, in Emilia-Romagna il numero di bambini stranieri nati è aumentato del 58,8%, mentre i nati italiani sono diminuiti del 29% circa.

Fra i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna il 17% circa è nato in Italia. Se si considerano i soli minorenni, circa tre quarti sono nati in Italia, e in particolare lo è la quasi totalità dei residenti con meno di 6 anni, circa l’80% di quelli con 6-10 anni, circa il 70% degli 11-13enni.

Le acquisizioni di cittadinanza italiana, dopo una flessione 2017-2019, hanno avuto un nuovo incremento fino al 2022.

I primi quattro Paesi di cittadinanza dei residenti stranieri in Emilia-Romagna sono: Romania (17,3%), Marocco (10,1%), Albania (10,0%), Ucraina (6,7%). In Italia sono Romania (21,0%), Albania (8,1%), Marocco (8,1%), Cina (6,0%). Per quanto riguarda l’area metropolitana di Bologna, i comuni con la maggiore presenza straniera sono: Galliera (18,6), Crevalcore e Vergato (16,6), Bologna (15,7), Baricella (15,4), San Pietro in Casale (14,9), Monterenzio (13,6), Castel del Rio (13,4), Casalfiumanese (13,3), Castiglione dei Pepoli (13,0).

I primi quattro Paesi di cittadinanza dei residenti stranieri in Emilia-Romagna sono: Romania (17,3%), Marocco (10,1%), Albania (10,0%), Ucraina (6,7%). In Italia sono Romania (21,0%), Albania (8,1%), Marocco (8,1%), Cina (6,0%). Per quanto riguarda l’area metropolitana di Bologna, i comuni con la maggiore presenza straniera sono: Galliera (18,6), Crevalcore e Vergato (16,6), Bologna (15,7), Baricella (15,4), San Pietro in Casale (14,9), Monterenzio (13,6), Castel del Rio (13,4), Casalfiumanese (13,3), Castiglione dei Pepoli (13,0).

Il fenomeno migratorio è oggetto di costanti approfondimenti da parte dell’Osservatorio regionale della Regione Emilia-Romagna, si segnala in particolare un recente Focus su Salute e servizi sanitari dal quale emerge un quadro importante di ricorso ai servizi sanitari ma con possibili ulteriori elementi di miglioramento in termini di equità e utilizzo appropriato dei servizi.

Nota di sintesi dei dati SAI-Bolognacares!

Il progetto SAI cura dal 2015 la raccolta di dati relativi al sistema di accoglienza dell’area metropolitana rendendo disponibili infografiche aggiornate e informazioni relative al progetto nel sito dedicato www.bolognacares.it. Alla sezione REPORT/DATI presenta infografiche mensili dettagliate per comuni, distretti e i quartieri di Bologna relative alla Dimensione territoriale dell’accoglienza e infografiche annuali in merito alle Caratteristiche delle persone accolte https://www.bolognacares.it/dati/.

I dati pubblicati nel sito, grazie alla collaborazione della Prefettura di Bologna, comprendono nella dimensione territoriale quantitativa anche i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) in capo alla Prefettura di Bologna.

Attualmente il sistema CAS e SAI conta complessivamente 3597 posti in 415 strutture, con una media rispettivamente di posti per struttura per i CAS di 25 posti e per i SAI di 6 posti.

Il progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) è realizzato nell’Area Metropolitana di Bologna dal comune di Bologna, titolare del progetto, con l’adesione di 41 comuni del territorio metropolitano e nel Circondario Imolese con un progetto specifico. Il progetto, a titolarità del Comune di Bologna è realizzato in co-progettazione e in convenzione con 9 enti del Terzo Settore capofila che coinvolgono complessivamente 15 enti attivi nel territorio con tre categorie specialistiche di accoglienza: Ordinari, Persone con disagio sanitario e/o mentale (DS/DM), minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Si tratta di un sistema di accoglienza diffusa (distribuita nel territorio in abitazioni di piccole dimensioni) che nel 2015 contava 294 posti ed oggi 2076. È un sistema strutturato con servizi specialistici: accoglienza, accompagnamento legale, alla formazione (linguistica e professionale) e al lavoro, mediazione linguistico-culturale, attività di comunicazione rivolte alla cittadinanza, iniziative volte a promuovere le autonomie e le relazioni con le comunità. Ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale delle persone accolte, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza.

L’accoglienza SAI nell’Area Metropolitana di Bologna è realizzata in 340 strutture, che si sostanziano in appartamenti in condomini o in abitazioni multifamiliari.

L’accoglienza SAI nell’Area Metropolitana di Bologna è realizzata in 340 strutture, che si sostanziano in appartamenti in condomini o in abitazioni multifamiliari.

La maggioranza delle strutture si trova a Bologna città con 1202 posti in 189 strutture. Seguono i dati degli altri distretti: 250 posti nel distretto Pianura Est, 229 nel distretto San Lazzaro di Savena, 224 nel distretto Reno Lavino Samoggia, 125 nel distretto Appennino Bolognese e 46 nel distretto Pianura Ovest. A queste si aggiungono 114 posti in 19 strutture del progetto del Circondario Imolese.

Il SAI a titolarità Comune di Bologna ha accolto nel 2023 per la categoria Ordinari 1690 persone, per la categoria DS/DM 136, e per la categoria MSNA 858 minori. Nel 2023, per gli adulti e le persone in nucleo famigliare, le nazionalità di provenienza sono 55: la maggiormente rappresentata è la Nigeria (344 persone), seguita dall’Ucraina (330), il Pakistan (140), l’Afghanistan (111), la Somalia (94) e la Tunisia (91).

Oltre il 57% delle persone accolte nelle categorie Ordinari e DS/DM è in nucleo famigliare o monoparentale, complessivamente il 67,5% delle persone accolte ha meno di 30 anni.

Per i MSNA, la nazionalità maggiormente rappresentata nel 2023 è la Tunisia (348 persone), seguita dall’Albania (151 persone) e dall’Egitto (127 persone).

Info: s.federici@africaemediterraneo.it

Tel. 349 2224101

www.africaemediterraneo.it

Parole chiave : Dossier 2024, Dossier statistico immigrazione, Regione Emilia-Romagna

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/bologna-29-ottobre-2024-presentazione-regionale-per-lemilia-romagna-allistituto-aldini-valeriani-il-dossier-statistico-immigrazione-idosconfronti/trackback/

Le celebrazioni del 3 ottobre, Giornata della memoria dei morti dell’immigrazione, quest’anno a Lampedusa sono state particolarmente ricche e partecipate, essendo il decennale del terribile naufragio in cui morirono 368 persone.

Erano presenti associazioni, istituzioni internazionali, scolaresche, singole persone, tanti superstiti e famigliari delle vittime, davvero numerosi quest’anno, invitati dal Comitato Tre Ottobre.

Si è cominciato alle 3,15 del mattino con la commemorazione al memoriale “Nuova Speranza” che riporta i nomi delle vittime, arricchito da un nuovo murales dell’artista Neve: erano presenti moltissime persone, un momento di forte commozione.

Dalle 9, una grande folla si è radunata in Via Roma e si è incamminata verso la Porta d’Europa, dove, dopo i discorsi istituzionali, le vittime sono state ricordate con preghiere di diverse religioni, canti, e la lettura dell’elenco dei nomi. Elenco ricostruito dai superstiti su stimolo di Vito Fiorino, che quella mattina si trovava in mare a pescare con alcuni amici e diede l’allarme, salvando sulla propria barca 47 persone.

Ma queste giornate sono state animate da altri incontri, reading, spettacoli teatrali, facendo dell’isola delle Pelagie un crocevia di iniziative ed energie attive per nuove narrazioni e per chiedere l’apertura di percorsi legali, unica via per fermare la migrazione irregolare e pericolosa.

I famigliari e i sopravvissuti partecipano alla deposizione della corona di fiori nel punto del naufragio. Lampedusa, 3 ottobre 2023

Il 2 ottobre, un convegno ha riunito i membri del BTIN, Border Towns and Islands Network, una rete di luoghi di confine attivata qualche anno fa per iniziativa del Comune di Lampedusa, che fa dialogare autorità locali e ONG coinvolte nell’accoglienza.

“Il dialogo fra noi può aiutarci a far capire alle istituzioni europee”, ha affermato il sindaco Mannino aprendo il convegno, “che c’è un problema non più rimandabile, che la politica internazionale fa finta di non vedere. Ma poi la storia ci presenta il conto, perché qualche giorno fa qui sono arrivate in poche ore più di 10.000 persone e celebreremo tra poco il 10° anniversario del naufragio del 3 ottobre.”

Il professor Michele Bruni, economista membro del Centro di analisi delle politiche pubbliche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha proposto di vedere la migrazione secondo una teoria non emergenziale, osservando il fenomeno attraverso dati economici e demografici. Questi ci dicono che dal 2020 al 2050 ci sarà un calo di 12.468.000 persone nella “working age” in Italia, mentre in Europa27 il calo sarà di 64.484.000 individui. Per contro, In Africa la popolazione in età da lavoro crescerà di 806.574.000, ma i posti di lavoro che saranno creati saranno solo 524.273.000. Quindi le persone si sposteranno nel corso degli anni dove ci saranno i posti e mancheranno i lavoratori.

Luca Di Sciullo, presidente di IDOS (Dossier Statistico Immigrazione), ha spiegato negli ultimi 25 anni la narrazione sulla migrazione in Italia è stata basata sulla paura, con la quale alcuni partiti hanno costruito i loro successi elettorali. Una visione che ha intossicato le coscienze attraverso la propaganda, riducendo la capacità di solidarizzare, e facendo provare paura, sospetto, inimicizia, repulsione, anche odio. “Se nel 1989”, ha affermato Di Sciullo, “l’omicidio del sudafricano Jerry Masslo che lavorava vicino a Caserta causò le più grandi manifestazioni antirazziste in Italia e la promulgazione della legge che regolava un vuoto normativo, oggi quante migliaia di Jerry Masslo muoiono in Italia, nel mare, suicidi nelle carceri, nei campi? E qual è il sentimento? Non ci importa, sentiamo come un senso di noia, assuefazione, fastidio. Quasi tutte le leggi sulla migrazione sono state fatte da partiti xenofobi al governo, e anche quando governava l’altra parte, che dovrebbe avere più rispetto per i diritti delle persone migranti, per la paura di diventare impopolare ha evitato di cambiare le leggi, o ha perseguito politiche identiche a quelle della destra. Possiamo dire che l’approccio alla migrazione è il vero pensiero bipartisan in Italia.”

Fatima Fernandez, dell’UCLG (United Cities and Local Governements), ha ripercorso il cammino di Lampedusa in questa unione di città e il suo ruolo nel promuovere la migrazione come tema principale in agenda, a partire dalla prima partecipazione dell’allora sindaco Martello al Mayor Migration Council a Marrakech nel 2018 fino alla Carta di Lampedusa, approvata nell’ultimo congresso mondiale. Esso è un documento politico ma anche un piano di lavoro e contiene diversi principi con azioni collegate: il primo principio è la dignità, con l’assistenza umanitaria e la protezione dei diritti umani; il secondo l’equità, con l’uguale trattamento dei lavoratori; il terzo il riconoscimento: della cittadinanza, di percorsi regolari (sempre più le città prendono iniziative di regolarizzazioni a livello “locale”, perché sono loro che affrontano i problemi concreti dando servizi per il lavoro, la sanità, l’istruzione… ). Il quarto principio è la partecipazione, il quinto la solidarietà, il sesto la comunità, con la memoria collettiva sulla mobilità umana, il settimo infine la resilienza: la migrazione ha un potere trasformativo per le persone che migrano, per i territori da cui partono, per i territori dove arrivano.

Il corteo in cammino verso la Porta d’Europa con i cartelli riportanti i numeri delle vittime dei naufragi nel corso degli anni

Gli incontri di quest’anno del BTIN, coordinato dal segretario Carlo De Marco, sono stati speciali per la presenza di una delegazione della Barka Mutual Help Foundation, che in Polonia e altri paesi europei si occupa del recupero sociale e inserimento in comunità residenziali di persone di nazionalità polacca con dipendenze e senza dimora, spesso in conseguenza a rientri da percorsi migratori falliti.

16 persone che ora sono operatori o community leader, ma hanno lottato duramente e non devono mai abbassare la guardia nei confronti dei fantasmi del passato, hanno avuto l’occasione di una field visit a Lampedusa, con momenti formativi sul tema della migrazione, visite ai luoghi significativi (Cimitero, Porta d’Europa, Memoriale…) e ovviamente partecipazione alle cerimonie con i famigliari e i sopravvissuti. Molti di loro alla fine hanno raccontato di avere vissuto con questi incontri un cambio totale di prospettiva rispetto all’idea della migrazione diffusa in Polonia, dove è molto forte la propaganda anti migranti, con fake news vere e proprie confezionate e diffuse anche da media ufficiali. Molti di loro si sono impegnati ad agire attivamente per contrastare le false notizie e diffondere una visione corretta del fenomeno migratorio.

Parole chiave : Immigrazione, Lampedusa, Memoriale 3 ottobre, Tre ottobre

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/lampedusa-3-ottobre-2013-3-ottobre-2023-dieci-anni-di-indifferenza/trackback/

Ecco alcuni dati emersi durante la presentazione regionale del Dossier Statistico Immigrazione IDOS/Confronti organizzata in Salaborsa a Bologna dall’associazione Africa e Mediterraneo, cooperativa Lai-momo e Abantu in contemporanea con regioni e provincie autonome di tutta Italia.

I dati regionali sono stati presentati da Valerio Vanelli: Al 1° gennaio 2022 le persone con cittadinanza straniera residenti in Emilia-Romagna sono 566.687 (12,8% della popolazione complessiva), in leggero incremento rispetto alla stessa data dell’anno precedente (+4.400; +0,8%). In Italia sono quasi 5,2 milioni (8,8%). L’Emilia-Romagna è da diversi anni la regione italiana con la più alta incidenza, seguita dalla Lombardia.

Se si considerano i soli cittadini di paesi non Ue, l’incidenza sul totale della popolazione residente in Emilia-Romagna risulta pari al 10,0% (in Italia 6,4%).

Se si considerano i soli cittadini di paesi non Ue, l’incidenza sul totale della popolazione residente in Emilia-Romagna risulta pari al 10,0% (in Italia 6,4%).

Si conferma prevalenza di donne, che in Emilia-Romagna sono la maggioranza dal 2009 (in Italia dal 2008). Al 1° gennaio 2022 sono il 52,2% del totale dei residenti stranieri in regione (in Italia 51,3%).

L’età media delle persone con cittadinanza straniera nella nostra regione è 35,7 anni mentre per gli italiani è 47,8 anni. Anche per la popolazione straniera, però, aumenta soprattutto la popolazione adulta e anziana: fra gli stranieri residenti, quelli di almeno 50 anni nel 2008 erano il 10,0%, oggi sono il 23,1%; quelli di meno di 30 anni erano il 45,5%, oggi sono il 36,3%.

I minori stranieri residenti in Emilia-Romagna sono oltre 120mila, oltre un quinto (20,8%) del totale degli stranieri, così come in Italia (20,3%).

Anche nell’area metropolitana di Bologna i minori sono oltre un quinto del totale dei cittadini stranieri residenti (20,1%), mentre nel comune capoluogo sono il 18,8%.

I minori stranieri costituiscono il 17,4% del totale dei minori residenti in Emilia-Romagna.

I bambini stranieri nati nel 2020 (ultimo dato disponibile Istat) in Emilia-Romagna sono stati 7.312, quasi un quarto (24,5%) del totale dei nati nell’anno (in Italia 14,8%, nell’area metropolitana di Bologna 22,4%, nel comune capoluogo 23,9%). In realtà, anche le nascite di bambini stranieri in Emilia-Romagna sono in flessione da oltre un decennio.

Fra i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna il 17% circa è nato in Italia. Se si considerano i soli minorenni, circa tre quarti sono nati in Italia, e in particolare lo è la quasi totalità dei residenti con meno di 6 anni. Infatti, nell’a.s. 2020/21 il 68,8% degli alunni stranieri è nato in Italia.

Ecco i primi quattro Paesi di cittadinanza dei residenti stranieri in Emilia-Romagna: Romania (17,5%), Marocco (10,9%), Albania (10,3%), Ucraina (5,9%).

In Italia i paesi sono: Romania (20,8%), Albania (8,4%), Marocco (8,3%), Cina (6,4%).

Alcuni dati per l’area metropolitana di Bologna, presentati da Maria Adele Mimmi capo area welfare del comune di Bologna.

Alcuni dati per l’area metropolitana di Bologna, presentati da Maria Adele Mimmi capo area welfare del comune di Bologna.

Nell’area metropolitana di Bologna le prime nazionalità sono: Romania (22,5%), Marocco (9,9%), Pakistan (6,8%), Albania (6,4%).

Nel comune di Bologna sono: Romania, Bangladesh, Filippine, Pakistan.

I primi comuni dell’area metropolitana di Bologna per presenza straniera sono: Galliera 17,9 Crevalcore 15,9 Bologna 15,8 Vergato 15,4.

Ogni anno a Bologna arrivano 14.000 persone immigrate da fuori, di cui 10.000 dall’Italia e 4.000 dall’estero, ed è solo grazie a questo flusso migratorio la città mantiene la dinamicità demografica, perché i nati non sono sufficienti.

A Bologna i posti per l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo sono 3137. Nel progetto SAI dell’Area metropolitana di Bologna sono coinvolti 41 comuni, 13 enti del terzo settore come gestori, l’AUSL e ASP-Città di Bologna, per un totale di 2110 posti finanziati su 40.000 circa del SAI a livello italiano.

L’emergenza Ucraina ha portato 3916 richieste di protezione temporanea nell’area metropolitana di cui 1695 solo per la città di Bologna.

Andrea Facchini (Regione E-R) ha annunciato che la regione proprio ieri ha approvato in Assemblea Legislativa il nuovo Piano Triennale per l’Inclusione dei cittadini di origine straniera. Ha poi spiegato il progetto Common ground per l’attuazione di interventi rivolti all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in corso di realizzazione assieme alle Regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

L’incontro è stato aperto dall’assessore del Comune di Bologna Luca Rizzo Nervo “Voglio sottolineare l’adozione della direttiva 55 per le persone arrivate dall’Ucraina, che ha consentito la regolarizzazione in pochi mesi : essa è giusta ma per essere inclusiva fino in fondo dovrebbe essere applicata a tutti, altrimenti rischia di essere discriminatoria. La mia delega è alle “Nuove cittadinanze”, non all’“Immigrazione” ed è questa la nostra direzione, anche per questo abbiamo messo lo jus scholae nello statuto del Comune.

Vari interventi si sono succeduti, tra cui la spiegazione da parte di Marie Paul N’guessan, dell’associazione Universo dello SPAD – Sportello antidiscriminazione del Comune di Bologna, ora allargato con lo SPAD mobile per andare nei quartieri con 12 giornate informative.

Parole chiave : dossier 2022, Dossier statistico immigrazione, Regione Emilia-Romagna

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/immigrazione-volenti-o-nolenti-il-pianeta-e-in-movimento-e-anche-lemilia-romagna-presentato-oggi-a-bologna-il-dossier-statistico-immigrazione-idos-confronti-con-i-dati-regionali-e-metropol/trackback/

Africa e Mediterraneo anche quest’anno organizza la presentazione regionale per l’Emilia-Romagna dell’edizione 2022 del Dossier Statistico Immigrazione, che si terrà giovedì 27 ottobre 2022, h 11-13 presso la Sala Conferenze di Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3 a Bologna, in contemporanea con la presentazione nazionale di Roma e tutte le regioni e province autonome d’Italia.

Come ogni anno, l’ingresso è libero, fino a esaurimento posti, e a ciascun partecipante sarà distribuita una copia cartacea gratuita del Dossier Statistico Immigrazione 2022.

Dopo un saluto dell’assessore Luca Rizzo Nervo, la prima parte della presentazione sarà dedicata a un focus per la stampa con la presentazione dei dati regionali e cittadini a cura di Valerio Vanelli (Università di Bologna) e Maria Adele Mimmi (Capo Area Welfare del Comune di Bologna). Seguiranno gli approfondimenti da parte di Pietro Pinto, della Redazione del Dossier Statistico, Maurizio Braglia (Regione Emilia-Romagna, Settore Politiche Sociali d’Inclusione e Pari Opportunità) e Marie-Paule N’Guessan (Progetto SPAD del Comune di Bologna). Concluderanno l’incontro Daniele Massa (Diaconia Valdese), Alda Germani (CGIL E.-R.), Fatima Mochrik (CISL E.-R.) e Paula Benea (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). Coordinerà i lavori Sandra Federici, direttrice di Africa e Mediterraneo.

Con il supporto di una ricca gamma di dati statistici aggiornati, che ogni anno IDOS raccoglie da una pluralità di fonti ufficiali ed elabora in maniera rigorosa e originale, il Dossier Statistico Immigrazione analizza ad ampio raggio tutte le dimensioni fondamentali dell’immigrazione in Italia.

Nell’edizione 2022, in particolare, vengono trasversalmente analizzati, con il contributo di vari esperti, gli effetti sociali, economici e occupazionali della crisi pandemica e della guerra in Ucraina sul quadro migratorio italiano e sulle condizioni di vita dei migranti che vivono nel Paese.

Parole chiave : 2022, Dossier statistico immigrazione, Idos, Immigrazione, pandemia, Ucraina

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-dossier-statistico-immigrazione-2022-i-dati-dellemilia-romagna/trackback/

Ecco alcuni dati emersi durante la presentazione regionale del Dossier Statistico Immigrazione organizzata in Palazzo d’Accursio e in diretta Facebook dall’associazione Africa e Mediterraneo.

Al 31 dicembre 2020, secondo i dati Istat, i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna sono 537.556, in flessione di poche decine di unità rispetto all’anno precedente. Costituiscono il 12,1% della popolazione complessiva. Si tratta del dato più alto fra le venti regioni italiane. Tale incidenza risulta in leggero incremento rispetto all’anno precedente perché la popolazione italiana, e con essa quella complessiva, risulta in più marcato decremento, per effetto di un’ulteriore contrazione delle nascite e per il drammatico incremento dei decessi, quale effetto diretto e indiretto della pandemia da Covid-19. Se si calcola l’incidenza dei soli cittadini non UE, si perviene a un tasso del 9,3%.

Al 31 dicembre 2020, secondo i dati Istat, i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna sono 537.556, in flessione di poche decine di unità rispetto all’anno precedente. Costituiscono il 12,1% della popolazione complessiva. Si tratta del dato più alto fra le venti regioni italiane. Tale incidenza risulta in leggero incremento rispetto all’anno precedente perché la popolazione italiana, e con essa quella complessiva, risulta in più marcato decremento, per effetto di un’ulteriore contrazione delle nascite e per il drammatico incremento dei decessi, quale effetto diretto e indiretto della pandemia da Covid-19. Se si calcola l’incidenza dei soli cittadini non UE, si perviene a un tasso del 9,3%.

Si conferma la più alta incidenza dei residenti stranieri nei territori nord-occidentali della regione: nella provincia di Piacenza si registra un tasso del 14,6%, seguita da Parma attestata al 14,3%. Al terzo posto, con un’incidenza del 13,0%, si colloca Modena, seguita da Reggio Emilia (12,2%), poi, sotto la media regionale, Bologna all’11,7%, Ravenna all’11,3%, Forlì-Cesena all’11,0%, Rimini al 10,7% e infine Ferrara al 9,5%. Sempre amplissimo lo spettro delle cittadinanze: oltre 170 paesi diversi, con al primo posto la comunità rumena (come in Italia) che raccoglie il 17,6% del totale dei cittadini stranieri residenti, seguiti dai cittadini del Marocco (11,1%) e poi gli albanesi (10,5%), seguiti a loro volta da ucraini (5,9%) e cinesi (5,3%).

Si conferma la più alta incidenza dei residenti stranieri nei territori nord-occidentali della regione: nella provincia di Piacenza si registra un tasso del 14,6%, seguita da Parma attestata al 14,3%. Al terzo posto, con un’incidenza del 13,0%, si colloca Modena, seguita da Reggio Emilia (12,2%), poi, sotto la media regionale, Bologna all’11,7%, Ravenna all’11,3%, Forlì-Cesena all’11,0%, Rimini al 10,7% e infine Ferrara al 9,5%. Sempre amplissimo lo spettro delle cittadinanze: oltre 170 paesi diversi, con al primo posto la comunità rumena (come in Italia) che raccoglie il 17,6% del totale dei cittadini stranieri residenti, seguiti dai cittadini del Marocco (11,1%) e poi gli albanesi (10,5%), seguiti a loro volta da ucraini (5,9%) e cinesi (5,3%).

Una presenza stabile, come conferma l’aumento dell’incidenza degli alunni stranieri (in grande maggioranza nati in Italia) iscritti nelle scuole dell’ER nell’a.s. 2019/2020, pari al 17,1% del totale (nell’a.s. 2018/2019 erano il 16,4% e l’anno precedente il 16,1%). I bambini stranieri nati nel corso del 2020 in ER sono stati un quarto del totale dei nati nell’anno (in Italia il 15,0%).

Se gli occupati stranieri calano a livello nazionale del 6,4%, in ER rimangono stabili (circa 259.800) con una minima crescita dal 12,8% al 13,1% sul totale degli occupati in regione, confermando un valore ben al di sopra della media nazionale (10,2%). Ma le donne straniere occupate, come per l’intero Paese, diminuiscono in modo significativo da 122.867 a 115.952, passando dal 47,4% degli stranieri che lavorano al 44,6%. Essere straniera ed essere donna si conferma come una doppia penalizzazione.

La resilienza mostrata dai cittadini stranieri a livello nazionale, con l’aumento delle imprese a loro conduzione, si conferma per la nostra regione: secondo i dati Infocamere e Unioncamere, in regione le imprese condotte da cittadini stranieri sono 55.999, il 12,5% del totale, con un incremento del 2,5% rispetto al 2019, mentre le imprese italiane sono diminuite (-1,0%). Sul versante delle rimesse, dopo anni di stazionarietà, i dati della Banca d’Italia indicano un aumento del flusso di denaro inviato dall’ER nei paesi di origine dei migranti: da 568 a 706 milioni di euro, con un aumento del 24,3% rispetto al 2019.

La resilienza mostrata dai cittadini stranieri a livello nazionale, con l’aumento delle imprese a loro conduzione, si conferma per la nostra regione: secondo i dati Infocamere e Unioncamere, in regione le imprese condotte da cittadini stranieri sono 55.999, il 12,5% del totale, con un incremento del 2,5% rispetto al 2019, mentre le imprese italiane sono diminuite (-1,0%). Sul versante delle rimesse, dopo anni di stazionarietà, i dati della Banca d’Italia indicano un aumento del flusso di denaro inviato dall’ER nei paesi di origine dei migranti: da 568 a 706 milioni di euro, con un aumento del 24,3% rispetto al 2019.

A Bologna, hanno introdotto la presentazione in Palazzo d’Accursio i saluti istituzionali di Luca Rizzo Nervo, neo-assessore al welfare, fragilità e nuove cittadinanze del Comune di Bologna, Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e Giuseppina Bagnato, Pastora della chiesa metodista di Bologna.

Il redattore del Dossier Pietro Pinto ha presentato alcuni dati salienti a livello nazionale, cosa che è avvenuta in contemporanea in tutte le regioni e provincie autonome italiane, mentre Valerio Vanelli, ricercatore dell’Istituto Cattaneo per l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, ha proposto un focus sulla situazione regionale, che abbiamo sopra sommariamente descritto.

Maria Adele Mimmi, Capo Area Welfare del Comune di Bologna, ha presentato i dati relativi al sistema di accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale nell’Area Metropolitana bolognese e Circondario imolese, i cui posti ammontano al 30 settembre 2021 a 2.046, di cui 1.361 nell’ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), ma ha anche offerto un quadro della complessità dei servizi di integrazione lavorativa e sociale attivati.

Andrea Facchini della regione Emilia-Romagna ha esposto alcuni risultati (riportati anche nel Capitolo Regionale del Dossier) che emergono dalla recente ricerca sulla mediazione interculturale realizzata dalla Regione, che ha coinvolto oltre 240 mediatori, e dalla quale emerge il nuovo “identikit” del mediatore, che risulta essere prevalentemente donna, di cittadinanza italiana (per lo più acquisita), ultraquarantenne, in Italia da almeno 15 anni, con un titolo di studio medio alto e che parla almeno 3 lingue. Lavorativamente parlando, è impiegata part-time in una cooperativa, agisce come mediatrice su più ambiti di intervento e sta modificando il suo intervento nel solco dei cambiamenti tecnologici in corso.

Andrea Facchini della regione Emilia-Romagna ha esposto alcuni risultati (riportati anche nel Capitolo Regionale del Dossier) che emergono dalla recente ricerca sulla mediazione interculturale realizzata dalla Regione, che ha coinvolto oltre 240 mediatori, e dalla quale emerge il nuovo “identikit” del mediatore, che risulta essere prevalentemente donna, di cittadinanza italiana (per lo più acquisita), ultraquarantenne, in Italia da almeno 15 anni, con un titolo di studio medio alto e che parla almeno 3 lingue. Lavorativamente parlando, è impiegata part-time in una cooperativa, agisce come mediatrice su più ambiti di intervento e sta modificando il suo intervento nel solco dei cambiamenti tecnologici in corso.

Sandra Federici, direttrice di Africa e Mediterraneo, ha moderato i lavori di presentazione di questo Dossier, uno strumento imprescindibile per comprendere la società, una lettura corale (vi collaborano oltre 100 autori/rici e organizzazioni) delle migrazioni nell’anno della pandemia, a 20 anni dagli attentati terroristici dell’11 settembre, data che ha contribuito a cambiare la nostra percezione delle migrazioni e ha influito molto sulle politiche relative ai flussi migratori.

INFO: s.federici@africaemediterraneo.it

Tel: 3492225101

Parole chiave : Centro di ricerca IDOS, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione 2021, Regione Emilia-Romagna, stranieri

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/i-dati-del-dossier-statistico-immigrazione-idos-confronti-anche-nella-nostra-regione-rallenta-la-crescita-della-presenza-di-cittadini-stranieri/trackback/

Posti limitati in presenza per giovedì 28 ottobre 2021 in Palazzo d’Accursio alla presentazione del Dossier Statistico, che quest’anno registra per la prima volta da 20 anni un calo nella presenza di migranti.

Giovedì 28 ottobre, alle h 11, si terrà in Palazzo d’Accursio la presentazione regionale per l’Emilia-Romagna del Dossier Statistico Immigrazione, con dati nazionali, regionali e relativi all’Area metropolitana di Bologna.

L’anno durissimo della pandemia ha inciso anche sulle tendenze della presenza migratoria in Italia. Il nostro paese, in declino demografico da almeno sei anni, nel 2020 ha registrato un calo totale di quasi 200mila abitanti, ma per la prima volta, da 20 anni a questa parte, ha avuto anche un notevole calo della popolazione straniera, che è diminuita di 26.422 unità.

Gli effetti del Covid-19 hanno reso molto più precarie le condizioni sociali, economiche e lavorative di molta popolazione che vive in Italia, colpendo in maniera particolarmente dura le categorie già fragili ed emarginate, tra cui gli immigrati. Nel 2020, gli stranieri in condizioni di povertà assoluta sono arrivati a 1,5 milioni, il 29,3% dei 5 milioni complessivi che risiedono in Italia, ma sono rimasti maggiormente esclusi per vincoli giuridici da moltissime forme di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà. Nonostante questo, hanno continuato a pagare tasse, ad avviare nuove imprese e hanno mandato nei paesi di origine più rimesse (6,7 miliardi di euro nel 2020) rispetto al 2019.

Africa e Mediterraneo organizza come ogni anno la presentazione ufficiale per l’Emilia-Romagna, in contemporanea con tutti i focal point regionali e con l’evento nazionale a Roma, di nuovo in presenza ma con posti limitati e con il doveroso rispetto delle normative relative al Green Pass e all’emergenza sanitaria.

Dopo i saluti istituzionali, tra i quali un intervento di Elly Schlein, vicepresidente della Regione e Giuseppina Bagnato, pastora della chiesa valdese di Bologna, il redattore del Dossier Pietro Pinto presenterà i dati nazionali, mentre Valerio Vanelli, ricercatore dell’Istituto Cattaneo per l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, Maria Adele Mimmi, Capo Area Welfare del Comune di Bologna, e Andrea Facchini della regione Emilia-Romagna presenteranno gli approfondimenti territoriali. Coordinerà i lavori Sandra Federici, direttrice di Africa e Mediterraneo.

La presentazione (con consegna gratuita di una copia del dossier) è limitata a 36 partecipanti iscritti all’indirizzo f.daddato@africaemediterraneo.it, mentre sarà possibile seguire la presentazione sulla pagina facebook di Africa e Mediterraneo e sul sito www.laimomo.it

*

INTRODUZIONI

Un rappresentante del Comune di Bologna

Elly Schlein, Vice presidente Regione Emilia-Romagna Giuseppina Bagnato, Pastora della Chiesa metodista di Bologna e Modena

INTERVENTI

Pietro Pinto, Redazione Dossier Statistico Immigrazione I dati nazionali

Valerio Vanelli, Ricercatore Istituto Cattaneo per l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio Cittadini stranieri in Emilia-Romagna: residenti e dinamiche demografiche

Maria Adele Mimmi, Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità del Comune di Bologna I dati dell’accoglienza a Bologna

Andrea Facchini, Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche per l’integrazione sociale La mediazione linguistico-culturale

COORDINA I LAVORI

Sandra Federici, direttrice di Africa e Mediterraneo

Sarà possibile seguire la presentazione sulla pagina facebook di Africa e Mediterraneo e sul sito www.laimomo.it

Parole chiave : Dossier Statistico Immigrazione 2021, Elly Schlein, pandemia

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/presentazione-regionale-per-lemilia-romagna-del-dossier-statistico-immigrazione-idos-confronti/trackback/

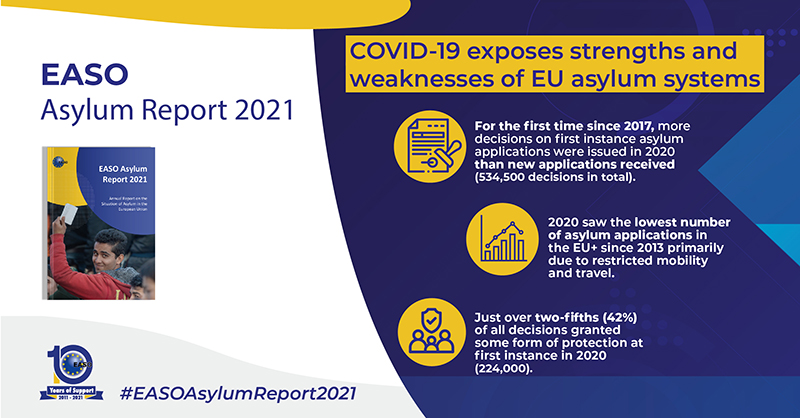

Il 29 giugno è stato presentato il nuovo Report annuale 2021 dell’Ufficio Europeo per l’Asilo (EASO) (https://www.easo.europa.eu/asylum-report). L’analisi 2021 presentata da EASO si riferisce alle principali evoluzioni e trend in materia di politiche per l’asilo, sistemi di accoglienza e accesso alle procedure avvenute nell’annualità 2020.

Il report è strutturato in 4 grandi aree tematiche. La prima sezione riporta una panoramica generale della situazione a livello globale in termini di migrazioni forzate, sfollati interni e rifugiati.

A giugno 2020, infatti, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) segnalava che vi erano circa 80 milioni di persone a rischio di migrazioni forzate, di cui la maggioranza proveniente da soli cinque paesi: Siria, Venezuela, Afghanistan, Sud Sudan e Myanmar. La prima sezione, inoltre, pone particolare accento anche su due settori specifici quali la digitalizzazione delle procedure e il reinsediamento.

La seconda sezione del report si concentra sul Sistema Comune Europeo per l’Asilo (CEAS) presentando una panoramica della sua evoluzione e concentrandosi sulla principale novità avvenuta a settembre 2020: la presentazione da parte della Commissione europea del nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo.

Già nel 2016 e nel 2018 erano state presentate proposte di riforme dell’ambito normativo in materia di immigrazione, asilo e controllo delle frontiere nell’ottica di riformulare le rispettive Direttive (“Qualifiche”, “Procedure”, “Accoglienza”, ecc.) e il regolamento c.d. “Dublino III”, tuttavia non si era trovato un accordo comune tra i vari capi di Stato e di governo per concretizzare questo ambizioso piano di riforme.

In quest’ottica, spiega il report, a settembre 2020, è stato presentato il nuovo impianto normativo che si prefigge di partire dalle proposte già negoziate negli anni precedenti, salvo per quanto riguardo il regolamento Dublino, per cui la Commissione ha ritirato la proposta precedente sostituendola con quella di un nuovo regolamento per la gestione dell’asilo e dell’immigrazione, aggiungendo a esso nove strumenti supplementari (per maggiori dettagli vedi https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it).

Questa sezione fornisce infine anche una panoramica degli indirizzi giurisprudenziali in materia di protezione internazionale, presentando le sentenze emanate dalla Corte di Giustizia Europea (CJEU), organo garante per un’applicazione della normativa sull’asilo quanto più uniforme all’interno dell’UE.

La terza sezione è dedicata all’azione svolta nel 2020 da EASO nello specifico in merito al suo ruolo di sostegno ai paesi UE nella gestione e implementazione del CEAS.

Negli ultimi dieci anni di lavoro di EASO, è stato fornito un sostegno operativo a vari Stati dell’Unione, in primis la Grecia, con la quale è stato firmato il primo accordo nell’aprile 2011. Il supporto di EASO è stato fornito a Svezia, Lussemburgo, Bulgaria, Italia, Cipro, Malta e infine, nel 2020, anche in Spagna. Il 2020 è stato un anno particolarmente complesso per gli Stati UE a fronte della situazione pandemica da Covid-19, mettendo a dura prova sia i sistemi di asilo nazionali che il CEAS nel suo complesso.

Si sottolinea che proprio il giorno di presentazione del rapporto annuale 2021 di EASO, è stato raggiunto l’accordo politico tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione europea su un nuovo, e ampliato, mandato che istituisce l’Agenzia Europea per l’Asilo (EUAA), che andrà a sostituire e ad ampliare i piani operativi di EASO.

La quarta sezione rappresenta il cuore del rapporto andando ad analizzare sia in termini qualitativi sia quantitativi tutti gli aspetti del CEAS. Di particolare interesse l’impatto della pandemia da Covid-19 sulle domande di asilo e sull’accesso alle procedure.

Nel 2020 sono state presentate circa 485.000 prime domande di protezione internazionale all’interno della zona UE+ (Paesi dell’UE con l’aggiunta di Norvegia e Svizzera). Tali numeri, se confrontati con l’anno precedente, mostrano come ci sia stato un calo del 32% in termini di domande di asilo, il numero più basso dal 2013.

Il dato è ovviamente da mettere in prospettiva con le restrizioni di movimento che hanno caratterizzato l’annualità 2020 a livello mondiale, dovute alla pandemia da Covid-19: sintomatico osservare come i dati delle domande presentate a gennaio e febbraio 2020 in realtà fossero superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno del 2019, tuttavia il peggioramento della situazione sanitaria ha provocato un brusco calo a partire da marzo 2020. Il Paese maggiormente colpito dal calo delle domande è stata la Grecia (-37.000, -48%), mentre alcuni Paesi della fascia est-europea, quali la Romania (+3.565, +138%) hanno invece testimoniato un aumento delle stesse.

Il 63% delle domande di protezione internazionale sono state presentate in soli tre paesi: Germania (122.000), Francia (93.000) e Spagna (89.000) seguite a distanza dalla Grecia (41.000) e dall’Italia (27.000). Si può quindi affermare che solo cinque paesi dell’area EU+ hanno ricevuto più del 76% di tutte le domande presentate nel 2020.

Photo ©: Martin Leveneur

Le principali nazionalità di provenienza delle persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale nel 2020 sono rimaste pressoché immutate rispetto al 2019, con al primo posto persone provenienti da Siria (70.000), Afghanistan (50.000), Venezuela (31.000), Colombia (30.000) e Iraq (20.000).

Nel 2020, anche il tasso di riconoscimento in prima istanza rimane più o meno stabile, intorno al 42% se comprensivo anche delle diverse forme integrative di protezione nazionali. Tale tasso di riconoscimento si riduce al 31% se si analizzano invece i dati relativi esclusivamente alla protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria).

Per quanto riguarda i gruppi con esigenze specifiche è importante sottolineare che i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) hanno rappresentato il 3% (14.200) delle domande presentate. Si tratta principalmente di ragazzini maschi (90%) provenienti dall’Afghanistan (40%).

Infine, per quanto riguarda il numero di domande di protezione internazionale ancora pendenti si è visto un calo, ma non così significativo: sono infatti ancora 773.600 le domande di asilo a cui non è stata data ancora risposta, con una diminuzione del 18 % rispetto al 2019 a fronte di un calo generale delle domande del 32%.

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/report-2021-ufficio-europeo-per-asilo-easo/trackback/

Il 25 abbiamo presentato nella sede della Città metropolitana di Bologna il Dossier statistico immigrazione IDOS/Confronti, il rapporto socio-statistico che ogni anno presenta e analizza il panorama migratorio europeo, italiano e regionale. Da anni Africa e Mediterraneo è focal point regionale del Dossier, che in contemporanea è stato presentato a Roma e in tutte le regioni e provincie autonome, contribuiamo alla sua diffusione, e anche alla redazione del capitolo regionale.

Dopo i saluti di Mariaraffaella Ferri, Consigliera delegata allo Sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna; Marco Lombardo, Assessore Lavoro, Relazioni europee e internazionali del Comune di Bologna, e Guido Armellini, della Chiesa metodista di Bologna e Modena, sono stati esposti i dati sulla migrazione in Emilia Romagna e a Bologna.

Valerio Vanelli dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio ha presentato un resoconto sulle dinamiche demografiche in Emilia Romagna, dove i residenti stranieri al 31 dicembre 2018 erano 551.222, pari al 12,3% della popolazione complessiva con un incremento di 11.563 unità (+2,2%) rispetto al 2017. Le province con maggiore presenza percentuale di stranieri sono: Piacenza (14,7%), Parma (14,2%), Modena (13,2%) e Reggio Emilia (12,3%). Le nazionalità più rappresentate sono: Romania (17,2%), Marocco (11,2%), Albania (10,6%), Ucraina (6,0%), Cina (5,5%), Moldova (5,1%) e Pakistan (4,1%). I bambini nati da almeno un genitore straniero sono il 24,3% del totale, segno di una presenza stabile e strutturale, come i permessi di soggiorno di lungo periodo (oltre 5 anni di residenza) che sono il 66,7% del totale.

Andrea Stuppini, membro della redazione del Dossier, ha fatto il punto sul tema “immigrati e mercato del lavoro in Emilia Romagna”. Nella nostra regione gli occupati stranieri sono 251.462, pari al 12,5% del totale. In calo di 4.500 unità rispetto al 2017. Il 5,3% è occupato nell’agricoltura, il 32,4% nell’industria e il 62,4% nel terziario. Le retribuzioni rilevate dall’ISTAT in Emilia-Romagna corrispondono a 1.441 euro netti mensili per gli italiani e 1.097 euro per gli stranieri. Lo scarto del 23,9% dipende dalle diverse mansioni svolte e dalla minore anzianità. Le imprese con titolare straniero sono 53.046 pari all’11,7% del totale (+2,8%) rispetto al 2017. Le rimesse degli immigrati in Emilia-Romagna sono pari a 572 milioni di euro. Importanti anche le ricadute fiscali: il gettito dei duecentocinquantamila lavoratori stranieri ammonta a 1,3 miliardi di euro. I contributi previdenziali versati a 1,4 miliardi di euro.

Infine, un focus sul territorio metropolitano di Bologna è stato offerto da Angelo Stanghellini, direttore di ASP Città di Bologna. Nel territorio al 30/06/2019 i beneficiari del progetto SPRAR/Siproimi sono 1179 di cui 37 donne singole 586 uomini singoli, 3 transgender, 63 nuclei monoparentali, 245 nuclei familiari, 51 vulnerabili, 194 MSNA. Nell’area della Città Metropolitana di Bologna sono attualmente disponibili un totale di 2.090 posti suddivisi nei diversi distretti: 919 posti nel distretto Bologna città, 340 nel distretto Pianura Est, 172 nel distretto Reno – Lavino – Samoggia, 119 nel distretto Pianura Ovest, 166 nel distretto San Lazzato di Savena, 183 nel distretto Appennino Bolognese, 191 nel distretto Imola.

Nel volume presentato, si possono trovare tanti preziosi dati nazionali e regionali, nonché approfondite analisi tematiche.

Per info: https://www.dossierimmigrazione.it/

Parole chiave : Centro Studi Idos, Dossier statistico immigrazione

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/i-numeri-dellimmigrazione-in-emilia-romagna-presentato-il-dossier-statistico-idosconfronti/trackback/

Nonostante il tema dell’immigrazione sia terreno di caccia per la propaganda politica, appare forte il bisogno di un’informazione corretta e quanto più possibile completa: lo ha dimostrato la grande affluenza di pubblico alla presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2018 che si è tenuta il 25 ottobre in Palazzo d’Accursio a Bologna, in contemporanea con le presentazioni in tutte le Regioni e Province Autonome d’Italia. L’evento bolognese – organizzato dall’associazione Africa e Mediterraneo, focal point per la Regione Emilia-Romagna del Dossier statistico immigrazione IDOS/Confronti, con il patrocinio del Comune di Bologna – ha visto una grande partecipazione da parte di giornalisti, operatori del settore sociale, esponenti del sindacato e di fondazioni bancarie, politici locali, rappresentanti dell’associazionismo culturale e religioso, studenti.

Sandra Federici, direttrice di Africa e Mediterraneo, ha moderato gli interventi e presentato alcuni dati sul fenomeno migratorio a livello nazionale e internazionale. In particolare, ha sottolineato che, sulla stessa linea degli ultimi anni, l’Italia non è né il Paese con il numero più alto di immigrati né quello che ospita più rifugiati e richiedenti asilo. Infatti, con circa 5 milioni di residenti stranieri (5.144.000 a fine 2017, secondo l’ISTAT), il nostro paese viene dopo la Germania, che ne conta 9,2 milioni, e il Regno Unito, con 6,1 milioni, mentre supera di poco la Francia (4,6 milioni) e la Spagna (4,4). I rappresentanti istituzionali hanno dato il benvenuto ai partecipanti sottolineando l’importanza, nel contesto sociale e politico contemporaneo, di ricercare e riflettere su dati che rappresentano la realtà. L’assessore al Lavoro Marco Lombardo ha invitato le amministrazioni e istituzioni locali impegnate nella gestione del fenomeno migratorio a curare con egual impegno non solo l’accoglienza, ma anche la comunicazione. “Abbiamo il dovere di dare un messaggio: un sistema d’accoglienza è possibile e ci aiuta a superare momenti di paura che non hanno riscontro nei dati. Bologna è e rimarrà la città dei portici. E i portici abbracciano”, ha sottolineato l’assessore.

Maria Adele Mimmi, capo area Welfare del Comune di Bologna, ha ribadito l’impegno delle istituzioni locali a rafforzare il sistema d’accoglienza locale e a promuovere l’utilizzo di un nuovo linguaggio per parlare di migrazioni. Andrea Stuppini, redattore del Dossier, si è focalizzato sull’impatto economico e lavorativo dell’immigrazione in Emilia Romagna, dove oltre 255.000 lavoratori stranieri versano contributi superiori alle spese previdenziali loro dedicate. Inoltre, ha sottolineato come i cittadini stranieri abbiano risentito della crisi economica maggiormente, con un tasso di occupazione inferiore a quello degli italiani (dieci anni fa la situazione era inversa), e un guadagno medio inferiore del 23% rispetto alla media italiana.

Valerio Vanelli, dell’Osservatorio sul fenomeno migratorio della Regione Emilia-Romagna, ha illustrato i dati regionali ed evidenziato come il fenomeno vada verso la stabilizzazione e il radicamento. In base al rapporto sui dati 2017, i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2018 sono 538.677, pari al 12,1% della popolazione complessiva. Nonostante quasi 6.000 persone in meno rispetto al 2016 abbiano ottenuto la cittadinanza in Emilia-Romagna, un quarto dei bambini nella fascia d’età dei 5 anni nati in Emilia-Romagna hanno genitori stranieri.

Alcuni aggiornamenti sul pluralismo religioso in rapporto alle migrazioni sono stati quindi offerti da Alessia Passarelli, del Centro Studi Confronti, ad esempio la notazione che, a differenza del pensiero comune, la maggioranza degli immigrati, il 52,6%, è di fede cristiana, mentre i credenti musulmani sono il 32,7% del totale e la percentuale di immigrati atei o agnostici è del 4,7% e in costante aumento. Passarelli ha inoltre sottolineato come la mancanza di dialogo fra le istituzioni pubbliche e le comunità religiose presenti sul territorio potrebbe risultare in una chiusura di queste comunità e nella nascita al loro interno di percorsi poco controllabili. “Spesso fermarsi significa anche fare un passo indietro” e perdere l’occasione di fare del pluralismo religioso una ricchezza per la società.

Annalisa Faccini, rappresentante di ASP Città di Bologna, ha presentato i dati aggiornati del sito Bologna Cares! sul sistema d’accoglienza SPRAR a Bologna, sottolineando la progettualità innovativa e complessa che ha portato alla sua organizzazione a partire da settembre 2017. Ha evidenziato in particolare l’impatto positivo sugli ospiti, in particolare per quanto riguarda i servizi volti all’inserimento nell’ambito lavorativo, che hanno portato molti beneficiari ad attivare tirocini formativi.

Il Dossier, nato nel 1991 per raccogliere e riflettere sui dati relativi al fenomeno migratorio, si è avvalso del contributo di oltre un centinaio di ricercatori e studiosi, con competenze e retaggi culturali differenti, in una coralità di approcci che fanno la ricchezza interpretativa e contenutistica del volume. A curare il Dossier il Centro Studi e ricerche IDOS insieme al Centro Studi Confronti, con il sostegno dei fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e la collaborazione di UNAR.

Sarà presto online il nuovo sito del Dossier, www.dossierimmigrazione.it, completamente rinnovato grazie alla collaborazione di coop. Lai-momo, che conterrà dati e informazioni e la possibilità di acquistare il dossier online, in formato sia cartaceo sia elettronico.