Il dibattito su ciò che i diversi tessuti e la loro storia raccontano degli scambi tra culture diverse, del colonialismo e delle appropriazioni culturali continua a produrre riflessioni e interrogativi. L’11 luglio (h 18:00–20:30) ad Amsterdam la piattaforma per l’arte contemporanea e la cultura visuale Framer Framed ospita la tavola rotonda “Decolonizing the Gaze – Textile Cultural Heritage vs Colonialism – Cultural Appropriatons?”.

La discussione, che coinvolge stilisti, artisti e fashion designer afro-discendenti originari di paesi con una storia di colonizzazione da parte dell’Olanda, intende identificare nuovi significati sulle diffuse pratiche di abbigliamento coloniale e sulle politiche del corpo, nonché sugli effetti del colonialismo sull’individuo e sull’immaginario collettivo.

Insieme allo stilista e direttore creativo Zinzi de Brouwer e all’editore e designer Willem van Zoetendaal, la tavola rotonda offrirà uno sguardo sui tessuti Dutch Wax, prodotti in Olanda e venduti in Africa, sulle implicazioni dei loro disegni e messaggi, e sulla loro complessa e controversa identità. Le immagini e i messaggi di questi famosi tessuti possono essere considerati archivi di significati che raccontano un rapporto ambiguo legato al periodo coloniale europeo.

Gli stilisti e direttori creativi Semhal Tsegaye Abebe, Bubu Ogisi e Zinzi de Brouwer metteranno in luce anche iniziative e progetti di design che rivelano la ricchezza del patrimonio tessile africano, oggi ancora poco conosciuto in Europa, e il suo legame con la sostenibilità.

Alcuni dei temi portati alla discussione emergeranno da un workshop partecipativo che Caterina Pecchioli conduce presso CBK Zuidoost Broedplaats Heesterveld e dalle interviste raccolte su questi temi da lei stessa e da Roxane Mbanga tra Amsterdam e Parigi.

La tavola rotonda è organizzata nell’ambito di “Decolonizing the Gaze: The Colonial Heritage of Italian and International Fashion Design and Its Impact on the Collective Imagination”, un progetto di Caterina Pecchioli che propone un’analisi visiva e storica di capi di abbigliamento, tessuti e accessori del periodo coloniale italiano e olandese che sono conservati nelle collezioni dell’Ex Museo Coloniale di Roma e del Tropenmuseum di Amsterdam.

Esso consiste in uno studio partecipativo che mira a portare la prospettiva decoloniale italiana all’interno del vivace dibattito europeo sulla decolonizzazione della moda e della cultura e sugli usi politici della moda e dell’abbigliamento.

Il complesso rapporto tra decolonialismo, patrimonio, globalizzazione culturale e “Made in Italy” viene affrontato attraverso un programma di workshop e seminari con la collaborazione di istituzioni impegnate sul tema in Italia, Olanda, Etiopia, Sudafrica e USA.

In Olanda, Caterina Pecchioli è artista residente presso la Fondazione Thami Mnyele per i mesi di giugno e luglio 2023 per sviluppare la fase olandese del progetto.

*

Questo progetto è sostenuto dall’Italian Council (11a edizione, 2022), Direzione Generale per la Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. I programmi sono in collaborazione con Framer Framed (NL), Thami Mnyele Foundation (NL), CBK Zuidoost NL (NL), Africa e Mediterraneo, Afrosartorialism, Nation25. Partner culturali: Africa e Mediterraneo – Afrosartorialism – B&W-Black&White, The Migrant Trend APS – Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba (Etiopia) – Museo delle Civiltà – Thami Mnyele Foundation (Amsterdam, Olanda) – Georgetown University (Washington DC) – Moleskine Fondazione – Nation25 – Orientale di Napoli – Università IUAV di Venezia – Politecnico di Milano.

IAMISIGO’s AW20 collection, Creative Direction: Babu Ogisi, Photography: Maganga Mwagogo

Parole chiave : Africa, African fashion, arte africana, Caterina Pecchioli, Colonialismo, Olanda

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/decolonizing-the-gaze-textile-cultural-heritage-vs-colonialism-cultural-appropriations/trackback/

di Francesca Romana Paci

Il 10 e 11 maggio 2023 a Milano è andato in scena al Teatro No’hma – Spazio Teatro Teresa Pomodoro – lo spettacolo Land of Poetry, una produzione dello Twangale Cultural Centre della città di Ndola in Zambia. La regia, il copione, la selezione di brani musicali che accompagnano la pièce sono di Martin Ilunga Chishimba, nato nel 1988, attore, cantautore, scenografo, coreografo, studioso e fondatore dello stesso Twangale Cultural Centre. Chishimba è conosciuto in ambienti italiani per aver studiato alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Livia Pomodoro, presidente e direttrice operativa del No’hma, che lo aveva già ospitato nel 2019 con la pièce Broods of Any, dedicata alla grande piaga dei bambini strada, lo ha nuovamente invitato per la stagione 2022-2023.

La pièce Land of Poetry ha due ipotesti: Song of Lawino e Song of Ocol, due poemetti narrativi, collegati fra loro, dello scrittore ugandese Okot p’Bitek (1931-1982), romanziere, poeta, musicista, studioso, accademico, e, non meno significativamente, atleta, danzatore, suonatore di tamburo e cantore narrativo tradizionale. I poemetti sono stati originariamente scritti in lingua acholi – una lingua Iwo dell’Uganda, per alcuni un dialetto – e poi tradotti in inglese dal loro stesso autore e pubblicati, in inglese, in Kenya, Song of Lawino nel 1966 e Song of Ocol nel 1970, dalla East Africa Publishing House di Nairobi. Ora se ne trovano edizioni congiunte con il titolo Song of Lawino & Song of Ocol. Si ricordano l’edizione di Heinemann del 1986, e quella del East African Educational Publisher del 2013, in Kenya. Entrambe le Song sono state pubblicate anche in acholi.

Okot p’Bitek, nato nel 1931, vive in pieno le prime indipendenze africane e i decenni posteriori, con le difficoltà, gli entusiasmi, le contraddizioni legate alla grande Africa, e, in realtà, già allora, inerenti a una pre-globalizzazione del mondo – non solo economica, anche se condizionata da rapporti economici, ma anche pesantemente culturale, innescata dal Colonialismo stesso e accresciuta dalle due Guerre Mondiali. Okot p’Bitek nasce a Gulu in Uganda, figlio di un padre insegnante scolastico e di una madre nota come storyteller, danzatrice e cantante tradizionale. Completa le scuole superiori in Uganda, facendosi già notare per l’ampia gamma della sua creatività artistica, e poi persegue studi universitari in UK, nelle università di Bristol, Aberystwyth-Wales, e Oxford. Nelle sue opere si legge quanto i suoi incontri con la cultura europea siano stati profondi e nello stesso tempo critici, soprattutto per tutto quello che riguarda il punto di osservazione degli studiosi occidentali dell’Africa, ma anche, in posizione speculare, il punto di vista dei personaggi creati dagli scrittori africani stessi.

Song of Lawino e Song of Ocol sono poemetti relativamente lunghi, raccontati ciascuno integralmente in prima persona; da una giovane donna, Lawino, il primo, da un giovane uomo, Ocol, il secondo. Di fatto sono due monologhi drammatici con qualità intensamente teatrali. Lawino e Ocol sono moglie e marito in un contesto dove la poligamia è consueta. Lawino è una prima moglie. Ocol ha da poco preso una seconda moglie, Clementine, ma è bene dire subito che Lawino non lamenta la presenza di un’altra donna nella vita di suo marito, quanto il confronto con l’altra, colta e occidentalizzata – «Clementine […] aspires / To look like a white woman»; un confronto che Ocol le fa pesare e le fa vivere come sfavorevole a lei stessa. Lawino non accetta senza reagire quello che considera una ingiustizia culturale prima ancora che amorosa e da voce al suo lamento. Le vicende sono ambientate in un luogo preciso dell’Uganda e in un tempo dato, ovvero negli anni di poco posteriori alle prime indipendenze di paesi africani. Lawino accusa: «He [Ocol] abuses me in English / And he is so arrogant […] My husband abuses me together / With my parents / He says terrible things about my mother /And I am ashamed. […] He says we are all Kaffirs / We do not know the ways of God / We sit in deep darkness / […] He says Black People are Primitive […]».

Okot p’Bitek crea con Lawino un modello femminile intensamente locale e immerso in una situazione di rifiuto di ogni cultura esterna. Con Ocol, di contro e simmetricamente, crea un giovane uomo affascinato dalle culture esterne. Entrambi i personaggi sono strumentali alla ricca, stratificata, contrastiva poetica culturale di Okot p’Bitek (contrastiva non contraddittoria), e, come tali, presentano aspetti finzionalmente caricati a scopo di ricerca.

Song of Lawino è composto di tredici sezioni, che sono un vero e proprio catalogo di elementi culturali del paese africano dove è nata – a suo modo Lawino è una accurata antropologa. Song of Ocol è più breve, ma è similmente un catalogo, nel quale Ocol risponde a Lawino, sezione per sezione. Ocol evoca Senghor, Marx, Mozart, la dea Athena con diretto ardore giovanile. Ma non ci si deve far ingannare: non c’è nulla di facile e nulla di ingenuo nei poemetti, anzi, c’è una stratificazione di livelli che richiede molta attenzione.

Okot p’Bitek, che ha una grande cultura sia africana sia occidentale, ha scelto, come studioso di focalizzare l’attenzione sul corrosivo, spesso ultra-enfatizzato problema coloniale e post-coloniale delle identità culturali, della loro permanenza, dei loro confini, della loro stessa legittimità. Un fenomeno in realtà generato da qualunque forma di colonialismo e pseudo-colonialismo sulla terra, intendendo con “colonialismo” l’incontro e il conseguente rapporto chiuso e/o aperto, univoco e/o biunivoco con l’altro, gli altri – problemi mai risolti e tuttora ben vivi nel mondo contemporaneo. In realtà una situazione che si presenta sempre in varia misura nei rapporti “noi” e gli “altri”. La risposta di Ocol alle argomentazioni di Lawino non chiude la questione, anzi la complica, e forse indebolisce gli obiettivi di Okot p’Bitek. Une lettura completa dei due testi si può ascoltare in rete all’indirizzo https://youtu.be/p0JidvB33vM.

Martin Chishimba, creando la sua versione teatrale dei poemetti ha fatto una scelta intelligente, ma certamente non facile. Racconta di aver incontrato Song of Lawino & Song of Ocol nella edizione Heinemann del 1986, mentre frequentava la High School nella città di Ndola nella provincia del Copperbelt in Zambia. Quando nel 2016 fonda il Twangale Cultural Centre, cercando testi che rappresentino storicamente aspetti della cultura africana, si ricorda di Okot p’Bitek, e scrive un arrangiamento teatrale delle due Song – scrive in inglese, che è la lingua ufficiale dello Zambia. È interessante notare che “twangale” in lingua bemba (una delle lingue dello Zambia) vuol dire “let us play”, e che in inglese il verbo “play” copre i significati di “giocare”, “suonare” e “recitare”. Data la lunghezza delle due composizioni, Chishimba spiega di aver limitato la sua versione ad alcune delle sezioni e nello stesso tempo di aver introdotto alcune aggiunte. Prendendo l’avvio dalla scenografia implicita del lamento di Lawino, che nel poemetto evidentemente si rivolge a un pubblico per averne un aiuto, Chishimba crea una sua propria struttura teatrale: Lawino nella versione Twangale parla davanti agli anziani del suo popolo in una assemblea della comunità riunita per ascoltare le sue ragioni e quelle del marito. Nel cast, quindi, oltre Lawino e Ocol, entra il popolo, rappresentato dai quattro musicisti, che suonano, recitano e agiscono in coreografie organizzate insieme agli altri attori; entra un Wiseman, che rappresenta gli anziani; entra la madre di Lawino, che appoggia la figlia, e rappresenta il valore permanente della tradizione; non entra, invece la seconda moglie occidentalizzata di Ocol, Clementine, la cui caratterizzazione è affidata totalmente alle parole di Lawino.

Attori e attrici sono tutti molto bravi sia nella recitazione e movimenti scenici sia nelle loro competenze musicali specifiche. I quattro musicisti sono: Charles Kabwita, percussioni; Derick Chileshe, tastiera; Kombe Mutale, basso; Ng’andu Mweetwa, chitarra. Lawino è Karen Mbolela; la madre è Chanda Henriettah Pule; Ocol è Martin Chishimba stesso; il Wiseman, il “Saggio”, è Amos Chipasha, compositore, cantante, molto seguito in Zambia come T-Low (Terror-League of war; scollegato al rapper tedesco omonimo), interprete hip-hop, rapper, e infine attore. Il personaggio del Wiseman è fondamentale perché assomma in sé funzioni importanti. Ascolta, non giudica, non condanna, quasi come può fare uno psicanalista; sembra avere grande conoscenza sovra-locale e insieme un completo rispetto per il locale; ama la conoscenza; è un negoziatore di pace, suggerisce la riconciliazione, valuta la vita in sé, donde il suo ripetuto refrain «life is good». Lo spettatore può persino congetturare che il Wiseman sia anche una rappresentazione di Okot p’Bitek.

Martin Chishimba dichiara apertamente di aver dato maggiore attenzione alla storia di Lawino e Ocol che alla forma metrica dei monologhi, ma di essere stato colpito dal ritmo della lingua delle Song, che gli è sembrato affine al bit del rap. Il Wiseman e la musica sono le innovazioni più evidenti rispetto ai monologhi di Okot p’Bitek, anche se, letti con attenzione a suono e ritmo, i testi in inglese di Okot p’Bitek si prestano effettivamente molto bene a interpretazioni rap – si deve ricordare che sono stati scritti negli anni Sessanta, prima, sia pure di poco, dell’esplosione del rap. La colonna sonora del play di Martin Chishimba è costituita da canzoni contemporanee, ispirate alla musica tradizionale dello Zambia, intrecciate a influenze jazz, ska, reggae, rock, e non solo.

Le canzoni sono composte da Amos Chipasha e da Martin Chishimba stesso. A un certo punto irrompe un breve brano della Eine kleine Nachtmusik, eseguito alla tastiera da Derich Chileshe. La citazione è dovuta perché la Serenata K525 di Mozart compare anche in Song of Ocol. Per inciso: Okot p’Bitek ha una grande conoscenza della musica classica occidentale, e in particolare di Mozart, dal cui Flauto magico, che ha studiato, ha tratto ispirazione per alcune sue creazioni.

La musica non solo accompagna, ma sembra provocare i movimenti coreografici degli attori. Un aspetto interessante è l’abbigliamento: i due personaggi femminili, Lawino e sue madre, indossano il tradizionale chitenge, un grande colorato rettangolo di cotone che avvolge la figura, analogo a molti altri femminili africani; Ocol e i suonatori/popolo portano abiti non connotati, universalmente contemporanei e informali; il Wiseman, interpretato da un alto e smilzo Amos Chipasha, è vestito di bianco, con un insieme di pantaloni, bretelle, camicia e cravatta che ricorda un neo-dandy degli anni Trenta in UK e in US, e che trasmette qualcosa di permanente fuori del tempo – in una iconografia cinematografica statunitense piuttosto nota, potrebbe rappresentare un angelo; e potrebbe anche far pensare a un surreale intervento di p’Bitek. Land of Poetry si può vedere integralmente in rete al link https://www.youtube.com/watch?v=_mtBdg6LEl8.

In Okot p’Bitek e in Martin Chishimba sono le donne, fatte salve le gradazioni ironiche dei due autori, a dare corpo alla tradizione, mentre gli uomini sono favorevoli alla innovazione – il Wiseman suggerisce equilibrio. Impossibile non ricordare, però, che in scrittrici come Mariama Bâ, Ama Ata Aidoo, Tsitsi Dangarembga, Yvonne Vera sono le donne ad aspirare alla innovazione e gli uomini a resistere al cambiamento.

Nel retroterra di Okot p’Bitek, e di conseguenza in quello di Martin Chishimba, ci sono testi importanti per lo studio dei rapporti dell’Africa con l’Occidente. Non potendo ricordarli tutti, ci si limita a qualcuno che sembra significativo. Uno dei più precoci è il romanzo Mister Johnson (1939) dell’irlandese Joyce Cary, dove un giovane nigeriano è letteralmente innamorato della cultura inglese, che cerca di imitare il più possibile; il romanzo scava e mostra aspetti razzisti sia consci sia inconsci, e la storia finisce tragicamente. Dopo la Prima Guerra Mondiale arriva l’intensità di Frantz Fanon, con Peau noir, masques blancs (1952), opera che nessuno scrittore africano potrà mai permettersi di ignorare e/o dimenticare – certamente non la ignora Okot p’Bitek. Ci si concede di menzionare anche Nini, mulâtresse du Senegal (1954) di Abdoulaye Sadji, un romanzo discusso dallo stesso Fanon in Peau noir, masques blancs con attenzione antropologica, sociale, e, data la sua professione, psichiatrica.

Non meno importante l’influenza di Chinua Achebe, vero capostipite della narrativa africana. A partire da Things Fall Apart (1958-1959), Achebe affronta ripetutamente il problema dell’incontro, scontro, e confronto tra le culture africane e le culture occidentali, tanto da costituire un modello inevitabile e permanente nel tempo. Lo ha subito anche l’ivoriano Ahmadou Kourouma, sia nei romanzi sia nei suoi straordinari testi per bambini, dove descrive e spiega l’organizzazione sociale – cacciatori, griot, fabbri, e altro – di una comunità africana nel suo paese e in stati limitrofi.

Pur con tutte le aggiunte e complementi teatrali, nel remake di Martin Chishimba, come era in Okot p’Bitek, il centro focale è il confronto tra culture e la ricerca di come rispettarle entrambe in una realtà inevitabilmente plurale e contraddittoria da quando il Colonialismo le ha irreversibilmente sommate e per molti aspetti fuse.

Parole chiave : Martin Chishimba, milano, Okot p’Bitek, Song of Lawino, Song of Ocol, teatro africano, Teatro No’hma

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/identita-africane-a-confronto-il-canto-di-lawino-e-il-canto-di-ocol-al-teatro-nohma-di-milano/trackback/

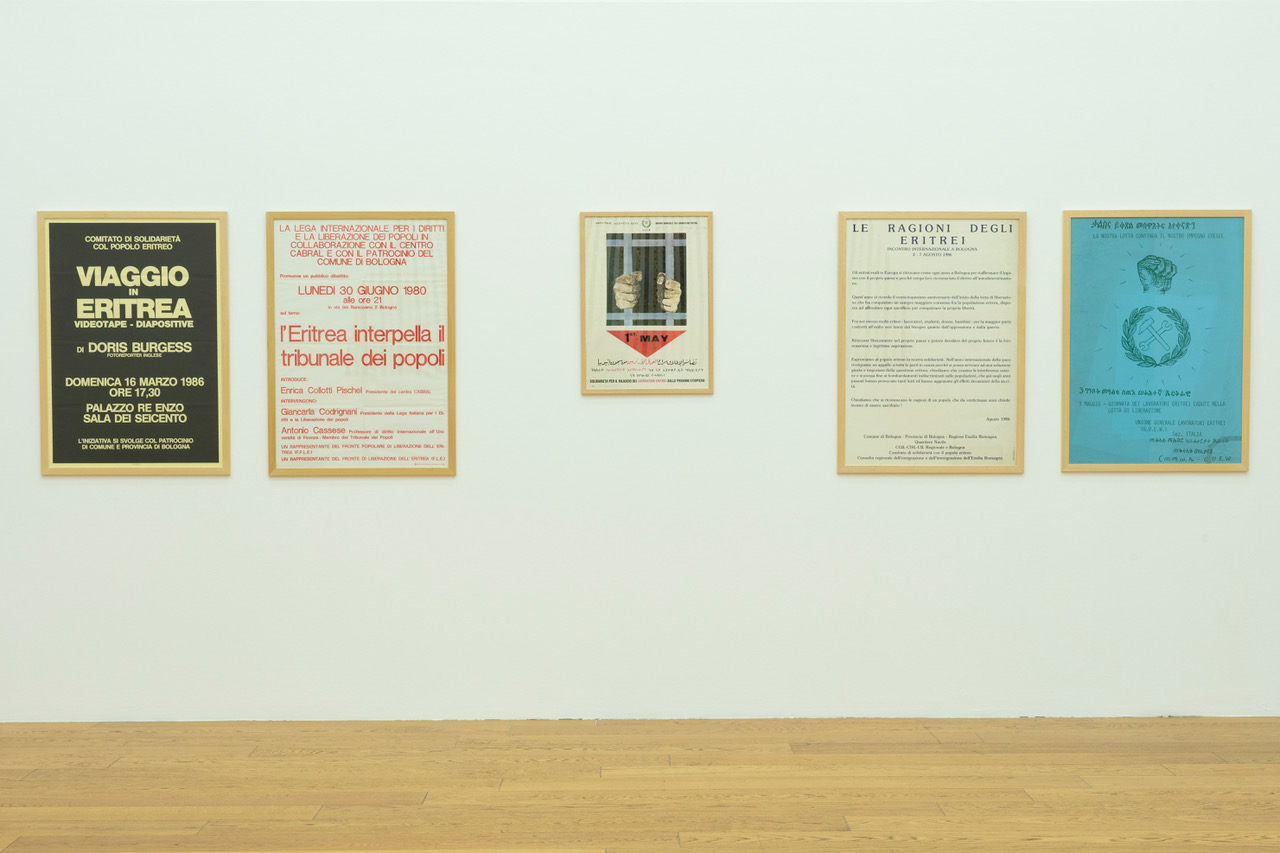

Abbiamo partecipato ieri alla preview della mostra di Muna Mussie, Bologna St.173, Un viaggio a ritroso. Congressi e Festival Eritrei a Bologna, che inaugura oggi 1° giugno alle 18.00 con la performance collettiva Uroboro e rimane aperta dal 2 giugno al 10 settembre 2023 a Project Room del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.

Il progetto, a cura di Francesca Verga con Archive Ensemble, riattiva la memoria personale dell’artista e l’archivio storico e iconografico dei Congressi e Festival Eritrei che si sono tenuti a Bologna ininterrottamente dal 1972 al 1991. Frequentati dalle comunità diasporiche eritree provenienti da tutto il mondo, i Festival si sono collocati in prima linea per supportare la lotta armata inaugurata nel 1961 per l’indipendenza dell’Eritrea dall’Etiopia.

Tanto che ad Asmara, dopo l’indipendenza nel 1993, si è voluto intitolare una strada Bologna St., come riconoscimento permanente del ruolo fondamentale che la città di Bologna ha avuto nel raggiungimento dell’indipendenza dell’Eritrea.

All’incontro era presente il fotoreporter bolognese Mario Rebeschini, che ha regalato un ricordo diretto dei festival “I festival si facevano in agosto, in una Bologna quasi deserta, che però reagiva bene, con atteggiamento accogliente e solidale, perché allora c’era un pensiero comune, di attenzione alle lotte per la libertà. Erano momenti molto seri, impegnativi e anche riservati, perché si parlava di resistenza armata, la si organizzava.”

Ha spiegato Muna Mussie: “Venivano persone dall’estero, ad esempio dalla Germania, infatti questa mostra avrà una prossima tappa a Kassel, ma anche dai Paesi Arabi, dall’Egitto. Io ero piccola ma li vivevo con un senso di famigliarità, come ritrovare una ‘iper-casa’. E ho cercato di rappresentarla qui. Io sono alla ricerca di tracce, memorie personali e memorie storiche. Infatti ho messo al centro la rappresentazione di un pop corn, che per noi è simbolo di festa, infatti si offre spesso con il caffè al posto dei pasticcini, ma anche dell’esplosione delle armi. E durante i festival bolognesi quello dei pop corn era l’odore dominante”.

A partire dal legame che unisce l’Eritrea, il paese nativo dell’artista (1978), e Bologna, la sua città adottiva, Muna Mussie consegna una narrazione e una mappatura tracciata dai Congressi e Festival eritrei, attraverso la consultazione di archivi pubblici e privati nel territorio bolognese. I materiali di archivio vengono messi in dialogo dall’artista con alcune opere che hanno accompagnato le tappe precedenti della ricerca e altre inedite, tra cui la performance che inaugura la mostra, un rito collettivo e propiziatorio che segue un movimento circolare e richiama, in parte, le danze tradizionali della cultura eritrea e, in parte, la figura dell’uroboro, il serpente, presente fra le opere allestite. L’uroboro, un antico simbolo rappresentato da un serpente che si morde la coda, è la metafora dell’eterno ritorno e il serpente, che ciclicamente cambia pelle, rivela l’essenza di un nuovo inizio.

La ricerca e la mostra sono realizzate grazie al sostegno dell’Italian Council (XI edizione, 2022), programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Nell’ambito del programma è prevista la donazione al MAMbo di un’opera che verrà completata alla fine del processo di ricerca di Muna Mussie.

L’esposizione al museo bolognese nasce inoltre dal dialogo e dal confronto con Archive Kabinett e fa seguito alla mostra personale di Muna Mussie, intitolata Bologna St. 173. Il sole d’agosto, in alto nel cielo, batte forte (Milano 2021), curata da Zasha Colah e Chiara Figone.

Sono stati coinvolti: l’Archivio storico del Comune di Bologna; la Biblioteca Amilcar Cabral | Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna; Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia – Fondo Giorgio Lolli; l’Archivio storico de il Resto del Carlino; l’Archivio storico Paolo Pedrelli CdLM Bologna; la Comunità Eritrea in Italia; gli Archivi fotografici dei fotoreporter Mario Rebeschini, Massimo Sciacca e Luciano Nadalini.

Muna Mussie si conferma artista profonda le cui opere indagano le apparizioni fantasmatiche e la storia minore. Il suo lavoro è stato presentato ad Art Fall/PAC Ferrara, Xing/Raum e Live Arts Week Bologna, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Torino, Museo Marino Marini Firenze, Workspace Brussels, Kaaitheater Bruxelles, MAMbo Bologna, Santarcangelo Festival, Museion Bolzano, ERT Bologna, Rue d’Alger/ Manifesta 2020 Marsiglia, Archive Books Milano, SAVVY Contemporary Berlino, Short Theatre Roma, ArteFiera Bologna, HangarBicocca Milano, Biennale Democrazia Torino, Mattatoio Roma, Sesc San Paolo, Kunstencentrum BUDA Kortrijk, SZENE Salzburg, Centrale Fies Dro, Black History Month Firenze, Spazio Griot Roma, Villa Romana Firenze.

DIDASCALIA:

Muna Mussie

Bologna St.173, Un viaggio a ritroso. Congressi e Festival Eritrei a Bologna

veduta della mostra nella Project Room del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Photo Ornella De Carlo

Courtesy Settore Musei Civici Bologna | MAMbo

Parole chiave : arte africana, Arte contemporanea, Eritrea, Muna Mussie

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/i-festival-eritrei-a-bologna-nella-ricerca-artistica-di-muna-mussie/trackback/

“Notre cher Président ha avuto due giorni fa la bella idea di sciogliere tutte le amministrazioni comunali, per cui non vi posso più parlare come Vicesindaco di Sfax”. Con un ironico riferimento alla complicata attualità tunisina ha iniziato il suo discorso l’avvocato Mohamed Wajdi Aydi all’incontro “Walls and Doors in Europe: Migration Policies and European Citizenship from the Border Town and Island Perspective” del 27 marzo scorso alla Valletta. Organizzato dall’associazione Kopin, ha riunito numerose amministrazioni locali del Border Towns and Islands Network (BTIN), creato 4 anni fa sotto la guida di Lampedusa.

L’incontro è stato introdotto da Margaret Baldacchino Cefai, Sindaca di Msida, cittadina confinante con la Valletta ad alta densità di migranti non solo lavoratori ma anche studenti (vi ha sede l’Università di Malta), raccontando le iniziative messe in campo sul dialogo interreligioso.

Sono poi seguiti i due interventi molto legati all’attualità dei rappresentanti di Lampedusa e Sfax. Aldo Di Piazza, Assessore alla Sanità e al Welfare dell’isola all’estremo sud dell’Italia, ha subito sottolineato la situazione di grave emergenza in corso: “Abbiamo 3000 persone nel centro di accoglienza, con 6000 abitanti: come se a Malta, che ha 500.000 abitanti, ne arrivassero 250.000. Immaginate le questioni pratiche da risolvere in termini di approvvigionamento idrico, gestione dei rifiuti, sanità. Lampedusa ha un presidio di primo soccorso bene organizzato per la cittadinanza, ma con tante persone in più è ovvio che si sovraccarica.” La sua denuncia è proseguita in maniera molto chiara: “In questa zona di mare siamo gli unici a cercare di tenere fuori dall’acqua la gente. Io credo che una delle funzioni di questa associazione di piccole città e isole frontaliere [BTIN] debba essere quella di far presente alle ‘stanze silenziose’ di Bruxelles, che non ascoltano le grida della gente che sta affogando nel canale di Sicilia, che devono porre attenzione a questa situazione. Bisogna riformare il Regolamento di Dublino, piaccia o non piaccia. Noi continueremo a salvare come abbiamo sempre fatto, ma non so cosa potrebbe succedere a livello di opinione pubblica locale se la prossima stagione turistica andasse male.”

L’intervento di Wajdi Aydi, ex vicesindaco di Sfax, ha suscitato molte domande, vista l’attuale drammatica situazione in Tunisia e i conseguenti arrivi a Lampedusa. “Le amministrazioni locali sono il primo presidio della migrazione e il Presidente Sayed purtroppo le ha sciolte. Io come vicesindaco ero incaricato della cooperazione decentrata e della migrazione. Comunque, fino ai nostri giorni non c’è mai stata una politica ufficiale nazionale sulla migrazione, non c’è visione, strategia, mentre già a partire dall’ondata arrivata dalla Libia nel 2011 si è visto che gli arrivi in massa di migranti dall’Africa Subsahariana sono un tema strutturale da gestire. Sfax è la seconda città della Tunisia, polo industriale e universitario a Sud-Est della Tunisia, ed è la prima destinazione di giovani e uomini subsahariani per molte ragioni. Il governatorato di Sfax ha più di 800.000 abitanti e contiamo 126.000 tunisini di altre regioni e circa 16.000 cittadini stranieri (2%). Ma non abbiamo cifre esatte officiali sui migranti stranieri: sono presenti siriani, sudanesi, somali, tra 15-20.000, come ho detto se non c’è strategia non si monitorano nemmeno le presenze.

I flussi sono stati molto forti fino al Covid a Sfax, che è città di emigrazione, immigrazione e transito. Il livello di vita è abbastanza alto per la Tunisia, le persone vengono per lavorare, per studiare, per curarsi, ma anche perché è vicina a Lampedusa. Sì, vengono per fare la traversata: siamo a 138 km da Lampedusa, si possono fare in 3 ore con una piccola barca. Arrivano dalla Libia, ma anche legalmente, “con l’aereo”, perché nel 2008-2009 abbiamo eliminato il visto per molti stati subsahariani. Non è facile lavorare sul tema della migrazione in questa situazione di grande instabilità politica e con un quadro legale obsoleto. Io ho partecipato a progetti internazionali per conoscere altre esperienze e gestire meglio il livello locale. Il ruolo dell’amministrazione, infatti, è attuare un coordinamento, facilitare e unire le forze degli altri attori. Abbiamo buone relazioni con l’OIM di Sfax e abbiamo potuto con loro dare un sostegno alla popolazione migrante, con l’aiuto di Médecins sans Frontières, Médécins du Monde, France Terre d’Asile, Tunisie terre d’asile, Caritas. Abbiamo cercato di agire per il meglio, ad esempio durante il Covid c’erano molti migranti che avevano perso il loro lavoro e hanno vissuto con i fondi raccolti da noi. Eravamo i soli a sostenerli in quel periodo. Siamo riusciti anche a ridurre le partenze illegali, perché ci sono anche migranti che vengono a Sfax per restare; abbiamo integrato tanti bambini non scolarizzati. La migrazione è un’opportunità per la città, ad esempio in agricoltura, per la nostra grande produzione di olive, se non ci fossero i migranti sarebbe un disastro. E così nei lavori pubblici, nelle costruzioni.

Purtroppo, la funzione dei comuni è anche seppellire i morti, a Lampedusa ci sono incidenti negli arrivi, a Sfax incidenti nelle partenze. Ma le città di frontiera possono fare molto. Ho lavorato sulla Carta di Lampedusa dell’UCLG, una visione umana e umanista della migrazione: cooperare insieme da Sud e da Nord, con un grande ruolo delle amministrazioni locali. La migrazione è un fenomeno umano: si può gestire e governare, ma bloccarla non è possibile.”

Pietro Pinto, responsabile del progetto Siren, ha affermato che “il senso di questo meeting è riunire i componenti del BTIN e decidere il proseguimento di questo network, che esiste da 4 anni e vuole continuare a far sentire la voce delle aree di confine”. Michelle Calleja Chehab dell’IOM Malta si è soffermata sul rapporto tra il Global Compact for Refugees and Migrants, firmato da 193 stati, e l’Agenda 2030, sottolineando che la migrazione riguarda tutti.

A questo interessante incontro hanno partecipato anche Camilla Murgia, Assessora alle Pari opportunità della Città di Pesaro, e rappresentanti delle amministrazioni di Grande-Synthe (Nord della Francia), Kisharsány (Ungheria) e Straß in Steiermark (Austria), dell’ONG austriaca Südwind, dell’associazione greca Eloris, delle ONG italiane Amref e Africa e Mediterraneo.

Parole chiave : Immigrazione, Integrazione, Lampedusa, Malta, Mediterraneo, richiedenti asilo, Rifugiati, Sfax, Tunisia

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/migrazione-lincontro-delle-isole-e-citta-di-confine-a-malta/trackback/

È disponibile il numero 97 di Africa e Mediterraneo, che ha aperto a ricercatrici e ricercatori dei temi legati all’Africa e alla migrazione uno spazio per descrivere i percorsi di approfondimento che le/li stanno appassionando senza limitazioni tematiche, affinché fosse “il campo” a parlare. In un momento di forti cambiamenti sia sul continente che nel suo rapporto con il mondo e i paesi del Mediterraneo in particolare, ne è nata una mappatura (pur parziale e in fieri) con tre assi principali: il passato coloniale italiano e la storia presente del Corno d’Africa, le frontiere della migrazione, e quello che si può chiamare “laboratorio Africa” che raccoglie argomenti di grande attualità come il Covid-19 e i rapporti con la Cina.

I rapporti tra Etiopia ed Eritrea e la prospettiva di una pace duratura dopo il conflitto che si è concluso di recente sono l’argomento dei contributi di Tekeste Negash e Andebrhan Welde Giorgis. Negash aggiorna le riflessioni apparse nel dossier 92-93 di Africa e Mediterraneo con un accurato resoconto dei principali avvenimenti relativi alle relazioni tra Etiopia, Eritrea e Fronte Popolare per la Liberazione del Tigrai. Le popolazioni dell’area hanno recentemente vissuto una guerra che ha causato enormi sofferenze alla popolazione e perdita di vite, ma questo non sembra aver compromesso la ricerca di una soluzione di pace. Welde Giorgis propone una panoramica approfondita della storia del legame tra Eritrea ed Etiopia a partire dall’annosa questione del confine, che per decenni ha inasprito la conflittualità e alimentato l’antagonismo del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, facendo così perdere i vantaggi di un dialogo reciproco. Il riconoscimento da entrambe le parti dei confini stabiliti nel 2001 dalla Eritrea-Ethiopia Boundary Commission porterebbe stabilità nel rispetto delle identità dei due stati.Di Etiopia scrive anche Vincenzo Straface, che ripercorre la storia architettonica di Addis Ababa, capitale dell’Africa Orientale Italiana e bacino di sperimentazione dei principi dell’urbanistica segregazionista. Nei progetti degli architetti coloniali, la nuova città, mai completata, sarebbe stata a uso e consumo della minoranza italiana, uno specchio del mito della superiorità razziale. Segue l’approfondimento di Federica Colomo sul ruolo delle donne nel colonialismo italiano in Africa, un tema ancora poco approfondito dalla storiografia italiana. Colomo descrive il peculiare “fardello” della donna italiana nelle colonie, un fardello che la rende al tempo stesso dominatrice e dominata, in quanto partecipe di una cultura patriarcale che la colloca in una gerarchia di genere che non le concede altra libertà se non quella di esercitare potere sul colonizzato.

I rapporti tra Etiopia ed Eritrea e la prospettiva di una pace duratura dopo il conflitto che si è concluso di recente sono l’argomento dei contributi di Tekeste Negash e Andebrhan Welde Giorgis. Negash aggiorna le riflessioni apparse nel dossier 92-93 di Africa e Mediterraneo con un accurato resoconto dei principali avvenimenti relativi alle relazioni tra Etiopia, Eritrea e Fronte Popolare per la Liberazione del Tigrai. Le popolazioni dell’area hanno recentemente vissuto una guerra che ha causato enormi sofferenze alla popolazione e perdita di vite, ma questo non sembra aver compromesso la ricerca di una soluzione di pace. Welde Giorgis propone una panoramica approfondita della storia del legame tra Eritrea ed Etiopia a partire dall’annosa questione del confine, che per decenni ha inasprito la conflittualità e alimentato l’antagonismo del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, facendo così perdere i vantaggi di un dialogo reciproco. Il riconoscimento da entrambe le parti dei confini stabiliti nel 2001 dalla Eritrea-Ethiopia Boundary Commission porterebbe stabilità nel rispetto delle identità dei due stati.Di Etiopia scrive anche Vincenzo Straface, che ripercorre la storia architettonica di Addis Ababa, capitale dell’Africa Orientale Italiana e bacino di sperimentazione dei principi dell’urbanistica segregazionista. Nei progetti degli architetti coloniali, la nuova città, mai completata, sarebbe stata a uso e consumo della minoranza italiana, uno specchio del mito della superiorità razziale. Segue l’approfondimento di Federica Colomo sul ruolo delle donne nel colonialismo italiano in Africa, un tema ancora poco approfondito dalla storiografia italiana. Colomo descrive il peculiare “fardello” della donna italiana nelle colonie, un fardello che la rende al tempo stesso dominatrice e dominata, in quanto partecipe di una cultura patriarcale che la colloca in una gerarchia di genere che non le concede altra libertà se non quella di esercitare potere sul colonizzato.

Le rotte della migrazione nel Mediterraneo, e le esperienze di chi nasce all’interno di famiglie migranti, sono al centro di tre articoli. Il primo, di Alberto Catania, riguarda i territori spagnoli in Nordafrica, in particolare le exclavi di Ceuta e Melilla, che demarcano l’estrema frontiera meridionale dell’Europa. Questi luoghi sono tristemente noti per aver fatto da sfondo, negli ultimi anni, a violenti episodi di repressione e confinamento di persone che tentavano di raggiunge- re l’Europa dalla rotta marocchina. Fabiana D’Ascenzo scrive invece di Lampedusa e Lesbo, anch’esse luoghi di approdo e transito di flussi di migranti, in cui ha svolto periodi di ricerca sul campo. L’autrice esamina i cambiamenti che stanno interessando queste isole nel quadro di una più ampia trasformazione della percezione e del pensiero del Mediterraneo, oggi inteso sempre più come una “barriera” a difesa della quale un’Europa respingente dispiega flotte, mezzi e risorse.

C’è poi l’esperienza della migrazione interiorizzata e reinterpretata dalle seconde generazioni, di cui scrive Sabrina Alessandrini nella sua ricerca etnografica con un gruppo di adolescenti italiani di origine africana. Qui il tema dell’approdo e il concetto di destinazione, molto presenti nei contributi precedenti, acquisiscono un significato diverso nelle testimonianze di chi è cresciuto con la consapevolezza di vivere a cavallo di due mondi.

I restanti contributi riguardano alcuni importanti argomenti di attualità da cui emerge con forza il tema della agency africana, inteso come un voler fare e agire per sé, secondo principi radicati nelle culture autoctone. Barbara De Poli presenta un caso studio sulla controversa gestione della pandemia del defunto presidente tanzaniano P. J. Magufuli, che ha affrontato il virus con un atteggiamento antiscientifico, affidandosi a rimedi naturali e alla preghiera, lasciando la popolazione tanzaniana priva di protezione sanitaria. Sulla base dei dati economici e sanitari disponibili per il periodo 2020-2022 le sue scelte possono essere valutate come una misura che limitatamente ai primi mesi si è paradossalmente rivelata salvifica avendo permesso di scongiurare il collasso sociale e finanziario del paese. Il Covid appare anche nel contributo di Giulia Allegra Liti come una delle contingenze in cui l’artista queer ghanese crazinisT artisT ha inscenato le sue performance. Questa personalità artistica non-binary pratica forme creative di resistenza e auto-affermazione radicale, denunciando la discriminazione subita dalle persone LGBTQI+ nel suo paese. Di resistenza attraverso l’arte scrive anche Priscilla Manfren, soffermandosi sulla produzione di quattro artisti africani che citano e si riappropriano delle modalità espressive dell’arte europea, suscitando riflessioni sull’eredità del colonialismo e su altri temi come le questioni di genere e la globalizzazione.

Partendo dal recente progetto della rivista libanese WatWat, l’articolo di Enrica Battista e Maria Laura Romani si propone di esplorare lo stato del fumetto “per giovani adulti” in Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia, dove alcuni fumettisti hanno cercato di colmare questo “vuoto editoriale”, trovando nei fumetti per adolescenti un campo di sperimentazione continua, come appunto WatWat che, diffuso online e sui social network e basato su una produzione inclusiva fatta anche dai ragazzi stessi, ha conquistato molti lettori. All’inclusività, ricercata nella disciplina dell’architettura, guarda l’articolo di Maria Argenti, Anna Bruna Menghini e Francesca Sarno, trovando una risposta nel Sud del mondo e, oggi più che mai, in Africa, dove numerose esperienze qui passate in rassegna mostrano una mediazione tra natura, sostenibilità ed esigenze degli abitanti. Antonella Ceccagno e Mariasole Pepa analizzano il dibattito accademico recente e le opinioni sulla presenza cinese in Africa, evidenziando la polarizzazione dei pareri e l’importanza di concentrare l’attenzione sulla risposta dei diversi paesi del continente alla visione di sviluppo avanzata dal gigante asiatico, quindi sul ruolo dell’agency africana nella ridefinizione del modello di crescita.

Il volume è acquistabile in formato sia digitale che cartaceo qui: https://www.laimomo.it/prodotto/laboratorio-africa-rivista-97/

Infine, questo numero di Africa e Mediterraneo segna il passaggio del timone a Enrica Picarelli come direttrice editoriale, a fianco di Sandra Federici che resta nel ruolo direttrice responsabile.

Parole chiave : dossier 97, Laboratorio Africa, Rivista Africa e Mediterraneo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-nuovo-numero-di-africa-e-mediterrano-esplora-il-laboratorio-africa/trackback/

L’impatto dei processi di digitalizzazione propone uno scenario fertile per poter superare molti dei problemi strutturali che hanno penalizzato l’Africa durante le fasi dell’industrializzazione e della globalizzazione, come ad esempio quelli logistici e doganali. Sebbene in Africa siano presenti forme di divario digitale, molte di queste sono secondarie rispetto alle opportunità di crescita prospettate da realtà estesa, e-commerce, cripto e NFT.

Africa e Mediterraneo, con il dossier 99 del 2023, curato da Piergiorgio Degli Esposti, sociologo dell’Università di Bologna, vuole esplorare come la digitalizzazione, nel contesto africano, impatti in primo luogo sulla percezione della realtà, analizzando, secondo la chiave di lettura della realtà estesa, le varie forme in cui il reale si può arricchire dalle opportunità offerte dal digitale nelle sue varie forme, come realtà aumentata, mondi virtuali e metaverso, e come gli stessi offrano opportunità di innovazione in particolare per artisti, creatori di contenuti e mondo della moda. Queste infatti al momento rappresentano le principali aree in cui l’Africa può proporre eccellenze.

I sistemi di pagamento digitali, le criptovalute e gli NFT presentano possibilità di implementazione per infrastrutture leggere, liquide e distribuite che possono innescare logiche di valorizzazione dei contesti locali, ma anche la diffusione dell’e-commerce nel continente africano presenta direzioni interessanti da esplorare.

Pubblichiamo qui la call for papers, in scadenza il 30 giugno per l’invio delle proposte.

Parole chiave : digitale, dossier 99, Rivista Africa e Mediterraneo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/lafrica-digitale-e-il-tema-della-nuova-call-for-papers-di-africa-e-mediterraneo/trackback/

Il progetto studentesco LEDS for Africa dell’Università degli Studi di Padova si appresta alla prima missione per l’installazione di impianti fotovoltaici nel villaggio rurale di Ponta Cabral, in Guinea Bissau.

L’iniziativa nasce nel 2018 dalla sinergia tra l’associazione LEDS, fondata da studenti di Ingegneria dell’Energia, e il missionario Padre Michael, direttore della missione francescana di Quinhamel.

Dopo quattro anni di lavoro, dedicati alle progettazioni e a un sopralluogo, è in partenza a gennaio 2023 la prima spedizione, con lo scopo di installare i primi impianti fotovoltaici, grazie ai quali si doteranno di illuminazione ed energia più di 30 famiglie.

Nel complesso il progetto aspira a conseguire l’installazione di 100 impianti fotovoltaici domestici autonomi, un sistema di pompaggio solare e un impianto in corrente alternata che andranno ad apportare significativi miglioramenti alla vita di circa 100 famiglie.

Nel complesso il progetto aspira a conseguire l’installazione di 100 impianti fotovoltaici domestici autonomi, un sistema di pompaggio solare e un impianto in corrente alternata che andranno ad apportare significativi miglioramenti alla vita di circa 100 famiglie.

L’energia elettrica è un servizio essenziale per gli abitanti del villaggio, con immediati benefici dal punto di vista sanitario e di accesso all’istruzione.

Il progetto, conformato ai criteri ispiratori della sostenibilità ambientale e sociale, va nella direzione di molti degli obiettivi globali delineati nell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, a partire dal SDG7, atto a garantire l’accesso a un’energia economica, affidabile, sostenibile e moderna per tutti.

I privati possono sostenere l’iniziativa partecipando a una campagna di crowdfunding inaugurata sul portale Eppela e vengono coinvolti sotto forma di aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e di reward pensati quali ringraziamenti ad hoc per il supporto ricevuto.

Affiancano LEDS for Africa nel proprio operato importanti realtà accademiche quali il Centro Studi Levi Cases, il Dipartimento di Ingegneria Industriale UNIPD e l’IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers.

CONTATTI

Studenti referenti:

Lara Gloder, lara.gloder@studenti.unipd.it 3404597643

Amedeo Ceccato, amedeo.ceccato@studenti.unipd.it 3466771378

Facebook e Instagram:

@leds4africa

Linkedin:

leds-4-africa

Email: leds.forafrica@gmail.com e leds4africa@ledspadova.eu

Siti web:

https://www.leds4africa.ledspadova.eu/

https://www.dii.unipd.it/didattica/ progetti/leds-africa

Pagina campagna crowdfunding:

https://www.eppela.com/projects/9066

Parole chiave : energia elettrica, fotovoltaici, Guinea Bissau, LEDS for Africa, ONU

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/leds-for-africa-padova-guineabissau-contrasto-poverta-energetica/trackback/

29 novembre 2022

Etiopia: il Tigray dimenticato. Mostra fotografica di Coralie Maneri

A Firenze dal 7 al 13 dicembre si terrà la mostra fotografica dal titolo Etiopia: il Tigray dimenticato di Coralie Maneri con scatti sul tema dell’approvvigionamento idrico delle popolazioni nella regione del Tigray. Le immagini in mostra, antecedenti alla guerra civile iniziata nel novembre 2020, sono la testimonianza vissuta sul campo della quotidianità di un popolo che vive con grande fierezza ed umiltà in un territorio estremamente aspro e difficile.

L’inaugurazione della mostra si terrà presso la Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, via Ghibellina 12, Firenze, il giorno mercoledì 7 dicembre dalle ore 18 alle 20.30.

Orari mostra:

Giovedì 8, venerdì 9, sabato 10, domenica 11 dicembre: 11.00 – 20.30

Lunedì 12, martedì 13 dicembre: 16.00 – 20.30

PATROCINI E SPONSOR

Con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Firenze, IAH-BGID, IAH-SHG, ECHN-Italy, Società Geologica Italiana, Consiglio Nazionale dei Geologi, Università di Firenze e Museke Onlus.

Con il contributo di: Acquifera APS e IAH-Italy.

Coralie Maneri, fotografa autodidatta italo-svizzera, si dedica ad oggi soprattutto a progetti sociali nei paesi in via di sviluppo come fotografa freelance. In Etiopia documenta da più di 10 anni la realizzazione di pozzi d’acqua, scuole rurali ed health post, in particolar modo nel territorio del Tigray tramite la Fondazione Butterfly onlus.

Coralie Maneri, fotografa autodidatta italo-svizzera, si dedica ad oggi soprattutto a progetti sociali nei paesi in via di sviluppo come fotografa freelance. In Etiopia documenta da più di 10 anni la realizzazione di pozzi d’acqua, scuole rurali ed health post, in particolar modo nel territorio del Tigray tramite la Fondazione Butterfly onlus.

Queste immagini sono la testimonianza vissuta sul campo della quotidianità di un popolo che vive con grande fierezza ed umiltà in un territorio estremamente aspro e difficile. Gli scatti si fermano a novembre 2020, momento nel quale, ong, giornalisti e fotografi sono stati interdetti dalla zona di guerra che dura da più 2 anni.

Viene da chiedersi il perché alcune notizie di guerra e di crimini contro l’umanità siano più degne di attenzione rispetto ad altre. Giornalisticamente sembrerebbe essere importante il concetto di “morto chilometrico” in quanto i media sembrano attribuire importanza alle vittime di una tragedia in base alla distanza che le separa dallo spettatore, dall’ascoltatore o dal lettore.

Il dizionario definisce la parola Umanità come “l’insieme di uomini” in quanto sottoposti alle limitazioni della natura umana; oppure ancora “l’intero genere umano” senza fare alcuna allusione al colore della pelle.

È necessario che l’intera società occidentale non cada nel tranello dei media e dei poteri forti che, per ovvi interessi economici, distolgono l’attenzione da guerre lontane dai nostri occhi (59 guerre in corso sul pianeta nel 2022), e inizi ad occuparsi realmente di “crimini contro l’umanità” al di fuori delle barriere che ci vogliono separare dalla realtà che ci definisce tutti, indistintamente “esseri umani”.

Parole chiave : Acqua, Coralie Maneri, Etiopia, fotografia, Tigray

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/etiopia-il-tigray-dimenticato-mostra-fotografica-di-coralie-maneri/trackback/

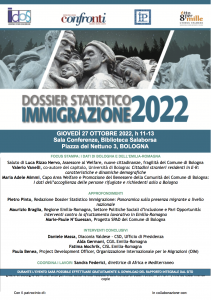

Ecco alcuni dati emersi durante la presentazione regionale del Dossier Statistico Immigrazione IDOS/Confronti organizzata in Salaborsa a Bologna dall’associazione Africa e Mediterraneo, cooperativa Lai-momo e Abantu in contemporanea con regioni e provincie autonome di tutta Italia.

I dati regionali sono stati presentati da Valerio Vanelli: Al 1° gennaio 2022 le persone con cittadinanza straniera residenti in Emilia-Romagna sono 566.687 (12,8% della popolazione complessiva), in leggero incremento rispetto alla stessa data dell’anno precedente (+4.400; +0,8%). In Italia sono quasi 5,2 milioni (8,8%). L’Emilia-Romagna è da diversi anni la regione italiana con la più alta incidenza, seguita dalla Lombardia.

Se si considerano i soli cittadini di paesi non Ue, l’incidenza sul totale della popolazione residente in Emilia-Romagna risulta pari al 10,0% (in Italia 6,4%).

Se si considerano i soli cittadini di paesi non Ue, l’incidenza sul totale della popolazione residente in Emilia-Romagna risulta pari al 10,0% (in Italia 6,4%).

Si conferma prevalenza di donne, che in Emilia-Romagna sono la maggioranza dal 2009 (in Italia dal 2008). Al 1° gennaio 2022 sono il 52,2% del totale dei residenti stranieri in regione (in Italia 51,3%).

L’età media delle persone con cittadinanza straniera nella nostra regione è 35,7 anni mentre per gli italiani è 47,8 anni. Anche per la popolazione straniera, però, aumenta soprattutto la popolazione adulta e anziana: fra gli stranieri residenti, quelli di almeno 50 anni nel 2008 erano il 10,0%, oggi sono il 23,1%; quelli di meno di 30 anni erano il 45,5%, oggi sono il 36,3%.

I minori stranieri residenti in Emilia-Romagna sono oltre 120mila, oltre un quinto (20,8%) del totale degli stranieri, così come in Italia (20,3%).

Anche nell’area metropolitana di Bologna i minori sono oltre un quinto del totale dei cittadini stranieri residenti (20,1%), mentre nel comune capoluogo sono il 18,8%.

I minori stranieri costituiscono il 17,4% del totale dei minori residenti in Emilia-Romagna.

I bambini stranieri nati nel 2020 (ultimo dato disponibile Istat) in Emilia-Romagna sono stati 7.312, quasi un quarto (24,5%) del totale dei nati nell’anno (in Italia 14,8%, nell’area metropolitana di Bologna 22,4%, nel comune capoluogo 23,9%). In realtà, anche le nascite di bambini stranieri in Emilia-Romagna sono in flessione da oltre un decennio.

Fra i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna il 17% circa è nato in Italia. Se si considerano i soli minorenni, circa tre quarti sono nati in Italia, e in particolare lo è la quasi totalità dei residenti con meno di 6 anni. Infatti, nell’a.s. 2020/21 il 68,8% degli alunni stranieri è nato in Italia.

Ecco i primi quattro Paesi di cittadinanza dei residenti stranieri in Emilia-Romagna: Romania (17,5%), Marocco (10,9%), Albania (10,3%), Ucraina (5,9%).

In Italia i paesi sono: Romania (20,8%), Albania (8,4%), Marocco (8,3%), Cina (6,4%).

Alcuni dati per l’area metropolitana di Bologna, presentati da Maria Adele Mimmi capo area welfare del comune di Bologna.

Alcuni dati per l’area metropolitana di Bologna, presentati da Maria Adele Mimmi capo area welfare del comune di Bologna.

Nell’area metropolitana di Bologna le prime nazionalità sono: Romania (22,5%), Marocco (9,9%), Pakistan (6,8%), Albania (6,4%).

Nel comune di Bologna sono: Romania, Bangladesh, Filippine, Pakistan.

I primi comuni dell’area metropolitana di Bologna per presenza straniera sono: Galliera 17,9 Crevalcore 15,9 Bologna 15,8 Vergato 15,4.

Ogni anno a Bologna arrivano 14.000 persone immigrate da fuori, di cui 10.000 dall’Italia e 4.000 dall’estero, ed è solo grazie a questo flusso migratorio la città mantiene la dinamicità demografica, perché i nati non sono sufficienti.

A Bologna i posti per l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo sono 3137. Nel progetto SAI dell’Area metropolitana di Bologna sono coinvolti 41 comuni, 13 enti del terzo settore come gestori, l’AUSL e ASP-Città di Bologna, per un totale di 2110 posti finanziati su 40.000 circa del SAI a livello italiano.

L’emergenza Ucraina ha portato 3916 richieste di protezione temporanea nell’area metropolitana di cui 1695 solo per la città di Bologna.

Andrea Facchini (Regione E-R) ha annunciato che la regione proprio ieri ha approvato in Assemblea Legislativa il nuovo Piano Triennale per l’Inclusione dei cittadini di origine straniera. Ha poi spiegato il progetto Common ground per l’attuazione di interventi rivolti all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in corso di realizzazione assieme alle Regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

L’incontro è stato aperto dall’assessore del Comune di Bologna Luca Rizzo Nervo “Voglio sottolineare l’adozione della direttiva 55 per le persone arrivate dall’Ucraina, che ha consentito la regolarizzazione in pochi mesi : essa è giusta ma per essere inclusiva fino in fondo dovrebbe essere applicata a tutti, altrimenti rischia di essere discriminatoria. La mia delega è alle “Nuove cittadinanze”, non all’“Immigrazione” ed è questa la nostra direzione, anche per questo abbiamo messo lo jus scholae nello statuto del Comune.

Vari interventi si sono succeduti, tra cui la spiegazione da parte di Marie Paul N’guessan, dell’associazione Universo dello SPAD – Sportello antidiscriminazione del Comune di Bologna, ora allargato con lo SPAD mobile per andare nei quartieri con 12 giornate informative.

Parole chiave : dossier 2022, Dossier statistico immigrazione, Regione Emilia-Romagna

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/immigrazione-volenti-o-nolenti-il-pianeta-e-in-movimento-e-anche-lemilia-romagna-presentato-oggi-a-bologna-il-dossier-statistico-immigrazione-idos-confronti-con-i-dati-regionali-e-metropol/trackback/

Africa e Mediterraneo anche quest’anno organizza la presentazione regionale per l’Emilia-Romagna dell’edizione 2022 del Dossier Statistico Immigrazione, che si terrà giovedì 27 ottobre 2022, h 11-13 presso la Sala Conferenze di Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3 a Bologna, in contemporanea con la presentazione nazionale di Roma e tutte le regioni e province autonome d’Italia.

Come ogni anno, l’ingresso è libero, fino a esaurimento posti, e a ciascun partecipante sarà distribuita una copia cartacea gratuita del Dossier Statistico Immigrazione 2022.

Dopo un saluto dell’assessore Luca Rizzo Nervo, la prima parte della presentazione sarà dedicata a un focus per la stampa con la presentazione dei dati regionali e cittadini a cura di Valerio Vanelli (Università di Bologna) e Maria Adele Mimmi (Capo Area Welfare del Comune di Bologna). Seguiranno gli approfondimenti da parte di Pietro Pinto, della Redazione del Dossier Statistico, Maurizio Braglia (Regione Emilia-Romagna, Settore Politiche Sociali d’Inclusione e Pari Opportunità) e Marie-Paule N’Guessan (Progetto SPAD del Comune di Bologna). Concluderanno l’incontro Daniele Massa (Diaconia Valdese), Alda Germani (CGIL E.-R.), Fatima Mochrik (CISL E.-R.) e Paula Benea (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). Coordinerà i lavori Sandra Federici, direttrice di Africa e Mediterraneo.

Con il supporto di una ricca gamma di dati statistici aggiornati, che ogni anno IDOS raccoglie da una pluralità di fonti ufficiali ed elabora in maniera rigorosa e originale, il Dossier Statistico Immigrazione analizza ad ampio raggio tutte le dimensioni fondamentali dell’immigrazione in Italia.

Nell’edizione 2022, in particolare, vengono trasversalmente analizzati, con il contributo di vari esperti, gli effetti sociali, economici e occupazionali della crisi pandemica e della guerra in Ucraina sul quadro migratorio italiano e sulle condizioni di vita dei migranti che vivono nel Paese.