12 settembre 2025

Ngũgi Wa Thiong’o e la questione della lingua. Per chi scrivere?

di Francesca Romana Paci

Mercoledì 28 maggio 2025 nella città di Atlanta, Georgia US, è morto Ngũgĩ Wa Thiong’o. Nato James Ngugi, in Kenya, il 5 gennaio 1938, ha avuto una vita talmente colma di eventi, di scrittura e di lotte da rendere troppo lunga una estesa cronologia. Per sommi capi: ha studiato all’Università di Makerere in Uganda; poi a Leeds in UK dal 1964 al 1967; subito dopo ha insegnato all’Università di Nairobi; nel 1977 è stato imprigionato in Kenya per il suo lavoro e le sue idee; rilasciato dopo circa un anno, ha vissuto e lavorato in esilio in alcuni paesi europei, e in seguito soprattutto in USA, presso l’Università di Yale, l’Università di New York, e l’Università della California, Irvine.

Entro il 1970 assume il nome di Ngũgĩ Wa Thiong’o in ottemperanza alla tradizione del suo paese – Thiong’o è il nome di suo padre. Nel 1977 attua la decisione, da tempo coltivata, di non scrivere più opere narrative e di teatro in inglese. Richiama e riconferma la sua risoluzione nel famoso Statement premesso ai testi di quattro conferenze tenute nel 1984 alla Università di Auckland in Nuova Zelanda, poi raccolti in Decolonising the Mind (James Currey 1985-86). Tutte le citazioni che seguono vengono dalla ristampa James Currey / Heinemann del 2006). Così scrive nello Statement:

In 1977 I published Petals of Blood and said farewell to the English language as a vehicle of my writing of plays, novels and short stories. All my subsequent creative writing has been written directly in Gikũyũ language. […] However, I continued writing explanatory prose in English […] This book, Decolonising the Mind, is my farewell to English as a vehicle for any of my writings. From now on it is Gikũyũ and Kiswahili all the way. However, I hope that through the age old medium of translation I shall be able to continue dialoge with all.

(XIV)

L’ultima frase è sostanziale, perché, come è noto, Ngũgi mantiene l’impegno preso con sé stesso scrivendo e pubblicando le sue opere creative prima in gikũyũ e subito dopo auto-traducendole e pubblicandole in inglese – con l’auto-traduzione lo scrittore, di fatto, produce due originali. Il gikũyũ è una lingua bantu; le lingue bantu costituiscono un raggruppamento delle lingue più parlate in Africa sia come numero di parlanti sia come diffusione geografica. Sono moltissime, tanto che le stime degli studiosi variano da oltre quattrocento a quasi ottocento tra lingue e dialetti – naturalmente l’argomento è molto più esteso e complicato di come si possa qui sintetizzare. La lingua bantu più diffusa è lo swahili, recentemente stimata prima lingua per sedici milioni di parlanti e seconda lingua per ottanta milioni. Il gikũyũ, parlato soprattutto in Kenya, ha più di otto milioni di parlanti stabili.

Scrivere nelle lingue africane: una scelta necessaria per la “relevance” delle culture sopraffatte dal Colonialismo

Nessuno che si occupi di colonialismo, di emigrazioni e di diaspore oggi, e parimenti nei secoli di storia umana pregressa, può trascurare la questione delle lingue coinvolte. Sarebbe una omissione non riconoscere che il passato europeo, asiatico e oltreoceanico, anche quello ultralontano nel tempo, ha affrontato intimazioni simili a quelle create dal Colonialismo e dall’Imperialismo di ieri e di oggi. L’incontro, in entrambi i sensi, con una lingua diversa da quella in cui si è nati è una porta oltre la quale si possono aprire altre soglie, oppure una porta che per volontà propria o altrui si lascia chiusa. Sembrerebbe un’affermazione banale se la fenomenologia degli incontri non fosse infinita come i numeri naturali e se le scelte degli scrittori non ne fossero che una piccolissima parte. È però vero che una lingua senza una sua letteratura scritta è minacciata da oblio se non condannata alla scomparsa. Non sembra che il gikũyũ corra rischio di scomparsa, ma Ngũgĩ con la sua scelta intende proprio incoraggiare la produzione di un corpus di opere letterarie in gikũyũ, tale da determinarne la «relevance»: la quarta e ultima conferenza di Decolonising the Mind è, appunto, intitolata The Quest for Relevance. La spinta è anti-Coloniale e anti-Imperialista: come difendere la propria cultura, come resistere per esistere, come confrontarsi con la cultura dell’altro senza farsi fagocitare. Da notare che il termine «relevance» non esclude le altre culture e letterature, anzi. La «quest», termine che indica qualcosa che è insieme ricerca e missione, ha come obiettivo guardare sé stessi e l’altro dalla propria prospettiva – Ngũgĩ dedica alla dimostrazione della “prospettiva” una intera pagina (88)

A questo punto si incrociano per Ngũgĩ la scrittura creativa degli autori africani e l’oralità storica della tradizione. Premesso che il termine “letteratura” unito a “orale” è contraddittorio, la letteratura orale, cioè quel complicato, multiforme, intricato insieme che il linguista ugandese Pio Zirimu ha chiamato Orature, soffre del passare del tempo, soprattutto nelle componenti non religiose. Ngũgĩ, che per inciso è a Leeds quando c’è anche Zirimu (non menzionato in Decolonising the Mind), plaude alla Orature, insieme a molti altri studiosi di tutto il mondo. Però i racconti orali per sopravvivere devono diventare testi scritti; devono cioè diventare, nel neutro plurale latino, legenda: cose da leggere. Ma in che lingua è giusto scrivere l’Orature? E in che lingua è bene che scriva un autore africano? Aggiungerei: per chi, per quale target scrive un autore africano, qualunque cosa scriva? Chi è il suo pubblico? chi includere? chi escludere?

La presa di posizione di Ngũgĩ è stata commentata, da alcuni accolta e da altri criticata, ormai troppe volte per riproporre un esame dei suoi pro e contro. Ma è utile ricordarne alcuni aspetti. Prima di tutto il fatto che le quattro conferenze, The Language of African Literature, The Language of African Theatre, The Language of African Fiction, The Quest for Relevance, e la breve Introduction: Towards the Universal Language of Struggle, sono intensamente autobiografiche. E, nonostante siano del 1984, anno in cui sono tenute, sono in buona parte legate alle letture degli anni di Leeds, 1964-1966, quando Ngũgĩ, ventottenne, scriveva A Grain of Wheat, studiava Marx, Engels, Frantz Fanon, del quale legge in inglese Les damnée de la terre, e, a suo modo, Joseph Conrad. Simultaneamente, approfondiva la storia del Colonialismo, come provano, per esempio, le frequenti menzioni della Conferenza di Berlino del 1884, riconosciuta come l’atto europeo di spartizione dell’Africa. Non la chiama mai Congo Conference e non entra in dettagli, ma è abbastanza palese che li conosce bene. Nella Introduction scrive: «The book is a summary of some of the issues in which I have been passionately involved for the last twenty years of my practice in fiction, theatre, criticism and in teaching literature.» (Decolonising the Mind, 1) L’avverbio «passionately» sembra davvero scelto con molto slancio cosmopolita, come del resto la citazione conclusiva, in versione inglese, della famosa canzone cilena “A people united can never be defeated”, che Ngũgĩ ha conosciuto ovviamente dopo Leeds, perché è stata composta da Sergio Ortega solo nel 1970. Oltre che anti-colonialista e anti-imperialista Ngũgĩ è anche a suo modo anti-borhese e il suo «people» è composto principalmente dai contadini e dai lavoratori connessi a industria e padronato; a loro si aggiungono in seguito gli studenti. Nato all’Università di Berkeley nel 1964, fermentava in buona parte del mondo quello che poi diventa il grande fenomeno politico-sociale del cosiddetto “Sessantotto” – il movimento è plurale e molto diversificato; la contestazione assume una quantità tuttora stupefacente di forme. Impossibile entrare qui nella storia di quegli anni troppo fitti di eventi anche solo per ricordarli. A Leeds, inoltre, Ngũgĩ, tra tutte le sue attività, inizia a scrivere una tesi, mai completata, sullo scrittore di Barbados George Lamming, dalle opere del quale trarrà ispirazioni sia formali sia socio-politiche, riconosciute in Decolonising the Mind.

Lingue madri e scrittori africani secondo Ngũgĩ

Necessariamente, per gli argomenti trattati e proprio per i costanti riferimenti autobiografici, le quattro conferenze contengono un certo numero di ripetizioni, che tutto sommato, però, non disturbano. In tutti e quattro i testi colpisce la continua dovizia di citabilità: ogni pagina offre numerose espressioni, frasi e pericopi che possono diventare citazioni significative e memorabili – ripeto: ogni pagina. Ngũgĩ possiede una cultura estesa, sia pure non di procedura sistematica. Ha letto gli scritti notori sulla razza di storici e filosofi europei; tra loro, inevitabilmente, cita e commenta passi ben noti dalle Lezioni sulla Filosofia della storia di Friedrich Hegel – cita da: Hegel, The Philosophy of History, Dover Edition, New York, 1956. Ha letto molta narrativa popolare in vario modo razzista, soprattutto britannica del secondo Ottocento e del primo Novecento, per esempio Rider Haggard e John Buchan.

Ponendoli in tutt’altra categoria, ha letto numerosi grandi scrittori europei, che spesso evoca – i russi in traduzione inglese. Troviamo stringhe di nomi importanti, ripetute più volte in tutte le conferenze; un esempio solo: «Balzac, Tolstoj, Shokolov, Brecht, Lu Hsun, Pablo Neruda, H. C. Anderson, Kim Chi Ha, Marx, Lenin, Albert Einstein, Galileo, Aeschylus, Aristotle and Plato […]. (8). Ma l’elenco di nomi non è fisso, e di volta in volta altri nomi europei e statunitensi si aggiungono ai precedenti: Chaucer, T.S. Eliot, Graham Greene, ovviamente Shakespeare (più di una volta), Goethe, Gorky, Dickens, ripetutamente Brecht – troppo lungo elencarli tutti (alcuni esempi sono alle pagine: 12; 18; 38; 75; 76; 90, 91).

In ancora un’altra categoria pone, apprezza e ammira le opere narrative e poetiche degli scrittori del Novecento, africani e di origine africana, che hanno scritto in inglese e francese, meno, così sembra, in portoghese; chiama collettivamente questa vasta produzione creativa «Afro-European Literature». Difficile per Ngũgĩ collocare scrittori africani bianchi, come per esempio Alan Paton, ma in qualche modo ci riesce.

Sulla linea continua di un anti-Imperialismo culturale, nella prima conferenza, rivendica l’importanza di un consistente gruppo di scrittori africani che scrivono in lingue africane, dei quali deplora la non conoscenza oltre l’area dove è parlata la loro lingua, il che vuol dire soprattutto in Occidente ma anche all’interno della stessa Africa – ne ricorda una dozzina (23-24). L’approvazione è evidente e calorosa, ma per loro non offre soluzioni praticabili salvo la traduzione. Ci si consente qualche informazione aggiuntiva circa due soli tra i romanzieri elencati. Il primo è il nigeriano D. O. Fagunwa, autore del romanzo Ogboja ode ninu igbo irunmale, tradotto dallo yoruba in inglese da Wole Soyinka e pubblicato nel 1982 con il titolo Forest of a Thousand Daemons – A Hunter’s Saga. Il secondo è l’ugandese Okot p’Bitek, autore dei poemetti, che Ngũgĩ non menziona, Song of Lawino, originariamente scritto in acholi luo e poi auto-tradotto in inglese, e la sua risposta Song of Ocol. I due poemetti affrontano proprio l’argomento della cultura africana versus la cultura dei colonizzatori. La storia della loro pubblicazione è complessa; la versione inglese esce cronologicamente prima di quella in acholi luo, comunque tutto fra il 1966 e il 1969. Ngũgĩ si limita a ricordare il nome di Okot p’Bitek, che fra l’altro era all’università di Bristol quando Ngũgĩ era a Leeds. In quegli anni Bristol era una fucina di studi africani.

La stima per Chinua Achebe è indubbia e dichiarata in più di una dozzina di occasioni in Decolonising the Mind, pure quando Ngũgĩ cita e commenta le famose affermazioni di Achebe sulla lingua, è evidente qualcosa come una sottesa incredulità. Questa la citazione da Achebe scelta da Ngũgĩ: «Is it right that a man should abandon his mother tongue for someone else’s? It looks like a dreadful betrayal and produces a guilty feelings. But for me there is no other choice. I have been given the language and I intend to use it». Così il commento di Ngũgĩ: «See the paradox: the possibility of using mother tongues provokes a tone of levity in phrases like “dreadful betrayal” and “guilty feelings”; but that of foreign languages produces a categorical positive embrace […]». (7)

Vale la pena ricordare che Ngũgĩ non menziona mai ed evidentemente non condivide il famosissimo giudizio negativo di Achebe su Conrad: anzi, proprio da Conrad romanziere, sul quale scrive un saggio, accoglie suggerimenti per creare voci narranti. Ciò non toglie che colga «his ambivalence towards imperialism» (76), e non indichi acutamente proprio quella ambivalenza come «subject matter», ovvero come materiale della narrativa di Conrad.

Diverso da quello con Achebe è il rapporto di Ngũgĩ con Léopold Sédar Senghor, che entra più volte nell’argomentazione sulla lingua con molto peso e cautele, perché, mentre il suo valore di poeta è sempre apprezzato, la sua posizione culturale e politica ha suscitato più di qualche critica in Africa e nel mondo. Ngũgĩ cita ampiamente da quella che chiama «Introduction» a Éthiopiques; pagine famose che iniziano con le parole «Ceci n’est pas une préface», e che sono poste non all’inizio, ma alla fine del libro, dopo le poesie. Così Ngũgĩ:

Senghor, Introduction to his poems Éthiopiques, le 24 Septembre 1954, in answering the question: ‘Pourquoi, de lors, écrivez-vous en français?’ Here is the whole passage in French. See how lyrical Senghor becomes as he talks of his encounter with French language and French literature.

“Mais on me posera la question: ‘Pourquoi, de lors, écrivez-vous en français?’ parce que nous sommes des métis culturels, parce que le français est une langue à vocation universelle, que notre message s’adresse aussi aux Français de France et aux autres hommes, parce que le français est une langue ‘de gentilesse et d’honnêteté’”. (32)

La citazione è troppo lunga per inserirla qui nella sua interezza. Se ne riprendono soltanto le ultime righe:

Et puis le français nous a fait don de ses mots abstraits – si rares dans nos langues maternelles –, où les larmes se font pierres précieus. Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d’un halo de sève et de sang; les mots du français rayonnent de mille feux, comme des diamants. Des fusées qui éclarent notre nuit. (32)

È necessario qui precisare che il francese di Senghor è posto in nota (la nota 17) per ampliare il riferimento a Éthiopiques, necessariamente breve e in inglese, presentato a voce durante la conferenza. Il passaggio a libro ha evidentemente implicato un editing e l’elaborazione autoriale di un certo numero di note, alle quali Ngũgĩ palesemente tiene molto. Non è prodigo qui di commenti diretti e conta piuttosto sulla reazione del lettore. Vale la pena far notare che Ngũgĩ non dice mai che una cospicua parte della «préface» è dedicata da Senghor a Aimé Césaire, confidente culturale, compagno di ricerca, e amico di una vita.

A questo punto ci si deve per forza chiedere più a fondo chi siano i destinatari di Achebe, Senghor, Césaire, Ngũgĩ e di molti altri: a chi si rivolgono? Gli intellettuali africani non sono mai monoglotti, ma bilingui, trilingui o più – e in realtà lo sono spesso anche i non intellettuali – mentre gli intellettuali per nascita anglofoni e francofoni sono spesso monoglotti. Per inciso: persino Jacques Derrida, nato in Algeria, lamenta il proprio monolinguismo – lo fa, per esempio all’inizio di Le monolinguisme de l’autre. Il tema del monolinguismo porta chi scrive a ricordare come lo ha rappresentato lo scrittore canadese di origine scozzese Alistair MacLeod, morto nel 2014, in alcuni suoi racconti, soprattutto in Clearances (1999), dove la riflessione sulla storia e sulla sua irreversibilità sono oggetto di studio inflessibile. Il passo che segue narra di emigranti scozzesi, scacciati dai loro territori dalle notorie clearances, ormai radicati sull’isola di Cape Breton di fronte alla Prince Edward Island, nella provincia canadese della Nova Scotia. I temi e problemi coloniali e imperialisti e le barriere del monolinguismo non differiscono da quelli degli africani, anzi estendono al globo il concetto di “peoples”:

They conducted almost all of their lives in Gaelic, as had the previous generations for over one hundred years. But in the years between the two world wars they realized, when selling their cattle or lambs or their catches of fish, that they were disadvantaged by language. He remembered his grandfather growing red in the face beneath his white whiskers as he attempted to deal with the English-speaking buyers. Sending Gaelic words and receiving English words back; most of the words falling somewhere into the valley of noncomprehension that yawned between them. Across the river the French-speaking Acadians seemed the same, as did the Mi’kmaq to the east. All of them trapped in the beautiful prisons of the languages they loved. (Island – Collected Stories, London, Jonathan Cape, 2001, 417-418)

Con la pericope «beautiful prisons of the languages» MacLeod condensa una pluralità di situazioni umane, tutte che sottendono l’esercizio del potere da parte di alcuni e la lotta per difendersi da parte di chi subisce quel potere. La «prigione» è bellissima, la propria lingua è amata, ma ogni lingua è spietatamente una «prigione» circondata dal resto del mondo. Quindi, si devono imparare altre lingue, e bilinguismo e trilinguismo, di fatto, si impongono come strumento di sfida e di lotta contro ogni Imperialismo di ieri e di oggi. Nello stesso tempo, una lingua di comunicazione che sia il più possibile una koinè è essenziale allo scambio di conoscenza: un equilibrio difficile, per il quale Ngũgĩ combatte «passionately», come dichiara nella sopracitata Introduction a Decolonising the Mind. C’è anche nel suo progetto uno slancio di magnanima utopia, come si legge nelle righe che seguono:

We African writers are bound by our calling to do for our languages what Spencer, Milton and Shakespeare did for English; what Pushkin and Tolstoj did for Russian; indeed what all writers in world history have done for their languages by meeting the challenge of creating a literature in them, which process later opens the languages for philosophy, science, technology and all the other areas of human creative endeavors. But writing in our language per se – although a necessary first step in the correct direction – will not itself bring about the renaissance in African cultures if that literature does not carry the content of our people’s anti-imperialist struggles to liberate their productive forces from foreign control […]. (29-30)

Il passo è molto lungo e genera continui nodi dell’argomentazione, perché alla lotta anti-imperialista culturale, come si legge, si unisce la lezione marxista dei decenni del Novecento in cui Ngũgĩ elabora il suo pensiero e la sua visione, e si auspica quindi la rivolta delle classi lavoratrici e dei contadini contro lo sfruttamento. Se Ngũgĩ, scomparso solo da qualche mese, riapparisse sulla scena del mondo, dovrebbe constatare un velocissimo, grande peggioramento: il concetto di classe è in frantumi, la povertà di molti è aumentata, il «foreign control» è diventato più subdolo e aggressivo di prima, le disuguaglianze più forti, e molto più forte la necessità di resistere.

The Perfect Nine, l’ultimo poema

L’ultima opera creativa di Ngũgĩ a essere pubblicata è un epos poetico, in venticinque sezioni, che racconta l’origine della popolazione keniana dei Gikũyũ. Si sceglie qui di rendergli omaggio con qualche osservazione su questo suo ultimo lavoro.

Il libro esce in Kenya nel 2018 in Gikũyũ, con il titolo Kenda Mũryũru, per i tipi del East African Educational Publisher Ltd. Ngũgĩ si auto-traduce in inglese e il poema esce nel 2020 con il titolo The Perfect Nine presso la storica casa editrice londinese Harvill Secker. Nel 2023 è stato pubblicato in paperback dalla Penguin Random House UK; tutte le citazioni che seguono provengono dalla ristampa di quest’ultima casa editrice.

Prima di affrontare l’epos in sé, è particolarmente importante leggere i paratesti. Nelle note autoriali premesse al testo Ngũgĩ dichiara che il suo lavoro è una «interpretation of the myth» e che, quindi, ha introdotto nel racconto variazioni rispetto alla tradizione. Le variazioni, considerandole pragmaticamente, appaiono molto più vicine alla verità storica di quanto siano i racconti mitici, e sono a loro modo domande: da dove viene il popolo dei Gikũyũ? Come inizia la loro storia? Cosa li unisce? L’epos inizia con un autorevole «I», che non è però, come vedremo, l’unico io narrante, anzi l’intreccio di voci, qualche volta incastonate una dentro l’altra, è uno degli aspetti più accurati e raffinati dell’opera. Questi i versi introduttivi di The Perfect Nine:

I will tell the tale of Gikũyũ and Mũmbi

And their daughters, the Perfect Nine,

Matriarchs of the House of Mũmbi,

Founders of their nine clans,

Progenitors of a nation.

I will tell of their travels, and

The countless hardships they met on the way,

Tremor after tremor raging from the belly of the earth, and

Eruptions breaking the ground around them,

Making the ridges quake, the earth tremble, as

New hills heaved themselves out of the earth, and (3)

[…]

Dirò del racconto di Gikũyũ e di Mũmbi

E delle loro figlie, le Perfette Nove,

Matriarche della Casa di Mũmbi

Fondatrici dei suoi nove clan

Progenitrici di una nazione.

Dirò dei loro viaggi, e

Delle innumerevoli difficoltà trovate sulla via,

Mentre tremore dopo tremore ruggiva il ventre della terra, e

Eruzioni rompevano il terreno intorno a loro,

Scuotevano i crinali, scrollavano la terra, mentre

Nuove colline si alzavano dalla terra, e

[…]

Il narratore dichiara il suo argomento: un uomo, Gikũyũ e una donna, Mũmbi, sono in fuga da catastrofi naturali, eruzioni, terremoti e fenomeni di orogenesi. La descrizione del cataclisma si prolunga per ventinove versi. I due fuggono in cerca di un territorio dove fermarsi e sentirsi al sicuro; si saprà più avanti nel racconto che all’inizio non sono soli, ma con altri fuggitivi. Si capisce subito, quindi, che in The Perfect Nine non è narrata la creazione del mondo, ma una migrazione determinata da grandi mutamenti tettonici; la donna e l’uomo non sono una riproposta degli Eva e Adamo biblici, ma la libera interpretazione di Ngũgĩ di personaggi della mitologia orale Gikũyũ. Al di là della conoscenza delle narrazioni orali popolari, Ngũgĩ si mostra ben al corrente degli studi scientifici circa le grandi migrazioni interne africane del lontanissimo passato, dovute a movimenti e mutamenti della crosta terrestre e conseguente ricerca umana di migliore vivibilità – sull’argomento esiste una bibliografia storica e scientifica internazionale e importante. Del resto, qualcosa degli obiettivi di Ngũgĩ si può desumere dagli Acknowledgments in calce al libro, dove ringrazia il geografo Kamoji Wachira per le molte conversazioni «on the migrations of African peoples» (228).

Il linguaggio di The Perfect Nines non deve ingannare. È un inglese volutamente semplificato, ma ricco di lessico sia elevato sia popolare e di figure retoriche – non solo metafore e similitudini. Ngũgĩ plasma l’inglese da artista, da scrittore che ha studiato la lingua di grandi poeti anglofoni, tra i quali, per nominarne almeno uno, T.S. Eliot, del quale nella terza conferenza di Decolonising the Mind, dove discute The Language of African Fiction, cita i versi della quinta sezione di Burnt Norton, il primo dei Quartets, sulla fatica di trovare le parole che esprimano quello che lo scrittore vuole: «Words strain, / Crack and sometimes break, under the burden, / Under the tension, slip, slide, perish, / Decay with imprecision, will not stay in place, / Will not stay still» (Decolonising the Mind, 74) – e questo riguarda tutte le lingue.

Ngũgĩ impiega l’accattivante eufonia di “tell a tale”, dove invece di “tale” avrebbe potuto usare “myth” o “fable”, ma così ha mantenuto una attraente tonalità popolare. Il verbo “dire” della mia traduzione è suggerito dalla seconda ottava dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto (“Dirò d’Orlando…”). Ma si collega anche alla consuetudine dei cantori del Sahel, gli djeli (solo uno dei nomi dei professionisti dell’oralità, che sono forse più spesso chiamati griot) di iniziare il racconto con “Dirò”, ovviamente ciascuno nella propria lingua.

Subito dopo i primi versi apprendiamo che Gikũyũ e Mũmbi sono monoteisti e vivono intensamente la presenza protettrice della divinità. Dopo aver superato innumerevoli pericoli, sono arrivati a un insieme di alte montagne. La scoperta della neve su una di esse – il Monte Kenya – bianca come il piumaggio dello struzzo e luminosa come la luna, è un momento di liricità, che li porta a ringraziare il «Giver Supreme» per tanta bellezza. Altrettanto fa il narratore, personaggio di sé stesso, proseguendo nelle lodi e affermando con solennità che il «Giver Supreme» ha tanti nomi, ma è uno solo; elenca prima una lista di risonanti nomi africani e poi aggiunge: «The Hebrews call upon Yahweh or Jehovah, and he is the same Giver. / Mohammedans call Him Allah, and he is the same Giver. / God has many names, and they all point to the Giver Supreme.» (15). Non si può non notare che Cristo non compare, e non ricordare che Ngũgĩ, nato in un contesto cristiano, a un certo punto sente di voler uscire dal Cristianesimo.

In questa stessa sezione, segue una quasi rapsodia numerologica sul numero tre e sul numero nove. Non è mai spiegato esplicitamente perché il numero nove, oltre che nel titolo, entri tante e tante volte nell’epos, ma si può ragionevolmente azzardare che sia perché nove mesi sono necessari per costruire l’essere umano, e che tutto il resto proceda da questo.

Gikũyũ e Mũmbi generano nove figlie, tutte bellissime, intelligenti e valorose. Le «matriarche» dei nove clan sono presentate a lungo, una per una, con il loro nome / nomi e grandi lodi della loro bellezza, ma anche con accenni, tra gioco e malizia, delle loro peculiarità caratteriali.

Le nove sorelle sono perfette, ma c’è una decima sorella, l’ultima nata, Warigia, che non è perfetta, ma è cresciuta solo nella parte superiore del corpo e ha gambe tanto fragili e sottosviluppate da non consentirle di reggersi in piedi e camminare. Però, Warigia, diventerà segretamente un insuperabile arciere, le sue gambe, per una specie di magia, si faranno forti e belle, e sarà l’unica figlia che si opporrà al potere del padre, e, nonostante la ribellione, diventerà poi la matriarca del decimo clan dei Gikũyũ. Ritornando alle nove fanciulle perfette, quando giungono, curiosamente tutte insieme, all’età da marito, la fama della loro bellezza attira ben novantanove pretendenti, che vengono da molti paesi africani vicini e lontani – questa è una delle variazioni introdotte da Ngũgĩ nel mito. I pretendenti arrivano tutti insieme e sono accolti con benevolenza e cerimonie rituali. Infine Gikũyũ chiede loro cosa cercano. Ottenuta la risposta, dice loro che saranno le sue figlie a scegliere nove tra novantanove, ma detta anche le sue condizioni: i nove mariti non porteranno le spose nel paese da cui provengono, ma resteranno sotto il Monte Kenya, sposi delle matriarche. Otto pretendenti non accettano la condizione e se ne vanno. Ne restano novantuno ai quali è chiesto di costruire nove abitazioni, «huts», ognuna chiamata con il nome di una delle nove figlie; i pretendenti si divideranno dieci per “hut”, dieci per ogni amata. Il novantunesimo non sceglie – in seguito si saprà perché.

La scelta è una procedura complessa. Gikũyũ chiede o piuttosto impone ai novantuno di compiere un pellegrinaggio sul Monte Kenya insieme alle sue figlie: un viaggio iniziatico che ripete il percorso suo e di Mandi sulla montagna. Devono inoltre trovare la cura per le gambe di Warigia. La condizione fisica di Warigia ricorda, difficile dire se intenzionalmente o no, quella di un altro eroe africano, Soundjata, protagonista dell’epica orale mandinga a lui dedicata. Tramandata oralmente per secoli dagli djeli, storici del loro popolo e narratori, nel Novecento l’epica orale è stata traslata in forma scritta da alcuni studiosi, dei quali il più noto è Djibril Tansir Niane, che ha pubblicato la sua versione in francese, Soundjata ou l’épopée mandingue, nel 1960 per le Éditions Présence Africaine (è tuttora in stampa). Soundjata, figlio del re Maghan. il Bello, il re leone, e di Sogolon, la donna bufalo, futuro imperatore del Regno del Mali, fino a sette anni non riesce a sollevarsi sulle gambe e vive strisciando a terra; ma un giorno, il re suo padre da qualche tempo defunto, per vendicare un’offesa fatta alla madre, si alza eretto e mostra tutta la sua forza. I personaggi principali dell’epopea mandinga hanno una consistenza storica e sono conosciuti con più di un nome; le loro vicende sono intricate e sembrano lontane dal Kenya, ma è innegabile che esista una viva somiglianza tra la gracilità, malfunzione e recupero improvviso delle gambe di Soundjata e di Warigia.

Obbedienti agli ordini di Gikũyũ, tutti insieme, pretendenti e fanciulle – per inciso, in totale castità – partono e affrontano dure fatiche e terribili pericoli. La voce narrante è cambiata, la cronistoria del pellegrinaggio proviene dalla maggiore delle nove sorelle, Wanjirũ. Durante il viaggio alcuni dei pretendenti muoiono per orrendi incidenti, altri abbandonano l’impresa per non correre ulteriori rischi, altri ancora si convincono che le nove sorelle sono streghe e fuggono. Rimangono in trenta (130), e quando raggiungono la montagna sacra, altri ancora se ne vanno per timore del freddo. Quello che arriva sulla vetta bianca, meta del viaggio, è ormai solo un piccolo gruppo che conta anche Kihara, l’uomo che non aveva scelto una delle nove e che è innamorato di Warigia.

Sulla via del ritorno incontrano altri pericoli, rappresentati da Orchi invisibili, vociferanti e letali, che uccidono ancora altri pretendenti. Premesso che l’epos delle Perfect Nine è in toto una narrazione allegorica, gli Orchi sono riuscitissime allegorie dei pericoli che minacciano lo Stato: i fanatismi, l’ignoranza, la fame di potere, l’ingordigia di denaro, la corruzione, la viltà, l’opportunismo, l’inganno. Ngũgĩ aveva già creato Orchi allegorici nel romanzo Mũrogi wa Kagogo uscito nel 2006, e auto-tradotto in inglese con il titolo Wizard of the Crow, pubblicato nel 2007. Gli Orchi, uno per uno, sono momentaneamente vinti, anche quello da cui dipende il risanamento delle gambe di Warigia, e anche quelli che si servono di forme umane illusorie, bianche come il gesso, per adescare gli umani e renderli schiavi. Ma, fa dire Ngũgĩ alla voce narrante, non si deve mai smettere di guardarsi dagli Orchi.

I pretendenti sono ora rimasti nove più uno, il numero necessario di sposi per le dieci figlie. Il decimo sposo, l’innamorato di Warigia dichiara di volerla portare a conoscere i suoi genitori e il suo paese e lei lo segue senza matrimonio e contro il volere del padre. Quello che segue è un breve quasi-trattato di antropologia culturale, o di etnologia su cerimonie matrimoniali e rapporti intra e extra-famigliari, doni, vesti, danze – un racconto condotto da una voce fuori campo molto fiera della propria cultura.

Prima del congedo dal e del mito, la decima figlia Warigia, chiamata anche Wanjũgũ, ritornata sola e prossima a dare alla luce un figlio, riassume davanti all’intera famiglia riunita tutta la sua storia, dalla infanzia senza l’uso delle gambe, all’amore per lo straniero Kihara, alla lotta con il leone che lo ha ucciso, alla nuova vita che ha portato alla comunità. Warigia è il personaggio più difficile da collocare nel contesto creato da Ngũgĩ: menomata ma forte, trasgressiva ma nobile, può indicare chi ha lasciato il proprio paese per un altro luogo del mondo, e al proprio paese ritorna – rimane, comunque, una figura in parte misteriosa.

L’ultima sezione dell’epos è intitolata Epilogue: The Will of Gikũyũ and Mũmbi. Il narratore li fa parlare in prima persona, a lungo, in una tonalità ieratica e sapienziale. Il loro testamento, «will», è duplice ma coordinato, nove versi pronunciati da Gikũyũ e diciotto da Mũmbi. La citazione intera sarebbe troppo lunga, non tanto per motivi di spazio quanto per motivi di diritti. Chi conosca l’interesse e l’ammirazione che Ngũgĩ ha nutrito per T. S. Eliot, trova qui l’impulso etico, la concettualità dei valori umani, e la meditazione sul tempo, sulla durata e sulla continuità, che pervadono i Four Quartets. Trova persino una riconoscibile influenza lessicale e di sonorità del verso, che suggerisce una struttura strumentale e nuova in rapporto alla metrica delle tradizioni che l’hanno preceduta. È molto interessante, perché se i Quartets sono strutturati ognuno come una sonata, i versi pronunciati da Gikũyũ e Mũmbi si possono immaginare ritmati dal suono dei tamburi.

Gikũyũ dice: «Don’t look for me in wicked deeds, / […] / Don’t look for me in senseless violence, / Don’t look for me in hatred, / Don’t look for me in meaningless wars / […] / For my name must not be in the mouth / Of those plotting wicked deeds» (226). Mũmbi dice: «Look for me in the water, / Look for me in the wind / Look for me in the soil, / Look for me in the fire […] / Look for me in the rain / […] / Look for me in the harvest / […]» (226-227). Mũmbi evoca i quattro elementi, acqua, aria, terra, fuoco, che sono fondamentali nei Quartets, ma soprattutto intima: «Look for me in love / […] / Look for me among the oppressed / Look for me among the seekers of Justice / […]» (227).

E conclude: «Look for me among those building the nation in the name of the human» (227), perché quello di Ngũgĩ è e rimane sempre un messaggio politico, o meglio: una idea politica.

Parole chiave : Colonialismo, Kenya, Letteratura africana, Ngũgĩ Wa Thiong’o

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/ngugi-wa-thiongo-e-la-questione-della-lingua-per-chi-scrivere/trackback/

I membri della società civile sollevano importanti criticità nella tutela dei diritti fondamentali dei soggetti migranti minori e vulnerabili

Di Eleonora Ghizzi Gola

Sullo sfondo di una fase cruciale nell’implementazione del Sistema Comune di Asilo (CEAS) a seguito dell’adozione nel giugno del 2024 da parte della Commissione Europea del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, si è svolta il 14 e 15 ottobre 2024 a Malta la Terza Plenaria del Consultative Forum dell’EUAA, l’Agenzia per l’Asilo dell’Unione Europea.

L’EUAA assume un ruolo rilevante nell’implementazione del nuovo pacchetto di riforme legislative, avendo un mandato specifico di supporto della Commissione Europea nonché direttamente degli Stati Membri nell’elaborazione dei piani di attuazione nazionali. A cadenza annuale, EUAA è tenuta altresì ad elaborare il piano di attività del Consultative Forum, un organismo consultivo composto attualmente da 118 organizzazioni della società civile con comprovata esperienza nel settore del diritto d’asilo e dell’accoglienza, operanti a livello locale, regionale, nazionale o sovranazionale. Lai-momo è membro attivo del Consultative Forum e dello specifico Gruppo di Consultazione tematico sulle persone in una situazione di vulnerabilità, che conta ad oggi 62 membri.

I lavori della plenaria sono stati aperti dalla Dott.ssa Ana Ciuban dell’Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali – AMMI, attuale Presidente del Consultative Forum, che ha descritto le attività svolte nel corso dell’anno 2024, riportando un resoconto del proprio primo mandato di attività. Le organizzazioni della società civile sono state coinvolte in specifiche consultazioni in riferimento a documenti prodotti dall’agenzia, sono state invitate a partecipare a sessioni informative e incontri tematici previsti dal piano annuale di attività, nel rispetto del mandato di EUAA di mantenere un canale di stretto dialogo con gli enti maggiormente rappresentativi della società civile nell’ottica dello scambio di informazioni e condivisione delle specifiche competenze di cui sono portatori in materia di diritto d’asilo e accoglienza.

Nella prima sessione della plenaria sono intervenuti i referenti delle diverse unità che compongono l’Agenzia, fornendo un aggiornamento rispetto alla situazione dell’asilo in Unione Europea ed illustrando le attuali attività e azioni implementate dall’EUAA. L’Operational Support Centre dell’Agenzia ha lo scopo di supportare operativamente gli Stati Membri affinché il sistema nazionale di asilo e di accoglienza sia conforme alla normativa europea. Attualmente EUAA ha dislocato circa 1,300 unità di personale in 160 sedi all’interno di quegli 11 Stati Membri individuati come maggiormente bisognosi di supporto, tra cui rientra l’Italia. Sono state altresì presentate le più recenti pubblicazioni in materia di Country of Origin Information (COI) e l’Asylum Report 2024, prima di condividere le incrementate attività dell’agenzia nell’attuale e complessa fase preparatoria all’entrata in vigore del nuovo Sistema Comune Europeo per la gestione della migrazione e l’asilo, che avverrà nel giugno del 2026, a distanza di due anni dall’adozione del piano di attuazione comune varato dalla Commissione Europea.

Un affondo specifico è stato effettuato dal Fundamental Rights Officer (FRO), garante della conformità delle azioni dell’Agenzia con i diritti fondamentali delle persone. Figura istituita nel maggio del 2023 e che è tenuta ad operare in stretto raccordo con il Consultative Forum, i cui membri sono chiamati ad essere consultati nella preparazione, adozione e implementazione del piano strategico di EUAA in materia di diritti fondamentali, così come nella revisione del codice di condotta applicabile agli esperti EUAA facenti parte dei team di supporto del diritto d’asilo.

La seconda giornata, in cui si è svolto l’incontro che ha visto coinvolto un gruppo ristretto di membri del Consultative Forum in relazione alle persone in situazioni di vulnerabilità, è stata introdotta da una presentazione a cura della Commissione Europea focalizzata sull’impatto del Regolamento Screening, uno degli strumenti legislativi adottati nell’ambito del Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo, sui soggetti vulnerabili. Nonostante sia stato sottolineato dalla Commissione Europea come siano previste garanzie procedurali e sostanziali in tutela dei soggetti vulnerabili, la discussione con i membri del Consultative Forum ha sollevato importanti criticità in termini di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti migranti, in particolare dei minori stranieri non accompagnati e delle persone portatrici di quelle vulnerabilità più “nascoste”, quali le vittime della tratta degli esseri umani, a causa del ristretto termine previsto dalla normativa per l’individuazione delle condizioni di vulnerabilità. Inoltre, si teme una compressione dei diritti dei/lle cittadini/e dei Paesi Terzi nell’esercizio del diritto di presentare domanda di asilo e del rispetto del principio di non-refoulement.

I lavori si sono conclusi con la votazione del piano dei lavori del Consultative Forum per l’anno 2025, le cui specifiche tematiche saranno definite nel corso delle prossime consultazioni.

Parole chiave : asilo, EUAA, Immigrazione, politiche europee, Rifugiati

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/la-terza-plenaria-del-consultative-forum-dellagenzia-per-lasilo-dellunione-europea-euaa/trackback/

21 gennaio 2021

Uganda e la sfida della democrazia

Il regime di Museveni in Uganda corrompe e tortura chiunque cerchi di ostacolarlo. Nel 2017 la parlamentare Betty Nambooze, che aveva cercato di bloccare una proposta di legge che avrebbe permesso a Museveni di governare a vita, fu portata dalle forze speciali in una stanza senza telecamera. Ne uscì con due vertebre rotte. Nel 2018 il cantante ugandese Bobi Wine, dopo la sua elezione in parlamento, fu arrestato insieme ad altri suoi colleghi con l’accusa di aver lanciato pietre durante un comizio del presidente. Uscirono dal carcere che dovevano appoggiarsi alle stampelle per camminare. Lo scorso autunno, in piena emergenza sanitaria causata dalla pandemia, 16 persone sono state uccise e altre 65 sono state ferite durante due giorni di violente manifestazioni di protesta in seguito all’ennesimo arresto di Bobi Wine, candidato dell’opposizione per le presidenziali.

Yoweri Museveni, 76 anni, è l’uomo forte dell’Uganda dal 1986. Quest’anno ha vinto il suo sesto mandato nonostante le accuse di irregolarità durante la campagna elettorale del 14 gennaio 2021, ottenendo il 59% dei voti contro Bobi Wine, che ha ottenuto il 35%. Museveni è anche uno dei più stretti collaboratori africani degli Stati Uniti in materia di sicurezza: gli ugandesi hanno prestato servizio militare sotto il comando statunitense in Iraq e in Somalia, e in cambio ogni anno il Paese riceve da Washington miliardi di dollari destinati al sistema sanitario e soprattutto all’efficienza dell’esercito ugandese. Come scrive Helen Epstein, nell’articolo Vietato criticare pubblicato sul numero 1392 / anno 28 dell’Internazionale, si tratta di «una forma moderna di colonialismo, anche se Washington preferisce parlare di “partenariato” (…) Per riempire le tasche di un dittatore, e far sì che i suoi soldati combattano le guerre degli stranieri, è necessario pensare che le vite degli africani siano sacrificabili».

Yoweri Museveni, 76 anni, è l’uomo forte dell’Uganda dal 1986. Quest’anno ha vinto il suo sesto mandato nonostante le accuse di irregolarità durante la campagna elettorale del 14 gennaio 2021, ottenendo il 59% dei voti contro Bobi Wine, che ha ottenuto il 35%. Museveni è anche uno dei più stretti collaboratori africani degli Stati Uniti in materia di sicurezza: gli ugandesi hanno prestato servizio militare sotto il comando statunitense in Iraq e in Somalia, e in cambio ogni anno il Paese riceve da Washington miliardi di dollari destinati al sistema sanitario e soprattutto all’efficienza dell’esercito ugandese. Come scrive Helen Epstein, nell’articolo Vietato criticare pubblicato sul numero 1392 / anno 28 dell’Internazionale, si tratta di «una forma moderna di colonialismo, anche se Washington preferisce parlare di “partenariato” (…) Per riempire le tasche di un dittatore, e far sì che i suoi soldati combattano le guerre degli stranieri, è necessario pensare che le vite degli africani siano sacrificabili».

Attualmente Bobi Wine è agli arresti domiciliari dal giorno del voto presidenziale, ma continua a denunciare il furto elettorale, le intimidazioni e le aggressioni degli alleati al regime. Il suo attivismo poltitico gli è valso il soprannome di “presidente del ghetto” e la sua ascesa ha infiammato i giovani ugandesi, anche tra chi non aveva mai mostrato interesse per la politica. Nei testi delle sue canzoni, un misto di rap e reggae, Bobi Wine parla della disoccupazione giovanile, della povertà delle baraccopoli e della repressione del dissenso. Il cantante, dunque, si inserisce sulla scia dell’azione di protesta di diversi giovani africani che sfidano le vecchie élite al potere e aspirano al rinnovamento sociale e politico. Lo scrittore, drammaturgo e poeta nigeriano Wole Soyinka, premio Nobel per la letteratura, è intervenuto sulle elezioni ugandesi del 14 gennaio, dichiarando che «Bobi Wine, per me in questo momento, rappresenta il volto della democrazia per l’Uganda».

Attualmente Bobi Wine è agli arresti domiciliari dal giorno del voto presidenziale, ma continua a denunciare il furto elettorale, le intimidazioni e le aggressioni degli alleati al regime. Il suo attivismo poltitico gli è valso il soprannome di “presidente del ghetto” e la sua ascesa ha infiammato i giovani ugandesi, anche tra chi non aveva mai mostrato interesse per la politica. Nei testi delle sue canzoni, un misto di rap e reggae, Bobi Wine parla della disoccupazione giovanile, della povertà delle baraccopoli e della repressione del dissenso. Il cantante, dunque, si inserisce sulla scia dell’azione di protesta di diversi giovani africani che sfidano le vecchie élite al potere e aspirano al rinnovamento sociale e politico. Lo scrittore, drammaturgo e poeta nigeriano Wole Soyinka, premio Nobel per la letteratura, è intervenuto sulle elezioni ugandesi del 14 gennaio, dichiarando che «Bobi Wine, per me in questo momento, rappresenta il volto della democrazia per l’Uganda».

Segnaliamo questo documentario interessante pubblicato per DWDocumentary:

https://www.youtube.com/watch?v=9YMu55BN3Ns

Parole chiave : Bobi Wine, elezioni, Museveni, pandemia, Uganda, Wole Soyinka

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/uganda-e-la-sfida-della-democrazia/trackback/

Mentre si sta ancora cercando un accordo sulla regolarizzazione ed emersione dei cittadini stranieri lavoratori in Italia, insieme ad altre organizzazioni e professionisti del settore immigrazione e asilo abbiamo sottoscritto un documento congiunto con una presa di posizione sul tema.

250 persone, rappresentanti della diaspora migrante, ricercatrici/ori dell’immigrazione, giornaliste/i, imprenditrici/ori, esperte/i del diritto del lavoro e dell’immigrazione, membri del sindacato, dell’Università, del mondo cooperativo si sono riunite nel Gruppo di Riflessione su Regolarizzazione e Inclusione (GREI-2.5.0). Siamo di fronte a un’emergenza dalla triplice dimensione: sanitaria, sociale ed economica. Ad esempio, numerosi medici dell’Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e italiani confermano di ricevere giornalmente domande di aiuto da parte di cittadini irregolari che hanno timore a recarsi in ospedale, a meno che non siano costretti a rivolgersi al pronto soccorso.

La regolarizzazione non è un’opzione, ma una necessità – si afferma nel Position Paper del GREI-2.5.0 – e non può essere limitata alle categorie dell’agricoltura e del lavoro domestico, ma anche ad altri settori come l’artigianato e la logistica, che è irragionevole escludere dal processo di emersione. La regolarizzazione non può essere effettuata sulla base di un permesso di pochi mesi, mentre è necessario che anche gli stranieri lavoratori in possesso di un titolo di soggiorno regolare (ad es. per richiesta d’asilo o ricorso) possano ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, accedendo al provvedimento di regolarizzazione.

Il documento propone i termini giuridici che dovrebbero essere applicati, aderendo sostanzialmente alla proposta dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI).

Nell’arco di poche ore, il testo ha raccolto moltissime adesioni di una parte sostanziale della società civile impegnata sul fronte dell’immigrazione.

Leggi il Position Paper completo con firma degli aderenti qui

Leggi il Comunicato Stampa completo qui

Parole chiave : ASGI, GREI-2.5.0, Lavoro

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/la-regolarizzazione-non-e-unopzione-ma-una-necessita-africa-e-mediterraneo-tra-i-promotori-del-gruppo-grei-2-5-0/trackback/

Resilienza è diventata, negli ultimi anni, una parola particolarmente fortunata, che, grazie alla sua forza evocativa e metaforica, risuona negli ambiti più diversi. Termine che trae le sue origini nell’ambito della fisica, dove è usato per descrivere la capacità di un materiale di resistere a un urto assorbendo energia, è poi transitato in diversi ambiti disciplinari: in psicologia, nello studio del trauma e delle sue conseguenze (Cyrulnik 2002; Bonanno et al. 2004; Masten, Cicchetti 2012; Vanistendael, Lecomte 2000), ma anche in urbanistica, spesso in relazione alla sostenibilità ambientale, in sociologia, antropologia, economia…per poi proliferare nel mondo della comunicazione di massa, dal giornalismo ai social.

Questa molteplicità di usi (e abusi) ha sollevato anche molti dubbi sulla sua reale capacità esplicativa: si tratta di un’utile parola-chiave, di uno strumento analitico per meglio comprendere la contemporaneità, o di una semplice moda? Resilienza, insomma, è un termine che rischia di logorarsi, di perdere significato – o anche, in un riflesso uguale e contrario, di diluirsi e allargarsi, fino a significare troppo.

Nella consapevolezza di questa possibile dispersione semantica, e cercando di valorizzare il concetto di resilienza in termini di ricaduta socio-culturale reale, il Dossier di Africa e Mediterraneo in programma vuole affrontare il tema da un punto di vista molto specifico: la stretta connessione tra la costruzione di comunità e territori resilienti e l’inclusione dei cittadini più vulnerabili.

Da un lato, infatti, è assodato che un tessuto sociale coeso potrà resistere meglio di fronte alle emergenze (Colucci, Cottino 2015), e si diffonde la consapevolezza di dovere adottare strategie di community-based disaster risk reduction (CBDRR) (Shaw 2016); d’altro lato bisogna constatare che la maggior parte degli abitanti più vulnerabili rimane esclusa dalle infrastrutture della resilienza, o perché vive in zone disagiate, o a causa di barriere linguistiche o culturali.

Creare comunità resilienti significa allora, necessariamente, creare comunità più eque (si veda anche il progetto “100 resilient Cities”). In quest’ottica, in una società caratterizzata da un multiculturalismo crescente, una comunità resiliente cresce riconoscendo le differenze e valorizzando gli elementi di coesione, sia in tempi di normalità sia in fasi di emergenza (per calamità naturali e/o provocate dagli esseri umani).

Ci interessa quindi ragionare sulla resilienza come competenza della comunità, per costruire le condizioni per affrontare l’emergenza senza escludere nessuno. In questo ambito però la resilienza è da considerare anche come competenza dell’individuo, approccio fondamentale per favorire processi di empowerment, in cui i singoli possano sviluppare una propria linea di azione e reazione rispetto alla catastrofe e alla difficoltà improvvisa, ricostruendo e ripristinando un, seppur precario, orizzonte simbolico (Lecomte 2002; Luthar, Cicchetti, Becker 2000; Manetti et al. 2010).

Le proposte potranno trattare, i seguenti temi, ma non solo, secondo vari approcci disciplinari:

- Gestione delle emergenze in contesti multiculturali;

- Disaster management e disaster preparedness nei conflitti;

- Cambiamenti climatici: emergenze ambientali e multiculturalismo / multilinguismo;

- Costruzione di città resilienti con l’integrazione di cittadini di Paesi terzi: l’attività di prevenzione del rischio coinvolgendo le comunità non native;

- Per una concezione transculturale di resilienza (Ungar 2008): punti di vista delle comunità minoritarie;

- Aspetti normativi e legislativi: quali sono gli ostacoli normativi per una resilienza democratica e inclusiva?

- Approccio di genere alla gestione dell’emergenza, verso la costruzione della resilienza femminile;

- Migranti come individui resilienti: le capacità di resilienza possono essere considerate competenze individuali, di gruppo, di comunità e culturali possedute dai migranti già dal momento in cui decidono di lasciare il loro paese, o sviluppate col tempo, in risposta alle condizioni di vita sfavorevoli.

- Resilienza ed educazione: importanza dell’educazione interculturale per la resilienza di bambini/e, ragazzi/e con background migratorio (Vaccarelli 2016)

Scadenza per l’invio:

Le proposte (400 parole al massimo) dovranno pervenire entro il **25 novembre 2019** agli indirizzi s.federici@africaemediterraneo.it e s.saleri@laimomo.it.

Le proposte saranno esaminate dal comitato di redazione. In caso di accettazione la consegna del contributo, completo di abstract (100 parole, preferibilmente in inglese, ma è possibile inviarlo anche in italiano) e bionota, dovrà avvenire entro il **20 dicembre 2019**.

Africa e Mediterraneo si avvale di peer reviewers. Gli articoli e le proposte potranno essere inviate nelle seguenti lingue: italiano, inglese e francese.

Bibliografia

Ballarin, M. Bignami, et al. (a cura di), Emergenze e intercultura: l’esperienza del sisma in Emilia-Romagna nel 2012, Lai-momo, Sasso Marconi 2014;

G.A. Bonanno, Loss, Trauma, and Human Resilience: Have we Underestimated the Human Capacity to Thrive after Extremely Aversive Events?, in «American Psychologist», vol. 59, n° 1, 2004, pp. 20-28;

Colucci, P. Cottino (a cura di), Resilienza tra Territorio e Comunità. Approcci, strategie, temi e casi, Collana “Quaderni dell’Osservatorio” Fondazione Cariplo, n. 21, Anno 2015;

Cyrulnik, Un Merveilleux malheur, Éditions Odile Jacob, Paris 2002;

Lecomte, Qu’est-ce que la résilience? Question faussement simple. Réponse nécessairement complexe, in «Pratiques Psychologiques (La résilience)», n. 1, Editeur L’Esprit du temps, Le Bouscat 2002;

S.S. Luthar, D. Cicchetti, B. Becker, The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work, in «Child Development», n. 71, 2000, pp. 543–562;

Manetti, A. Zunino, L. Frattini, E. Zini, Processi di resilienza culturale: confronto tra modelli euristici, in B. Mazzara (a cura di), L’incontro interculturale tra difficoltà e potenzialità, Unicopli, Milano 2010, pp. 97-106;

A.S. Masten, D. Cicchetti, Risk and Resilience in Development and Psychopathology: The Legacy of Norman Garmezy, in «Development and Psychopathology», n° 24, 2012 pp. 333-334;

Shaw, Community Based Disaster Risk Reduction, Oxford University Press USA, Oxford 2016;

Ungar, Resilience across Cultures, in «British Journal of Social Work», vol. 38, n° 2, 2008, pp. 218-235;

Vaccarelli, Le prove della vita. Promuovere la resilienza nella relazione educativa, Franco Angeli, Milano 2016;

Vanistendael, I. Lecomte, Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience, Bayard Culture, Paris 2000;

Project “Amare-EU. A multicultural approach to resilience”, www.amareproject.eu/about-the-project/.

Di seguito è possibile leggere e scaricare la call for papers (in italiano e inglese):

English version

Parole chiave : Amare-Eu, resilienza, Rivista Africa e Mediterraneo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/emergenza-comunita-resilienza-e-aperta-la-nuova-call-for-papers-della-rivista-africa-e-mediterraneo/trackback/

21 novembre 2018

Ripensare il partenariato culturale euro-mediterraneo

Johaness Hann, Commissario europeo delle Politiche di Vicinato, in una lettera di invito ai partecipanti alla Conferenza “Rethinking the Euro-Mediterranean cultural partnership” (Tunisi, 16-18 novembre 2018), pubblicata sul sito dell’Unione Europea, scrive che:

«The relationship with our Southern Mediterranean neighbours can only be sustainable if we see eye to eye with each other. […] This is precisaly why I am convinced that it is so important to interweave culture and world politics. In other words: politics needs more culture and culture needs more politics.»

Oggi il Mediterraneo presenta un grado di frammentazione e conflittualità elevato, inoltre l’Europa è stata scossa da una grave crisi economica e si trova ora ad affrontare nuove sfide interne ed esterne, tra le quali l’instabilità del vicinato meridionale costituisce una delle principali criticità. Appare quindi urgente interrogarsi su quali strumenti l’Unione europea possa predisporre per rendere la sua azione esterna più adeguata a uno scenario mediterraneo in continua evoluzione. In tutto ciò, lo sguardo sulla produzione culturale passata e contemporanea può essere un supporto fondamentale. Questa conferenza, che si è svolta alla Cité de la Culture di Tunisi, ha offerto un’occasione di confronto internazionale per affrontare le problematiche culturali, socio-economiche e politiche che interessano l’area del Mediterraneo. È stata sottolineata l’importanza del rafforzamento della cooperazione euro-mediterranea attraverso il nesso costante di politica e cultura: la cultura è un terreno privilegiato per sviluppare i valori del dialogo, della ricchezza e dell’integrazione, e la prassi politica si nutre di una cultura che si fa critica, ispirando l’azione e suggerendo idee e modelli. La conferenza è stata così una piattaforma in cui i diversi ospiti e interlocutori della regione e dell’UE, provenienti da diversi settori, da quello politico ed economico a quello accademico, artistico e mediatico, si sono ritrovati per scambiare opinioni, discutere idee e coordinarsi per creare proficue reti di collaborazioni. Il programma della conferenza si è svolto in tre giornate e ha affrontato temi diversi riguardanti la geografia e il patrimonio culturale, il ruolo dell’arte e degli artisti nella società mediterranea, il ruolo delle donne come motore del cambiamento, la mobilità giovanile e l’imprenditoria. Il Mediterraneo è fra le aree geopoliticamente meno integrate a livello mondiale, per questo occorre con urgenza cogliere ogni opportunità di crescita comune.

Per maggiori informazioni: www.euneighbours.eu

Parole chiave : Cité de la Culture, euro-mediterraneo, Johannes Hann, Tunisi

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/ripensare-il-partenariato-culturale-euro-mediterraneo/trackback/

29 dicembre 2017

Liberia: la democrazia mette radici

Parole chiave : Ellen Johnson Sirleaf, Liberia; George Weah; democrazia

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/liberia-la-democrazia-mette-radici/trackback/

06 ottobre 2017

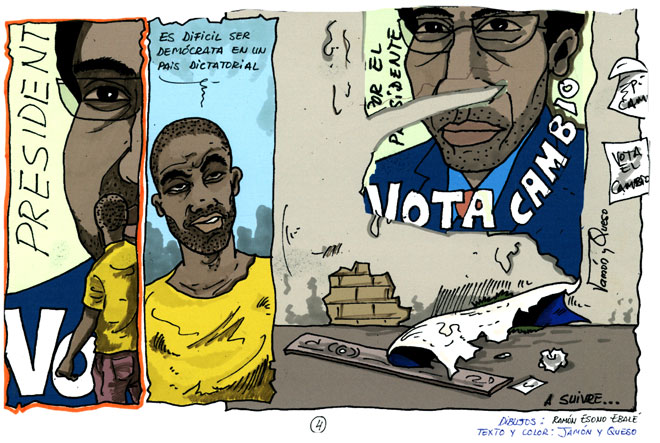

Il fumettista Ramón Nsé Esono Ebalé arrestato a Malabo

La repressione e la censura colpiscono ancora una volta chi usa la propria arte e creatività per denunciare ingiustizie e disuguaglianze.

Ramón Nsé Esono Ebalé, conosciuto come Jamón y Queso, è stato arrestato a Malabo, capitale della Guinea Equatoriale, suo Paese d’origine, nel quale era di ritorno per il rinnovo del passaporto. Attualmente infatti vive a El Salvador, dopo anni di permanenza in Paraguay. Le autorità nazionali lo hanno prelevato in un ristorante la sera del 16 settembre, e da allora Ramón è rinchiuso nel tristemente noto carcere di Black Beach.

Artista, fumettista e attivista per i diritti umani, coraggioso nel denunciare i crimini del regime guineiano, le opere di Esono sono state esposte in vari Paesi africani e non.

Bersaglio principale della sua satira pungente è Teodoro Obiang Nguema, il presidente più longevo di tutta l’Africa, che dal colpo di stato del 1979 esercita un dominio dittatoriale in Guinea Equatoriale. Corruzione, povertà e ingiustizia sociale dominano nel piccolo Paese, mentre i membri del governo hanno accumulato fortune personali sui giacimenti minerari e di petrolio di cui il territorio è ricco.

L’ultima opera di Ramón, La Pesadilla de Obi (“L’incubo di Obi”), è una graphic novel incentrata su un personaggio ispirato a Nguema. Proprio quest’opera sarebbe stata oggetto di accusa durante l’interrogatorio seguito all’arresto del fumettista, “colpevole” di diffamazione e calunnia nei confronti del presidente.

Noi di Africa e Mediterraneo abbiamo conosciuto di persona Ramón, in occasione della premiazione di Africa Comics 2005-2006, per il quale è stato vincitore del Primo premio ex aequo, con il fumetto Votez… encore et encore, che si concludeva con un’amara constatazione: “Es difícil ser demócrata en un país dictatorial”. Con orgoglio possiamo annoverare la sua opera nel nostro catalogo, e denunciamo con forza l’ingiustizia di cui è vittima, a causa del coraggio del suo impegno di artista e di uomo.

Tutu Alicante, presidente di EG Justice, ONG che monitora la situazione dei diritti umani in Guinea Equatoriale, ha dichiarato a tal proposito che “il governo della Guinea Equatoriale ha ancora una volta dimostrato la sua ostilità verso ogni forma di espressione critica che sfugga alla sua censura opprimente”.

Africa e Mediterraneo e Lai-momo esprimono vicinanza agli amici e alla famiglia di Ramón e aderiscono alla petizione che ne chiede a gran voce la liberazione.

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-fumettista-ramon-nse-esono-ebale-arrestato-a-malabo/trackback/

15 dicembre 2016

RAPPORTO IMMIGRAZIONE E IMPRENDITORIA 2016

Il “fare impresa” da parte di migranti residenti in Italia continua a espandersi, nonostante gli ostacoli sempre più numerosi e complessi che i lavoratori di origine straniera devono affrontare. Il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2016 curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS e realizzato in un’edizione bilingue, illustra questo fenomeno complesso attraverso un’analisi organica dell’iniziativa imprenditoriale immigrata, imperniata su vari aspetti, con un ampio supporto di dati statistici: il contesto internazionale; i principali settori di attività; il ruolo nella crisi economica; la distribuzione territoriale delle imprese; le difficoltà riscontrate nell’accesso alle informazioni necessarie e nel soddisfare i requisiti economici e amministrativi previsti dalle procedure, che spesso presuppongono strutturati percorsi di inserimento. I dati descrivono uno scenario sociale di crescente importanza, in cui si ritrovano e si trasformano le esigenze occupazionali e di promozione socio-economica dei lavoratori immigrati, le quali, se adeguatamente valorizzate e sostenute, possono innescare interessanti processi di sviluppo per l’intero sistema economico-produttivo nazionale ed internazionale. La consolidata collaborazione di IDOS con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e con MoneyGram, infatti, si inserisce in questo specifico percorso di supporto e di attenzione all’universo della piccola e media imprenditoria immigrata, segnalandone e valorizzandone le eccellenze in un’ottica comunitaria.

Il “fare impresa” da parte di migranti residenti in Italia continua a espandersi, nonostante gli ostacoli sempre più numerosi e complessi che i lavoratori di origine straniera devono affrontare. Il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2016 curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS e realizzato in un’edizione bilingue, illustra questo fenomeno complesso attraverso un’analisi organica dell’iniziativa imprenditoriale immigrata, imperniata su vari aspetti, con un ampio supporto di dati statistici: il contesto internazionale; i principali settori di attività; il ruolo nella crisi economica; la distribuzione territoriale delle imprese; le difficoltà riscontrate nell’accesso alle informazioni necessarie e nel soddisfare i requisiti economici e amministrativi previsti dalle procedure, che spesso presuppongono strutturati percorsi di inserimento. I dati descrivono uno scenario sociale di crescente importanza, in cui si ritrovano e si trasformano le esigenze occupazionali e di promozione socio-economica dei lavoratori immigrati, le quali, se adeguatamente valorizzate e sostenute, possono innescare interessanti processi di sviluppo per l’intero sistema economico-produttivo nazionale ed internazionale. La consolidata collaborazione di IDOS con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e con MoneyGram, infatti, si inserisce in questo specifico percorso di supporto e di attenzione all’universo della piccola e media imprenditoria immigrata, segnalandone e valorizzandone le eccellenze in un’ottica comunitaria.

Per visualizzare in sintesi il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria clicca qui: scheda-rapporto-imprenditoria-2016

Parole chiave : AIDOS, Immigrazione, Imprenditoria

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/rapporto-immigrazione-e-imprenditoria-2016/trackback/

30 novembre 2016

Rajkamal Kahlon. Tra antropologia e violenza politica.

Vetruvian Man, or how I learned

to love the bomb (2013)

Il 23 novembre la Fondazione Boghossian, in collaborazione con il Goethe-Institut Brüssel, ha svolto una conferenza a Villa Empain, Centre of art and dialogue between the culture of the East and the West a Bruxelles, e si è intitolata When you’re the Indian in a country of John Waynes’. Si è approfondito il tema della criminalizzazione e della violenza sulle alterità, ed era presente l’artista americana Rajkamal Kahlon con i suoi lavori artistici, tra cui il ritratto, riportato sopra, de “Vetruvian Man, or how I learned to love the bomb”, che muove tra antropologia e violenza politica propria del terrorismo. Basandosi su un continuo lavoro di studio e ricerca negli archivi coloniali istituzionali, Kahlon riflette sulle attuali forme di rappresentazione, e ci offre corpi di nativi moderni, soggetti quindi non europei, primitivi e barbari, armati di bombe ed ordigni esplosivi letali. Attraverso l’umorismo ed un’estetica critica, Kahlon racconta il razzismo intrinseco a queste immagini, che sono proprie dei regimi del potere, che seminano la violenza politica e sociale con rappresentazioni distorte dell’alterità. L’atto della visione cambia, però, a livello concettuale quando le icone di questi soggetti muti e passivi sono estrapolati e liberati dal racconto terroristico: ne deriva un processo di resistenza poetica a una storia di discriminazione e repressione.