Dossier 102/103: Eredità culturali panafricane – storie, pratiche e futuro dei congressi

È in uscita il numero 102/103 di Africa e Mediterraneo, dedicato al tema dei congressi panafricani e curato da Justin R. Thompson e Janine G. Dieudji, fondatori del collettivo artistico Black History Month Firenze e di The Recovery Plan, spazio espositivo e di ricerca sulle culture afrodiscendenti. Il dossier esplora i diversi percorsi attraverso cui il pensiero panafricano ha preso forma, diffondendosi grazie a congressi storici, manifestazioni artistiche, festival internazionali e pratiche educative.

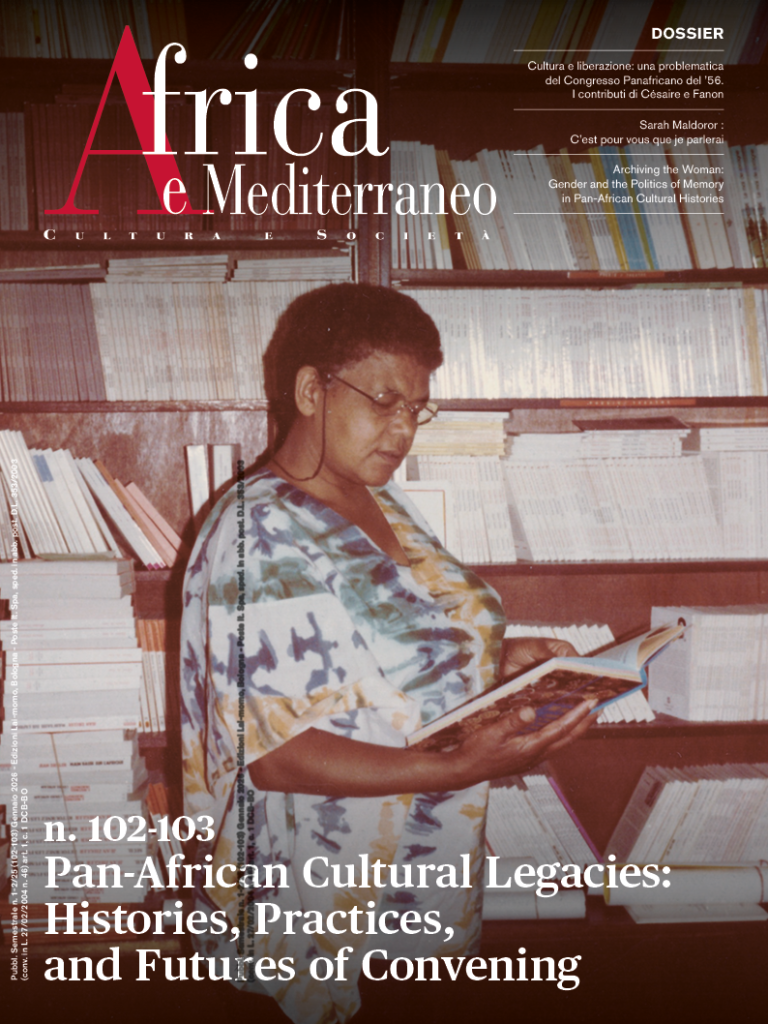

Sarah Maldoror at the Présence Africaine library, Paris.

Sarah Maldoror at the Présence Africaine library, Paris.

© Clarisse Zimra Images courtesy of Association Friends of Sarah Maldoror & Mário de Andrade.

I contributi raccolti seguono un percorso alternativo a quello della storiografia ufficiale, scegliendo di dare spazio a voci ed eventi che, pur fondativi, restano ai margini del canone ufficiale di questo movimento politico e culturale. Come si legge nell’editoriale, alla storia consegnata ai manifesti politici e ai discorsi di indipendenza se ne affianca un’altra, più frammentaria, fatta di incontri, dialoghi, scambi informali e pratiche collettive, da cui sono emerse le diverse, e a volte divergenti, traiettorie culturali e politiche di un movimento che ha abbracciato le comunità africane e afrodiasporiche del mondo. Dai Congressi degli Scrittori e Artisti Neri tenutisi a Parigi (1956) e Roma (1959), alle scuole postcoloniali e ai festival di massa, queste occasioni di aggregazione hanno dato vita a vere e proprie infrastrutture culturali, spazi di sperimentazione e reti transnazionali che oggi sopravvivono e si rinnovano.

Significativi sono i contributi che affrontano le lacune dell’archivio, la marginalizzazione del lavoro femminile e le prospettive femministe e womaniste. Qui trovano dovuto spazio e visibilità gli sforzi di personalità come Efua Sutherland, Miriam Makeba, Nike Davies-Okundaye e Sara Maldoror, a cui è dedicato un approfondimento artistico ispirato alla mostra organizzata presso The Recovery Plan. Le attività teatrali, musicali, artistiche e il lavoro di comunità portato avanti da queste donne sostengono le infrastrutture culturali del pensiero politico e della pratica panafricanista. Cinema, poesia e pedagogia sono esplorati come forme alternative di trasmissione storica, capaci di produrre esperienze sensoriali e affettive che superano il documento scritto.

Attraverso analisi storiche, politiche e artistiche, il dossier “Eredità culturali panafricane – storie, pratiche e futuro dei congressi” propone una riflessione sul valore dell’incontro collettivo come laboratorio di solidarietà, memoria e speranza e del lavoro culturale come momento di costruzione del futuro da cui scaturiscono immaginari e pratiche innovative.

Parole chiave : black history month Firenze, Congressi storici panafricani, dossier 102-103, Eredità culturali panafricane, The Recovery Plan

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-numero-102-103-di-africa-e-mediterraneo-eredita-culturali-panafricane-storie-pratiche-e-futuro-dei-congressi/trackback/

La call for papers del n. 102-103 di Africa e Mediterraneo è dedicata al tema “Eredità culturali panafricane: storie, pratiche e futuro dei congressi”, in collaborazione con The Recovery Plan, spazio espositivo, biblioteca e centro di ricerca per il dialogo e lo scambio transnazionale sulle culture afrodiscendenti.

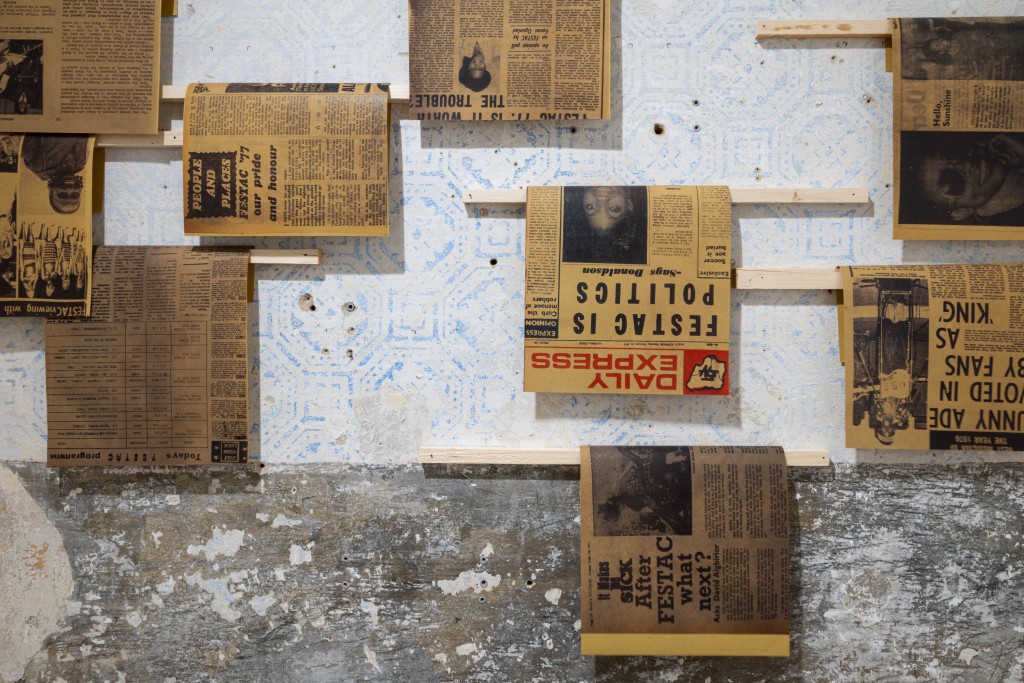

I congressi storici panafricani tra passato e presente

Africa e Mediterraneo apre la call for papers del dossier 102-103, realizzato in collaborazione con The Recovery Plan, spazio espositivo, biblioteca e centro di ricerca per il dialogo e lo scambio transnazionale sulle culture afrodiscendenti con sede a Firenze, all’interno del campus della Santa Reparata International School of Art (SRISA). Il dossier raccoglierà contributi sul ruolo della cultura nella solidarietà panafricana, dai congressi storici degli anni ’50 alle assemblee e incontri successivi, come il FESMAN di Dakar e il FESTAC ’77 di Lagos. Quali riflessioni sui modelli di sviluppo culturale transnazionale sono emersi da quegli eventi? Esistono oggi iniziative che utilizzano la cultura per far incontrare artisti e pensatori della diaspora e in che modo questi eventi contemporanei si relazionano con quelli del passato?

Il Primo e il Secondo Congresso degli Scrittori e Artisti Neri tra passato e presente

La rivista sollecita l’invio di proposte sugli importanti festival culturali panafricani tenutisi negli anni 50, 60 e 70, sulle loro narrazioni transnazionali e archivi, ma anche sulla loro eredità e attualità negli spazi e collettivi artistici che portano avanti, oggi, le pratiche panafricane di incontro e scambio culturale. La scadenza per l’invio delle proposte è il 31 ottobre 2025; in allegato il call for papers in italiano e inglese.

Call for papers italiano del numero 102-103 di Africa e Mediterraneo:

Aem_101_102_Call_for_papers ITA

Call for papers inglese del numero 102-103 di Africa e Mediterraneo:

Aem_101_102_Call_for_papers ENG

Foto: Theophilus Imani, There is Truth in the Shadow presso The Recovery Plan foto di Bradly Dever Treadaway

Parole chiave : Call for papers, Congressi storici panafricani, dossier 102-103, Eredità culturali panafricane, FESMAN

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/storie-pratiche-e-futuro-dei-congressi-panafricani-la-nuova-call-for-papers-di-aem/trackback/

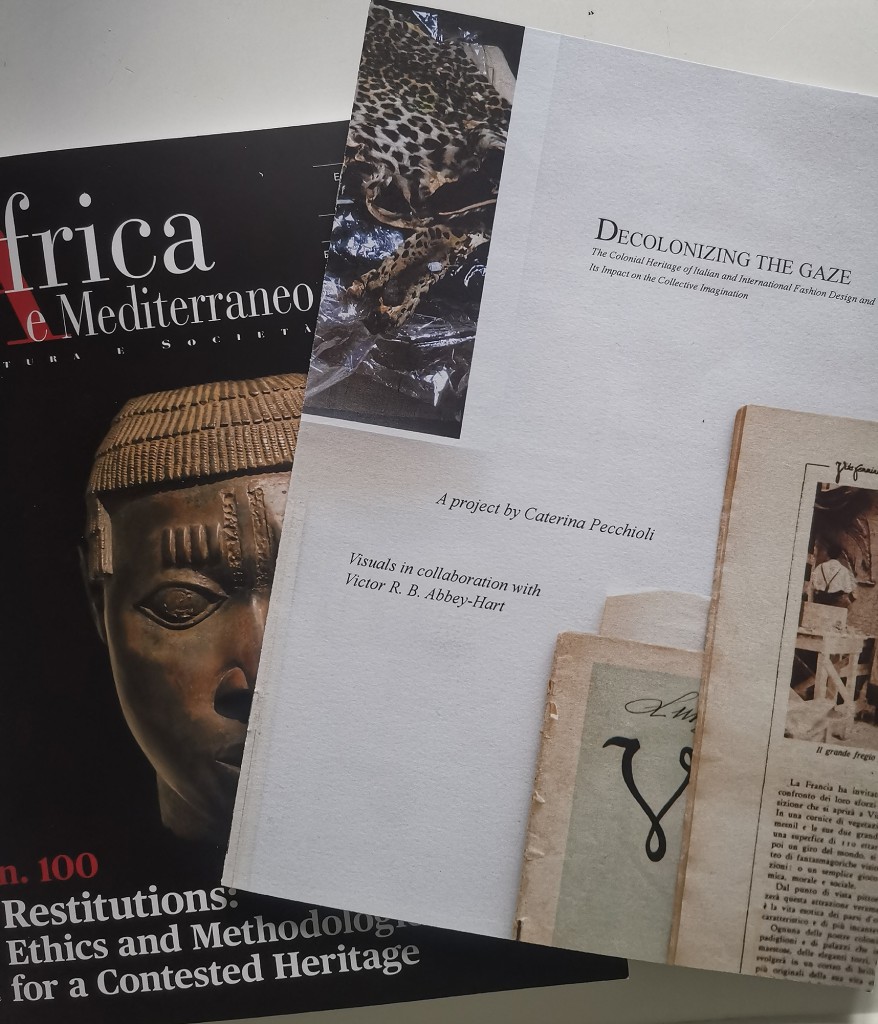

Giovedì 18 settembre la piattaforma di arte contemporanea Framer Framed di Amsterdam ospiterà Decolonizing the Gaze: The Colonial Heritage of Italian and International Fashion Design and its Impact on the Collective Imagination, una tavola rotonda che prende le mosse dalla ricerca dell’artista visiva Caterina Pecchioli sull’immaginario della moda coloniale in Italia e Olanda. L’evento presenta lo studio degli oggetti di moda che Pecchioli ha visionato nei depositi dell’Ex Museo Coloniale di Roma, oggi Museo delle Civiltà (MUCIV), e del Wereldmuseum di Amsterdam, riflettendo sulle continuità e le rotture che legano il passato al presente in due contesti post-coloniali molto diversi. Si tratta di uno studio partecipativo che ha coinvolto attivamente designer e artisti con background coloniale in una riflessione collettiva sulle eredità del colonialismo, sulla agency coloniale, la sostenibilità e il significato politico del design.

Il prisma della moda, intesa sia come reparto produttivo che come campo semiotico che plasma la narrazione e la memoria, rivela una storia di diseguaglianze e interdipendenze tra Nord e Sud del mondo che attraversano lo spazio materiale dei corpi e quello immateriale del immaginario. La tavola rotonda conclude un biennio di scambi e incontri finalizzato a decentrare la prospettiva eurocentrica della moda contemporanea.

All’evento, moderato da Alessandra Saviotti, prenderanno parte, oltre all’artista, la stilista Linnemore Nefdt, Enrica Picarelli, direttrice editoriale di Africa e Mediterraneo, studiosa di moda africana, e Alessandra Vaccari, professoressa presso l’IUAV di Venezia e autrice di saggi sulla moda coloniale italiana.

Venerdì 19 all’Open Studio allestito presso la Thami Mnyele Foundation ad Amsterdam sarà possibile visionare l’output artistico del progetto che include le tavole pubblicate su Africa e Mediterraneo, alcune delle quali realizzate in collaborazione con il designer R.V. Abbey-Hart.

Il progetto ha beneficiato del sostegno dell’Italian Council con la collaborazione di Thami Mnyele Foundation, CBK Zuidoost, Framer Framed e di numerosi partner culturali tra cui Africa e Mediterraneo. Quest’ultima ha pubblicato una restituzione visiva approfondita del lavoro di Pecchioli nel numero 100 – Restitutions: Ethics and Methodologies for a Contested Heritage, curato da Lucrezia Cippitelli e Donatien Dibwe dia Mwembu – dedicato al tema della restituzione e della decolonizzazione dei musei che presenta una ricca sezione sul caso italiano e in particolare sulla controversa storia dell’Ex Museo Coloniale. Gli abiti, i tessuti e gli accessori raccolti nel collage di immagini realizzato da Pecchioli e dai designer che hanno partecipato a Decolonizing the Gaze non rivelano solo la vastità del saccheggio coloniale, ma anche e soprattutto le modalità non lineari attraverso cui le narrazioni e le identità culturali sono sopravvissute e si sono trasformate nel tempo.

Sarà possibile visionare l’output artistico del progetto che include le tavole pubblicate su Africa e Mediterraneo e quelle realizzate dal designer R.V. Abbey-Hart, venerdì 19 all’Open Studio allestito presso la Thami Mnyele Foundation.

Parole chiave : Arte, Caterina Pecchioli, Decolonizing the Gaze, dossier numero 100

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/ad-amsterdam-il-progetto-artistico-decolonizing-the-gaze-di-caterina-pecchioli/trackback/

È disponibile il numero 101 di Africa e Mediterraneo intitolato “Memorie della migrazione, biografie femminili, materialità”, curato dalle direttrici Sandra Federici ed Enrica Picarelli.

Il dossier affronta la migrazione partendo dal movimento degli oggetti che accompagnano le persone. Si sofferma in particolare sugli “oggetti della memoria”: quei beni personali che suscitano ricordi deliberati o involontari della terra di origine, della cultura domestica, delle relazioni famigliari e sociali e del vissuto del passato precedente alla migrazione.

Questi oggetti si muovono con le persone, a volte anche di più, creano paesaggi affettivi e reti di relazioni, custodiscono mondi interiori, riproducendo identità in divenire e negoziando i termini dell’appartenenza in condizioni di spaesamento e dislocazione. Essi preservano la genealogia e rendono tangibile l’esperienza della migrazione e la coscienza della diaspora. Si fanno simbolo e catalizzatore di significati culturali, di memoria identitaria, di storia, ma anche di aspettative per il domani. Questo universo materiale e le sue pratiche culturali offrono un punto di osservazione sui processi di deterritorializzazione e ri-territorializzazione del nostro mondo, aiutandoci a comprendere meglio uno scenario in cui le società sembrano contemporaneamente “liquefarsi” e irrigidirsi sull’asse di “differenze” identitarie percepite come sempre più esclusive e inconciliabili.

Questi oggetti si muovono con le persone, a volte anche di più, creano paesaggi affettivi e reti di relazioni, custodiscono mondi interiori, riproducendo identità in divenire e negoziando i termini dell’appartenenza in condizioni di spaesamento e dislocazione. Essi preservano la genealogia e rendono tangibile l’esperienza della migrazione e la coscienza della diaspora. Si fanno simbolo e catalizzatore di significati culturali, di memoria identitaria, di storia, ma anche di aspettative per il domani. Questo universo materiale e le sue pratiche culturali offrono un punto di osservazione sui processi di deterritorializzazione e ri-territorializzazione del nostro mondo, aiutandoci a comprendere meglio uno scenario in cui le società sembrano contemporaneamente “liquefarsi” e irrigidirsi sull’asse di “differenze” identitarie percepite come sempre più esclusive e inconciliabili.

Al mito degli anni ’90 del Novecento che immaginava un pianeta globalizzato, popolato da individui dotati di “cittadinanza flessibile”, si è sostituita la visione tossica e “territorializzata” di stati-nazione blindati dove la mobilità si configura sempre più come un privilegio anziché un diritto. Questa visione si traduce in un pensiero dell’esclusione supportato da politiche che, oltre a respingere fisicamente le persone migranti, ne espropriano e sopprimono la voce e, in particolare nel caso italiano, impostano normative e prassi del soggiorno secondo una modalità che rende l’effettivo esercizio dei diritti, primo fra tutti quello alla cittadinanza, un ostacolo costante. Ciononostante le persone – e in alcuni casi interi popoli – si spostano, sperimentando nuove forme di mobilità che plasmano la Storia e rendono i migranti i primi protagonisti degli stravolgimenti geopolitici di questi anni.

I contributi esaminano il ruolo degli oggetti della memoria nella letteratura, nell’antropologia sociale e nell’arte, sia quella esposta nei musei che quella prodotta dai migranti nel corso di percorsi di superamento del trauma.

Il numero è acquistabile sul sito di edizioni Lai-momo a questo link:

https://www.laimomo.it/prodotto/memorie-della-migrazione-biografie-femminili-materialita/

Parole chiave : Donne Migranti, Migrazioni, Rivista Africa e Mediterraneo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/gli-oggetti-raccontano-la-migrazione-al-femminile-il-nuovo-numero-di-africa-e-mediterraneo/trackback/

Se le relazioni culturali asimmetriche proprie del colonialismo hanno portato al saccheggio di oggetti culturali, come abbiamo costruito i dispositivi coloniali? In che modo essi agiscono ancora oggi? In che modo dobbiamo decostruire il nostro sguardo per denaturalizzarli e denaturalizzarne l’impatto sulle nostre società contemporanee? In che modo è possibile riparare? Queste sono alcune delle domande che pongono Lucrezia Cippitelli e Donatien Dibwe dia Mwembu, curatori del dossier numero 100 di Africa e Mediterraneo dedicato alla questione restituzioni.

Impugnato dai paesi africani fin dalle lotte di indipendenza degli anni 50 e 60, poi oggetto di convenzioni UNESCO e UNIDROIT ad hoc (rispettivamente del 1970 e 1995), questo tema è diventato di grande attualità perché le istituzioni occidentali, in possesso di oggetti che non hanno provenienza chiara e che testimoniano una storia oggi difficile da salvaguardare, hanno mostrato un disagio e un bisogno di liberarsi della pesante eredità coloniale e affrancarsi dalla definizione di “ultimi baluardi del colonialismo”.

Il dibattito sulla restituzione, sulle ricostituzioni, sul riparare, attraverso la riappropriazione dei valori culturali, permette di ricollegare il passato precoloniale, consapevolmente sepolto e dimenticato, a un presente postcoloniale amputato. Cosa viene restituito? Qual è il valore degli oggetti culturali restituiti alle comunità di origine? Queste domande sono l’humus di un dibattito che dovrebbe essere speculare a quello delle società occidentali e interno al continente africano cosiddetto moderno, tra i membri delle comunità di origine, per creare uno spazio di dialogo e di sensibilizzazione sull’importanza dei valori culturali africani in generale e sul loro mantenimento e conservazione. Ripristinare tutti i valori tradizionali distrutti sembra essere la risposta alle domande: “Qual è il futuro delle nostre lingue madri, soprattutto all’interno delle famiglie intellettuali? Come manteniamo i nostri cimiteri? Come conserviamo i nostri documenti d’archivio?”

Il dossier raccoglie contributi in italiano, inglese e francese di studiosi, esperti e attivisti che trattano casi puntuali, come quelli dell’Etiopia, del Kenya e della Nigeria, e questioni più ampie. La sezione sull’Italia, che include due articoli sull’ex Museo Coloniale, oggi Museo delle Civiltà di Roma, evidenzia i limiti del dibattito e delle iniziative sulla restituzione nel nostro paese.

Al dossier è allegata come inserto la fanzine del progetto “Decolonizing the Gaze” di Caterina Pecchioli, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (2022). Una riflessione aperta sul legame tra identità, moda e colonialismo a partire dall’osservazione di oggetti di abbigliamento, tessuti e accessori del periodo coloniale custoditi presso archivi e istituzioni museali italiani e olandesi.

Tutte le info sul numero e per l’acquisto qui: https://www.africaemediterraneo.it/it/la-rivista/

Parole chiave : Caterina Pecchioli, Colonialismo, Decolonizing the Gaze, dossier 100, restituzione, Rivista Africa e Mediterraneo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-numero-100-di-africa-e-mediterraneo-metodologie-ed-etica-della-restituzione/trackback/

Africa e Mediterraneo lancia il nuovo invito per la presentazione di articoli scientifici e divulgativi per il numero 101. Il dossier sarà dedicato al tema delle memorie femminili migranti con focus specifico sul ruolo degli oggetti materiali nel custodire e creare la narrazione dello spaesamento e della mobilità.

È questo già caro ad artiste e autrici letterarie e oggetto di numerosi studi scientifici; la rivista intende dare spazio soprattutto alle storie africane e della diaspora che ancora non hanno trovato eco e che tuttavia esistono e resistono ai margini e nelle pieghe delle storie ufficiali di nazioni, paesi e comunità nazionali e transnazionali.

L’obiettivo è raccogliere testimonianze che invitino a pensare gli oggetti (beni personali, souvenir, cimeli di famiglia, ma anche vestiti e oggetti funzionali più comuni) come vettori – spesso unici – di esperienze inespresse e archivi imperfetti di narrazioni polisemiche, ma anche come catalizzatori di nuove forme narrative che ragionano creativamente sull’intersezione tra mobilità, razzializzazione e identità di genere.

È per questo che Africa e Mediterraneo invita caldamente anche artiste e artisti a sottoporre il proprio punto di vista sui temi della memoria materiale e delle biografie migranti. La scadenza per l’invio delle proposte è il 15 settembre 2024.

Scopri la call for papers:

Parole chiave : Call for papers, Donne, numero 101, oggetti, Rivista Africa e Mediterraneo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/call-for-papers-di-aem-n-101-oggetti-e-memorie-femminili-della-migrazione/trackback/

03 maggio 2024

Sostieni la rivista Africa e Mediterraneo con il tuo 5×1000!

Dal 1992, con Africa e Mediterraneo diamo spazio alla conoscenza della cultura dei paesi africani, alla creatività del continente in ambito artistico, letterario, teatrale, della moda, e non solo…

In questo periodo di crisi globale e transizione, teniamo aperto questo canale di dialogo con ricercatori e ricercatrici internazionali per approfondire temi fondamentali come lo sviluppo sostenibile, l’incontro tra culture, l’esclusione sociale, il razzismo.

Le opere di artisti e artiste del continente o afrodiscendenti, che la rivista studia e valorizza da 30 anni, sono per noi uno strumento fondamentale per capire la complessità di un presente che ha radici nel colonialismo. Per sostenere la libertà e la democrazia oggi tanto in crisi, è fondamentale diffondere ricerche serie e controllate da revisione anonima su temi a cui purtroppo si dà pochissimo spazio.

È per questo che la cooperativa Lai-momo nel 1995 ha scelto coraggiosamente di portare avanti la rivista Africa e Mediterraneo e quest’anno arriva al grande traguardo del numero 100.

Chiediamo a tutti e tutte di dare un sostegno a questo impegno di approfondimento e resistenza culturale donando il 5×1000 alla cooperativa sociale Lai-momo.

Come destinare il tuo 5×1000 a Coop. Lai-momo:

Nel tuo modello per la dichiarazione dei redditi (CU, 730 o UNICO) scrivi il codice fiscale 04253920377

Parole chiave : 5x1000, Africa e Mediterraneo, afrodiscendenti, Cooperativa Lai-momo, Rivista Africa e Mediterraneo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/sostieni-la-rivista-africa-e-mediterraneo-con-il-tuo-5x1000/trackback/

13 febbraio 2024

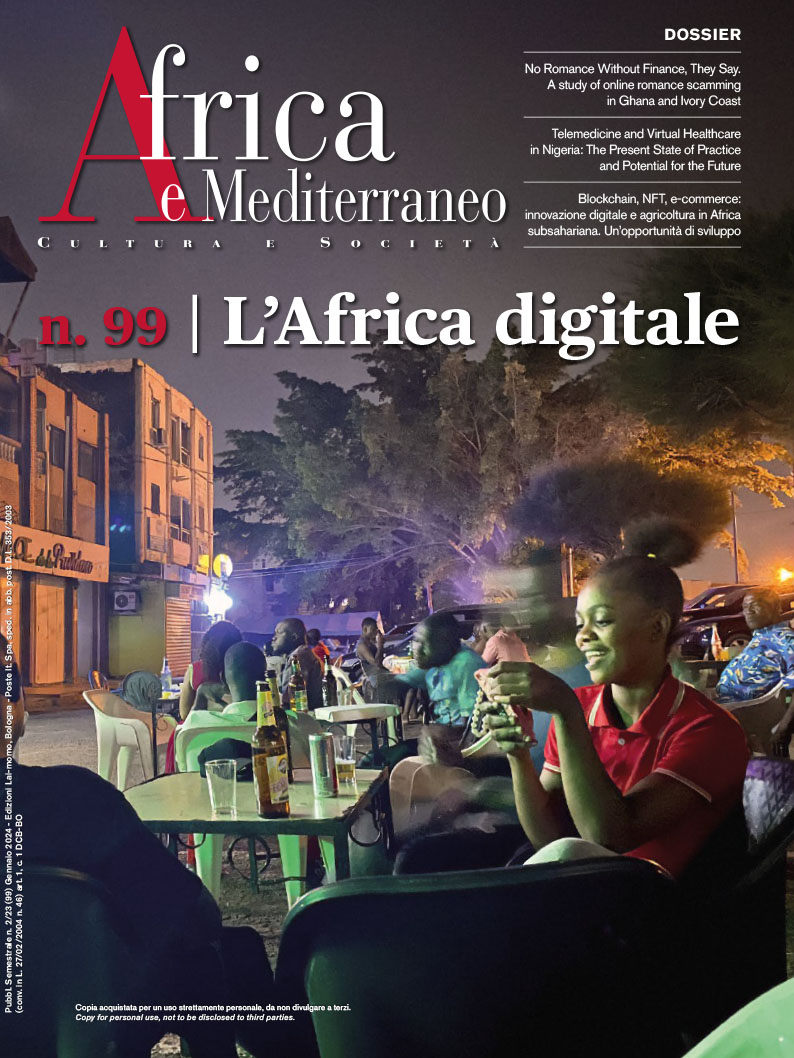

La svolta digitale in Africa

L’Africa digitale è il tema del nuovo numero di Africa e Mediterraneo curato dal Prof. Piergiorgio degli Esposti e dalla direttrice editoriale Enrica Picarelli. Gli ultimi studi mostrano che la digitalizzazione avanza ovunque in Africa con percentuali diverse a seconda delle aree geografiche e coesistendo con un uso ancora diffuso di strumenti e tecnologie analogici. È uno scenario caratterizzato da grandi disomogeneità nel grado di penetrazione delle infrastrutture e dell’alfabetizzazione digitale che riflettono un gap sia tra macroaree sia tra centri urbani, periferie e campagne, ma anche una certa reticenza dei governi e di alcune istituzioni a guidare la transizione. Questo contribuisce a configurare una situazione più volatile rispetto a quella del nord globale, lungo la quale si muovono soprattutto attori privati.

Che siano imprenditori, utenti individuali o piccole e medie istituzioni, come start-up, organizzazioni, e comunità, i protagonisti della rivoluzione digitale africana sono soprattutto i singoli. Questo cambiamento dal basso è portatore sia di sviluppi positivi che di sfide. La prima riguarda il divario città-campagne. I grandi centri urbani rappresentano il principale luogo di innovazione e imprenditoria, con una forte concentrazione di start-up, piccole e medie imprese e progetti innovativi soprattutto a Città del Capo, Lagos, Nairobi e Accra.

Che siano imprenditori, utenti individuali o piccole e medie istituzioni, come start-up, organizzazioni, e comunità, i protagonisti della rivoluzione digitale africana sono soprattutto i singoli. Questo cambiamento dal basso è portatore sia di sviluppi positivi che di sfide. La prima riguarda il divario città-campagne. I grandi centri urbani rappresentano il principale luogo di innovazione e imprenditoria, con una forte concentrazione di start-up, piccole e medie imprese e progetti innovativi soprattutto a Città del Capo, Lagos, Nairobi e Accra.

Al contrario le comunità rurali sono toccate ancora marginalmente dalla transizione digitale con conseguenti forti limitazioni dell’accesso all’informazione, alle opportunità economiche e a molti servizi. Tuttavia, quando presenti e utilizzati, i media digitali offrono anche opportunità senza precedenti per migliorare l’efficienza e la qualità della vita, con la diffusione degli smartphone e l’accesso a Internet come strumenti che guidano processi di democratizzazione dell’informazione e un diffuso miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Di contro, la digitalizzazione è fonte di preoccupazioni legate alla diffusione di fake news e hate speech, alla sicurezza dei dati e alla cybercriminalità, con possibili impatti sui processi politici e democratici.

Il dossier presenta alcuni casi studio in cui questa doppia natura emerge nel suo potenziale dirompente e dunque rivoluzionario. I temi trattati includono la digitalizzazione dell’agricoltura, la moda, la telemedicina e la comunicazione sui social.

Il volume può essere acquistato qui https://www.laimomo.it/prodotto/africa-digitale/

Parole chiave : Africa, africa digitale, cybercriminalità, digitale, digitalizzazione, numero 99

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/la-svolta-digitale-in-africa/trackback/

Il tema della restituzione di oggetti culturali e resti umani presenti nei musei etnografici ai musei e alle comunità africane, già presente nel pensiero post-coloniale e fortemente sentito dalle comunità di attivisti/e, è al centro del dibattito contemporaneo. Africa e Mediterraneo lo ha scelto per il proprio dossier numero 100, che sarà curato da Lucrezia Cippitelli e Donatien Dibwe dia Mwembu.

La restituzione rientra nel più ampio movimento per la decolonizzazione di rapporti tra Nord e Sud globali. Le narrazioni spesso parziali e selettive della storia e della memoria proposte dai musei hanno un importante ruolo nel dare forma discorsiva e materiale al nostro posizionamento.

Ri-significare e re-immaginare queste istituzioni è indispensabile per riconoscere la violenza della storia coloniale e opporsi alle politiche razziste e discriminatorie che persistono nel mondo dell’arte e della cultura.

La pressione del movimento internazionale per la restituzione impone oggi ai musei occidentali di lavorare sui propri archivi con la consapevolezza che il lascito di appropriazione culturale e materiale che essi portano in sé ha un impatto diretto e immediato sulla loro stessa esistenza. Bisogna anche aggiungere che le condizioni di acquisizione dei manufatti sono state molteplici e che, oltre al saccheggio e alla sottrazione coercitiva, molti altri oggetti sono giunti in Occidente tramite donazioni diplomatiche, collezioni missionarie ed etnografiche e il mercato dell’arte.

Tutto questo dovrebbe spingere i musei a intraprendere approfondite analisi giuridiche e storiche delle collezioni esistenti. Iniziative politiche e culturali efficaci mettono in discussione il sapere occidentale, in particolare le classificazioni ancora in essere presso le nostre istituzioni. Allo stesso tempo, la restituzione condiziona le iniziative politiche internazionali, i programmi di insegnamento a tutti i livelli, e le pratiche culturali.

Il dossier numero 100/2024 di Africa e Mediterraneo si focalizzerà su casi studio nazionali per proporre uno studio comparato della situazione nei diversi paesi europei. Il dossier includerà una sezione speciale sul caso italiano.

Ecco la nuova call for papers.

Didascalia: Humboldt Forum, giugno 2022, allestimento sul tema dell’ingiustizia coloniale e restituzione. Foto di Sandra Federici

Parole chiave : Colonialismo, dossier numero 100, museo, razzismo, rivista

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/restituzione-etica-e-metodologie-per-lo-studio-di-un-patrimonio-contestato/trackback/

“Acqua e Africa | Water and Africa” è il dossier numero 98 di Africa e Mediterraneo, appena pubblicato. Uno dei fondamenti epistemologici del pensiero sul continente, l’acqua è un filtro che racchiude molti degli aspetti asimmetrici del rapporto del Nord con questa parte del Sud globale. Dopo aver orientato saperi e narrazioni occidentali nei secoli del colonialismo, oggi è un significante dell’agenda politica globale attorno al quale si coagulano il nuovo linguaggio securitario nel Mediterraneo e le risposte alla crisi climatica. Quest’ultimo un tema attualissimo che interessa tutto il continente, dove le mutazioni del clima stanno già avendo effetti massicci sulla qualità della vita e la sopravvivenza di milioni di esseri viventi.

Diverse sono le angolazioni e i posizionamenti geografici da cui i contributi del dossier affrontano il tema dell’acqua, a partire dall’approccio letterario dei primi quattro articoli: Francesca Romana Paci fa una panoramica del tema dell’acqua dolce nelle opere in inglese e francese di autori di romanzi e studi scientifici provenienti da diversi paesi africani, Marco Fazzini presenta uno studio monografico sul sudafricano Douglas Livingstone, poeta e scienziato che ha studiato per tutta la vita l’inquinamento delle acque a largo di Durban; Jessica Falconi guarda alla letteratura lusofona, in particolare ai romanzi degli angolani Pepetela e Luandino Vieira e del mozambicano João Borges Coelho, e Mina M. Đurić propone una lettura dell’acqua, e più precisamente della pioggia, in Africa nella produzione letteraria degli anni ’30 del Novecento.

Seguono tre articoli che inquadrano l’acqua attraverso le lenti della sostenibilità e della comunità. Elena Giacomelli e Pierluigi Musarò esaminano i rapporti tra mare, crisi climatica e migrazioni in Senegal, Mattia Fumagalli descrive l’inaridimento del lago Turkana e i suoi effetti sulla convivenza, sempre meno pacifica, tra i pastori nomadi Turkana e i Dassanech che vivono in prossimità del confine tra Kenya ed Etiopia e Mohamed Sacko presenta un caso studio sul degrado ambientale del fiume Niger in Guinea.

Seguono tre articoli che inquadrano l’acqua attraverso le lenti della sostenibilità e della comunità. Elena Giacomelli e Pierluigi Musarò esaminano i rapporti tra mare, crisi climatica e migrazioni in Senegal, Mattia Fumagalli descrive l’inaridimento del lago Turkana e i suoi effetti sulla convivenza, sempre meno pacifica, tra i pastori nomadi Turkana e i Dassanech che vivono in prossimità del confine tra Kenya ed Etiopia e Mohamed Sacko presenta un caso studio sul degrado ambientale del fiume Niger in Guinea.

Seguono alcuni contributi storici. Luigi Gaffuri descrive i resoconti di viaggio dei missionari italiani in Sudan Angelo Vinco e Stanislao Carcereri, soffermandosi sulla funzione strategica dell’acqua nell’evangelizzazione, Monica Labonia e Mamadou Lamine Sané esaminano le somiglianze tra i siti geografici dei santuari musulmani Keñekeñe jáaméŋ di Gunjur e Kafountine – entrambi sorti in prossimità di acque dolci – introducendo un nuovo elemento analitico nello studio della confraternita senegalese della Tijâniyya, Emanuele Oddi descrive la storia della Great Ethiopian Renaissance Dam, una delle maggiori infrastrutture idroelettriche in Africa, Ettore Morelli ricostruisce l’esperienza della 2a Guerra Mondiale attraverso i componimenti lirici dei membri degli African Auxiliary Pioneer Corps che hanno combattuto per l’Impero Britannico, soffermandosi sul naufragio dell’Erinpura avvenuto al largo delle coste libiche nel 1943 nel quale morirono centinaia di ausiliari provenienti dai moderni Botswana, Lesotho ed eSwatini.

Nella sezione “Cantieri” Jama Musse Jama denuncia l’indifferenza del mondo alla siccità che si è abbattuta sul Corno d’Africa in questi ultimi anni e che sta provocando insicurezza alimentare e spopolamento, il collettivo artistico keniano Kairos Futura, intervistato dalla redazione, illustra “Nairobi Space Station”, un progetto di educazione alla responsabilità ecologica intrapreso presso alcuni quartieri informali di Nairobi dove la popolazione attinge acqua da fonti inquinate, Paolo Agostini descrive invece un progetto nelle oasi della Tunisia dove la desertificazione minaccia la sopravvivenza socioeconomica ed ecologica.

Infine, nella sezione “Musei” Claudio Arbore presenta il progetto del Memorial da Escravatura e do Tráfico negreiro di Cacheu, in Guinea-Bissau, avviato da una ONG locale e sostenuto da programmi di cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea.

Info: https://www.africaemediterraneo.it/it/numeri-rivista/acqua-africa_water-and-africa/

Acquisti: Il volume può essere acquistato qui: https://www.laimomo.it/prodotto/acqua-e-africa-rivista-98/

Fotocover: Artist and activist Stoneface Bombaa standing atop a pile of trash in Nairobi wearing one of his Tree Helmets, part of his Nomadic Forest Installation. Bombaa created the installation as part of his Future Forest Ritual meant to engage his community around the issue of deforestation and regreening the community he lives in, Mathare, an informal settlement in Nairobi. © Kairos Futura