18 dicembre 2025

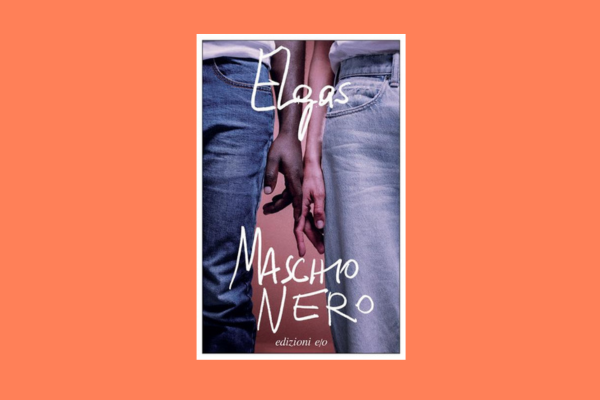

L’amore goffo. Maschio nero di Elgas.

L’amore goffo.

dal libro MASCHIO NERO (Edizioni e/o, 2025) di Elgas

recensione a cura di Roberta Sireno

«Avevo trentatré anni, ero sano, mi veniva duro anche con corpi avariati, avevo appena conseguito un dottorato, rimorchiavo, avevo successo, ero stimato e a volte addirittura ammirato dagli altri, la vita si offriva alle mie zanne da lupo come una preda smarrita o complice, il futuro era nelle mie mani, eppure ero triste.»

Le prime pagine del libro Maschio nero (Edizioni e/o, 2025) di Elgas, nom de plume di El Hadj Souleymane Gassama, sociologo, giornalista e narratore senegalese che vive in Francia, sono permeate dalla triste verità che «l’illusione di essere felici sia sempre più promettente della certezza di essere infelici.»

Essere maschi ed essere neri in una città come Parigi comporta un vivere e uno scrivere “il margine”, come riporta bell hooks nelle sue riflessioni-chiave contenute nel volume Elogio del margine, precedentemente pubblicato per Feltrinelli nel 1998 e poi per Tamu Edizioni nel 2020. Promotrice di un pensiero femminista, anticapitalista e post-/de- coloniale, bell hooks ricorda che la lotta per la liberazione è necessariamente trasversale e intersezionale:

«Tutti noi che facciamo parte dell’accademia e del mondo della cultura in generale siamo chiamati a rinnovarci interiormente se vogliamo trasformare le istituzioni educative – e la società – così che il modo in cui viviamo, insegniamo e lavoriamo possa riflettere la nostra gioia per la diversità culturale, la nostra passione per la giustizia e il nostro amore per la libertà.»

Il protagonista del romanzo di Eglas è un intellettuale trentatreenne senegalese che vive in Francia da più di quindici anni. Non è più tornato in Africa, anche se il continente è rimasto al centro dei suoi studi di dottorato e delle sue ricerche accademiche. Attraverso la forma del diario, l’io-narrante offre uno sguardo sociologico disincantato per raccontare la realtà francese attraversata da contraddizioni, razzismo e diseguaglianze. Lo stesso rapporto con la madre, e la sua visita a Parigi dopo un decennio di separazione, sono lo sfondo ideale per rappresentare quel sentimento contraddittorio di inevitabile de-africanizzazione, in cui si è visti traditori della propria comunità. Già nel suo primo libro, I buoni risentimenti. Saggio sul disagio postcoloniale (2023; trad. it. Lorenzo Alunni, Edizioni e/o, 2024), Eglas affronta la situazione ambigua tra identità “pure”, che appunto rivendicano una purezza identitaria africana, e identità “impure” che accettano l’impurità del trovarsi emigrati: alienati dalla propria comunità originaria, chi emigra si colloca in uno spazio che è oggetto di continua colonizzazione. In un’intervista rilasciata al festival CaLibro Africa 2024 di Città di Castello, Eglas rifiuta la concezione chiusa di africanità e sceglie la complessità delle identità plurali:

«L’idea di poter “tradire” la propria comunità è importante anche perché si è responsabili solo davanti alla propria libertà, alla propria coscienza.»

Lo stesso tema dell’amore è pervaso da tensioni e scontri. Il protagonista rimprovera la madre di non avergli «insegnato ad amare», e la madre lo contraddice di farsi «abbagliare dalla cultura dei bianchi». Le avventure amorose sono percorse da sentimenti e pulsioni conflittuali, che vanno da un’intensa passione a una profonda malinconia segnata dalla solitudine:

«Ero possessivo nei confronti del sogno, del mio pensiero di lei, ne ero geloso, era solo mio. Non avevo chiesto niente a nessuno, eppure ero stato il prescelto di quell’impossibile compagnia.»

Un sogno che è solitudine del sogno perché appena si torna nella realtà, ricompaiono «tutte le barriere di classe, di casta, di status, il pudore dato dalla gerarchia». Così anche il rapporto con il proprio corpo subisce l’angoscia da prestazione e da pensieri ossessivi del fallimento della propria virilità. L’interazione tra esterno ed interno diventa, dunque, simbolo di un’oppressione personale costante, che è anche oppressione sociale e collettiva.

«Scappavo dalla prigione interna per richiudermi in quella esterna.»

La fuga da una fragilità interiore diventa lo specchio di un malessere profondo in cui il protagonista scopre di essere incapace di amare. E l’amore, di nuovo, si rivela una menzogna, un’abitudine o «forma di contratto» lontano da un ideale di «apoteosi». Amore e sogno sono continuamente accompagnati da una persistente sensazione di non appartenenza e sradicamento, che porta il protagonista a essere diviso tra due mondi, quello di origine e quello di arrivo, senza sentirsi pienamente parte di nessuno dei due. Se emigrare è sfuggire a una data realtà per ritrovare un possibile benessere economico in un altro Paese, tuttavia chi scrive ripete che «non ero a casa mia. Gli ultimi arrivati dovevano rigare dritto. Il sogno era modesto e quello era il prezzo, una vita subita». Allora ne consegue che «amare significava prima imparare ad amarsi. Il compito diventava doppio».

Torna prepotente all’interno della struttura narrativa il focus sul privilegio e di quel sentimento definito di «esotismo gentile» da parte di chi manifesta un «amore goffo» per l’Africa senza averla conosciuta realmente, se non per vie turistiche o istituzionali.

«Esprimeva un esotismo gentile, quasi umanitario, un privilegio che era la nuova moda. Si vedevano giovani e vecchi professare a più non posso il loro amore per il continente nero, sfoggiarlo portandolo come a tracolla […] Il privilegio era diventato l’empatia che conferiva ben singolari diritti in nome dell’amore.»

Il fatto che si poteva «amare male» è un’ossessione per l’io-narrante, che porta la tematica amorosa al centro di tutte le questioni relative al vivente, o meglio, a un vivere sui margini, non sentendosi completamente riconosciuto nella propria identità fatta di continue contaminazioni. La stessa tematica del sesso è affrontata nelle sue mille sfaccettature perché «ai neri negavano tutto in questo mondo tranne l’energia sessuale». Il corpo nero e l’immaginario relativo a un’estetica nera sono argomenti che sono messi continuamente in relazione ai nodi storici propri della dominazione coloniale.

Le stanze fisiche e immaginarie del protagonista si riempiono così di vuoti interiori e di sensazioni proprie di questo «amore goffo» che non trova vie di fuga o soluzioni. La consapevolezza di una verità bruciante, ossia che «amare significa imparare a dubitare» porta il protagonista a distanziarsi da quell’amore ammortizzante che fonde gli uni e gli altri fino a sparire, ritrovandosi così dentro un viaggio di ricerca di una libertà che è completa solitudine. Successivamente l’io-narrante comprende che ciò che resta è la tenerezza. La tenerezza delle piccole cose quotidiane e del vivere semplice.

«La felicità non costava niente.»

Uno sguardo acuto e critico è rivolto alla società francese, in particolare alla settimana africana della prestigiosa UNESCO che si svolge ogni anno da vent’anni nel cuore di Parigi, a cui il protagonista è invitato per una conferenza sull’argomento della sua tesi di dottorato.

«L’attrazione assolveva a molteplici funzioni: appagamento della curiosità esotica a portata di metropolitana, liberazione dal senso di colpa coloniale, comunione dei popoli […] Era il luogo della verginità nuova, la grande preghiera dell’assoluzione e la scrittura della Storia su nuovi fogli bianchi.»

La celebrazione dell’Africa nella società parigina assume le forme contorte e ostentate del capitalismo occidentale, che vende i prodotti di tendenza africana per celebrare trionfalmente un’illusoria comunità internazionale, mentre «a nessuno importava che laggiù l’Africa soffrisse». Per attuare un’emancipazione completa e concludere un’apparente decolonizzazione, la settimana francese dell’UNESCO si trasforma in una vera e propria vetrina di prodotti africani offerti come irresistibile attrazione.

La conoscenza di una donna proveniente dalla Costa d’Avorio porta il protagonista ad allontanarsi da una relazione duratura con una donna bianca europea per vivere una relazione clandestina nuova, dove è possibile trovare il «proprio posto nel mondo». Le declinazioni del sentimento amoroso si complicano ulteriormente in relazione alla presenza di diverse figure femminili nella vita del protagonista: dalla madre rimasta in Senegal alle due donne, una bianca e una nera, che fanno breccia nella sua solitudine e gli fanno conoscere le diverse forme dell’amore, a cui non vuole rinunciare.

Attraverso la forma del diario autobiografico, il romanzo di Elgas sonda così in maniera semplice e acuta le profondità psichiche e le contraddizioni insite nei processi dell’immigrazione, dell’integrazione e del disagio postcoloniale. Collocandosi all’interno della tradizione del romanzo europeo contemporaneo, questo esordio narrativo mantiene tuttavia la propria autonomia, stimolando nuove domande e nuovi interrogativi sulla letteratura africana francofona e italiana.

*

Sociologo, giornalista e scrittore, Elgas è nato in Senegal ma vive da lungo tempo in Francia. Della sua variegata produzione, ricordiamo il diario di viaggio Un dieu et des moeurs e il saggio I buoni risentimenti (E/O 2024), che esplora il disagio postcoloniale e la diplomazia culturale degli ex colonizzatori. Maschio nero è il suo primo romanzo. Il suo sito personale: www.elgas-site.fr

Parole chiave : Colonialismo, Edizioni e/o, El Hadj Souleymane Gassama, Elgas, Francia, Immigrazione, Letteratura, Maschio nero, Senegal

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/lamore-goffo-maschio-nero-di-elgas/trackback/

12 settembre 2025

Ngũgi Wa Thiong’o e la questione della lingua. Per chi scrivere?

di Francesca Romana Paci

Mercoledì 28 maggio 2025 nella città di Atlanta, Georgia US, è morto Ngũgĩ Wa Thiong’o. Nato James Ngugi, in Kenya, il 5 gennaio 1938, ha avuto una vita talmente colma di eventi, di scrittura e di lotte da rendere troppo lunga una estesa cronologia. Per sommi capi: ha studiato all’Università di Makerere in Uganda; poi a Leeds in UK dal 1964 al 1967; subito dopo ha insegnato all’Università di Nairobi; nel 1977 è stato imprigionato in Kenya per il suo lavoro e le sue idee; rilasciato dopo circa un anno, ha vissuto e lavorato in esilio in alcuni paesi europei, e in seguito soprattutto in USA, presso l’Università di Yale, l’Università di New York, e l’Università della California, Irvine.

Entro il 1970 assume il nome di Ngũgĩ Wa Thiong’o in ottemperanza alla tradizione del suo paese – Thiong’o è il nome di suo padre. Nel 1977 attua la decisione, da tempo coltivata, di non scrivere più opere narrative e di teatro in inglese. Richiama e riconferma la sua risoluzione nel famoso Statement premesso ai testi di quattro conferenze tenute nel 1984 alla Università di Auckland in Nuova Zelanda, poi raccolti in Decolonising the Mind (James Currey 1985-86). Tutte le citazioni che seguono vengono dalla ristampa James Currey / Heinemann del 2006). Così scrive nello Statement:

In 1977 I published Petals of Blood and said farewell to the English language as a vehicle of my writing of plays, novels and short stories. All my subsequent creative writing has been written directly in Gikũyũ language. […] However, I continued writing explanatory prose in English […] This book, Decolonising the Mind, is my farewell to English as a vehicle for any of my writings. From now on it is Gikũyũ and Kiswahili all the way. However, I hope that through the age old medium of translation I shall be able to continue dialoge with all.

(XIV)

L’ultima frase è sostanziale, perché, come è noto, Ngũgi mantiene l’impegno preso con sé stesso scrivendo e pubblicando le sue opere creative prima in gikũyũ e subito dopo auto-traducendole e pubblicandole in inglese – con l’auto-traduzione lo scrittore, di fatto, produce due originali. Il gikũyũ è una lingua bantu; le lingue bantu costituiscono un raggruppamento delle lingue più parlate in Africa sia come numero di parlanti sia come diffusione geografica. Sono moltissime, tanto che le stime degli studiosi variano da oltre quattrocento a quasi ottocento tra lingue e dialetti – naturalmente l’argomento è molto più esteso e complicato di come si possa qui sintetizzare. La lingua bantu più diffusa è lo swahili, recentemente stimata prima lingua per sedici milioni di parlanti e seconda lingua per ottanta milioni. Il gikũyũ, parlato soprattutto in Kenya, ha più di otto milioni di parlanti stabili.

Scrivere nelle lingue africane: una scelta necessaria per la “relevance” delle culture sopraffatte dal Colonialismo

Nessuno che si occupi di colonialismo, di emigrazioni e di diaspore oggi, e parimenti nei secoli di storia umana pregressa, può trascurare la questione delle lingue coinvolte. Sarebbe una omissione non riconoscere che il passato europeo, asiatico e oltreoceanico, anche quello ultralontano nel tempo, ha affrontato intimazioni simili a quelle create dal Colonialismo e dall’Imperialismo di ieri e di oggi. L’incontro, in entrambi i sensi, con una lingua diversa da quella in cui si è nati è una porta oltre la quale si possono aprire altre soglie, oppure una porta che per volontà propria o altrui si lascia chiusa. Sembrerebbe un’affermazione banale se la fenomenologia degli incontri non fosse infinita come i numeri naturali e se le scelte degli scrittori non ne fossero che una piccolissima parte. È però vero che una lingua senza una sua letteratura scritta è minacciata da oblio se non condannata alla scomparsa. Non sembra che il gikũyũ corra rischio di scomparsa, ma Ngũgĩ con la sua scelta intende proprio incoraggiare la produzione di un corpus di opere letterarie in gikũyũ, tale da determinarne la «relevance»: la quarta e ultima conferenza di Decolonising the Mind è, appunto, intitolata The Quest for Relevance. La spinta è anti-Coloniale e anti-Imperialista: come difendere la propria cultura, come resistere per esistere, come confrontarsi con la cultura dell’altro senza farsi fagocitare. Da notare che il termine «relevance» non esclude le altre culture e letterature, anzi. La «quest», termine che indica qualcosa che è insieme ricerca e missione, ha come obiettivo guardare sé stessi e l’altro dalla propria prospettiva – Ngũgĩ dedica alla dimostrazione della “prospettiva” una intera pagina (88)

A questo punto si incrociano per Ngũgĩ la scrittura creativa degli autori africani e l’oralità storica della tradizione. Premesso che il termine “letteratura” unito a “orale” è contraddittorio, la letteratura orale, cioè quel complicato, multiforme, intricato insieme che il linguista ugandese Pio Zirimu ha chiamato Orature, soffre del passare del tempo, soprattutto nelle componenti non religiose. Ngũgĩ, che per inciso è a Leeds quando c’è anche Zirimu (non menzionato in Decolonising the Mind), plaude alla Orature, insieme a molti altri studiosi di tutto il mondo. Però i racconti orali per sopravvivere devono diventare testi scritti; devono cioè diventare, nel neutro plurale latino, legenda: cose da leggere. Ma in che lingua è giusto scrivere l’Orature? E in che lingua è bene che scriva un autore africano? Aggiungerei: per chi, per quale target scrive un autore africano, qualunque cosa scriva? Chi è il suo pubblico? chi includere? chi escludere?

La presa di posizione di Ngũgĩ è stata commentata, da alcuni accolta e da altri criticata, ormai troppe volte per riproporre un esame dei suoi pro e contro. Ma è utile ricordarne alcuni aspetti. Prima di tutto il fatto che le quattro conferenze, The Language of African Literature, The Language of African Theatre, The Language of African Fiction, The Quest for Relevance, e la breve Introduction: Towards the Universal Language of Struggle, sono intensamente autobiografiche. E, nonostante siano del 1984, anno in cui sono tenute, sono in buona parte legate alle letture degli anni di Leeds, 1964-1966, quando Ngũgĩ, ventottenne, scriveva A Grain of Wheat, studiava Marx, Engels, Frantz Fanon, del quale legge in inglese Les damnée de la terre, e, a suo modo, Joseph Conrad. Simultaneamente, approfondiva la storia del Colonialismo, come provano, per esempio, le frequenti menzioni della Conferenza di Berlino del 1884, riconosciuta come l’atto europeo di spartizione dell’Africa. Non la chiama mai Congo Conference e non entra in dettagli, ma è abbastanza palese che li conosce bene. Nella Introduction scrive: «The book is a summary of some of the issues in which I have been passionately involved for the last twenty years of my practice in fiction, theatre, criticism and in teaching literature.» (Decolonising the Mind, 1) L’avverbio «passionately» sembra davvero scelto con molto slancio cosmopolita, come del resto la citazione conclusiva, in versione inglese, della famosa canzone cilena “A people united can never be defeated”, che Ngũgĩ ha conosciuto ovviamente dopo Leeds, perché è stata composta da Sergio Ortega solo nel 1970. Oltre che anti-colonialista e anti-imperialista Ngũgĩ è anche a suo modo anti-borhese e il suo «people» è composto principalmente dai contadini e dai lavoratori connessi a industria e padronato; a loro si aggiungono in seguito gli studenti. Nato all’Università di Berkeley nel 1964, fermentava in buona parte del mondo quello che poi diventa il grande fenomeno politico-sociale del cosiddetto “Sessantotto” – il movimento è plurale e molto diversificato; la contestazione assume una quantità tuttora stupefacente di forme. Impossibile entrare qui nella storia di quegli anni troppo fitti di eventi anche solo per ricordarli. A Leeds, inoltre, Ngũgĩ, tra tutte le sue attività, inizia a scrivere una tesi, mai completata, sullo scrittore di Barbados George Lamming, dalle opere del quale trarrà ispirazioni sia formali sia socio-politiche, riconosciute in Decolonising the Mind.

Lingue madri e scrittori africani secondo Ngũgĩ

Necessariamente, per gli argomenti trattati e proprio per i costanti riferimenti autobiografici, le quattro conferenze contengono un certo numero di ripetizioni, che tutto sommato, però, non disturbano. In tutti e quattro i testi colpisce la continua dovizia di citabilità: ogni pagina offre numerose espressioni, frasi e pericopi che possono diventare citazioni significative e memorabili – ripeto: ogni pagina. Ngũgĩ possiede una cultura estesa, sia pure non di procedura sistematica. Ha letto gli scritti notori sulla razza di storici e filosofi europei; tra loro, inevitabilmente, cita e commenta passi ben noti dalle Lezioni sulla Filosofia della storia di Friedrich Hegel – cita da: Hegel, The Philosophy of History, Dover Edition, New York, 1956. Ha letto molta narrativa popolare in vario modo razzista, soprattutto britannica del secondo Ottocento e del primo Novecento, per esempio Rider Haggard e John Buchan.

Ponendoli in tutt’altra categoria, ha letto numerosi grandi scrittori europei, che spesso evoca – i russi in traduzione inglese. Troviamo stringhe di nomi importanti, ripetute più volte in tutte le conferenze; un esempio solo: «Balzac, Tolstoj, Shokolov, Brecht, Lu Hsun, Pablo Neruda, H. C. Anderson, Kim Chi Ha, Marx, Lenin, Albert Einstein, Galileo, Aeschylus, Aristotle and Plato […]. (8). Ma l’elenco di nomi non è fisso, e di volta in volta altri nomi europei e statunitensi si aggiungono ai precedenti: Chaucer, T.S. Eliot, Graham Greene, ovviamente Shakespeare (più di una volta), Goethe, Gorky, Dickens, ripetutamente Brecht – troppo lungo elencarli tutti (alcuni esempi sono alle pagine: 12; 18; 38; 75; 76; 90, 91).

In ancora un’altra categoria pone, apprezza e ammira le opere narrative e poetiche degli scrittori del Novecento, africani e di origine africana, che hanno scritto in inglese e francese, meno, così sembra, in portoghese; chiama collettivamente questa vasta produzione creativa «Afro-European Literature». Difficile per Ngũgĩ collocare scrittori africani bianchi, come per esempio Alan Paton, ma in qualche modo ci riesce.

Sulla linea continua di un anti-Imperialismo culturale, nella prima conferenza, rivendica l’importanza di un consistente gruppo di scrittori africani che scrivono in lingue africane, dei quali deplora la non conoscenza oltre l’area dove è parlata la loro lingua, il che vuol dire soprattutto in Occidente ma anche all’interno della stessa Africa – ne ricorda una dozzina (23-24). L’approvazione è evidente e calorosa, ma per loro non offre soluzioni praticabili salvo la traduzione. Ci si consente qualche informazione aggiuntiva circa due soli tra i romanzieri elencati. Il primo è il nigeriano D. O. Fagunwa, autore del romanzo Ogboja ode ninu igbo irunmale, tradotto dallo yoruba in inglese da Wole Soyinka e pubblicato nel 1982 con il titolo Forest of a Thousand Daemons – A Hunter’s Saga. Il secondo è l’ugandese Okot p’Bitek, autore dei poemetti, che Ngũgĩ non menziona, Song of Lawino, originariamente scritto in acholi luo e poi auto-tradotto in inglese, e la sua risposta Song of Ocol. I due poemetti affrontano proprio l’argomento della cultura africana versus la cultura dei colonizzatori. La storia della loro pubblicazione è complessa; la versione inglese esce cronologicamente prima di quella in acholi luo, comunque tutto fra il 1966 e il 1969. Ngũgĩ si limita a ricordare il nome di Okot p’Bitek, che fra l’altro era all’università di Bristol quando Ngũgĩ era a Leeds. In quegli anni Bristol era una fucina di studi africani.

La stima per Chinua Achebe è indubbia e dichiarata in più di una dozzina di occasioni in Decolonising the Mind, pure quando Ngũgĩ cita e commenta le famose affermazioni di Achebe sulla lingua, è evidente qualcosa come una sottesa incredulità. Questa la citazione da Achebe scelta da Ngũgĩ: «Is it right that a man should abandon his mother tongue for someone else’s? It looks like a dreadful betrayal and produces a guilty feelings. But for me there is no other choice. I have been given the language and I intend to use it». Così il commento di Ngũgĩ: «See the paradox: the possibility of using mother tongues provokes a tone of levity in phrases like “dreadful betrayal” and “guilty feelings”; but that of foreign languages produces a categorical positive embrace […]». (7)

Vale la pena ricordare che Ngũgĩ non menziona mai ed evidentemente non condivide il famosissimo giudizio negativo di Achebe su Conrad: anzi, proprio da Conrad romanziere, sul quale scrive un saggio, accoglie suggerimenti per creare voci narranti. Ciò non toglie che colga «his ambivalence towards imperialism» (76), e non indichi acutamente proprio quella ambivalenza come «subject matter», ovvero come materiale della narrativa di Conrad.

Diverso da quello con Achebe è il rapporto di Ngũgĩ con Léopold Sédar Senghor, che entra più volte nell’argomentazione sulla lingua con molto peso e cautele, perché, mentre il suo valore di poeta è sempre apprezzato, la sua posizione culturale e politica ha suscitato più di qualche critica in Africa e nel mondo. Ngũgĩ cita ampiamente da quella che chiama «Introduction» a Éthiopiques; pagine famose che iniziano con le parole «Ceci n’est pas une préface», e che sono poste non all’inizio, ma alla fine del libro, dopo le poesie. Così Ngũgĩ:

Senghor, Introduction to his poems Éthiopiques, le 24 Septembre 1954, in answering the question: ‘Pourquoi, de lors, écrivez-vous en français?’ Here is the whole passage in French. See how lyrical Senghor becomes as he talks of his encounter with French language and French literature.

“Mais on me posera la question: ‘Pourquoi, de lors, écrivez-vous en français?’ parce que nous sommes des métis culturels, parce que le français est une langue à vocation universelle, que notre message s’adresse aussi aux Français de France et aux autres hommes, parce que le français est une langue ‘de gentilesse et d’honnêteté’”. (32)

La citazione è troppo lunga per inserirla qui nella sua interezza. Se ne riprendono soltanto le ultime righe:

Et puis le français nous a fait don de ses mots abstraits – si rares dans nos langues maternelles –, où les larmes se font pierres précieus. Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d’un halo de sève et de sang; les mots du français rayonnent de mille feux, comme des diamants. Des fusées qui éclarent notre nuit. (32)

È necessario qui precisare che il francese di Senghor è posto in nota (la nota 17) per ampliare il riferimento a Éthiopiques, necessariamente breve e in inglese, presentato a voce durante la conferenza. Il passaggio a libro ha evidentemente implicato un editing e l’elaborazione autoriale di un certo numero di note, alle quali Ngũgĩ palesemente tiene molto. Non è prodigo qui di commenti diretti e conta piuttosto sulla reazione del lettore. Vale la pena far notare che Ngũgĩ non dice mai che una cospicua parte della «préface» è dedicata da Senghor a Aimé Césaire, confidente culturale, compagno di ricerca, e amico di una vita.

A questo punto ci si deve per forza chiedere più a fondo chi siano i destinatari di Achebe, Senghor, Césaire, Ngũgĩ e di molti altri: a chi si rivolgono? Gli intellettuali africani non sono mai monoglotti, ma bilingui, trilingui o più – e in realtà lo sono spesso anche i non intellettuali – mentre gli intellettuali per nascita anglofoni e francofoni sono spesso monoglotti. Per inciso: persino Jacques Derrida, nato in Algeria, lamenta il proprio monolinguismo – lo fa, per esempio all’inizio di Le monolinguisme de l’autre. Il tema del monolinguismo porta chi scrive a ricordare come lo ha rappresentato lo scrittore canadese di origine scozzese Alistair MacLeod, morto nel 2014, in alcuni suoi racconti, soprattutto in Clearances (1999), dove la riflessione sulla storia e sulla sua irreversibilità sono oggetto di studio inflessibile. Il passo che segue narra di emigranti scozzesi, scacciati dai loro territori dalle notorie clearances, ormai radicati sull’isola di Cape Breton di fronte alla Prince Edward Island, nella provincia canadese della Nova Scotia. I temi e problemi coloniali e imperialisti e le barriere del monolinguismo non differiscono da quelli degli africani, anzi estendono al globo il concetto di “peoples”:

They conducted almost all of their lives in Gaelic, as had the previous generations for over one hundred years. But in the years between the two world wars they realized, when selling their cattle or lambs or their catches of fish, that they were disadvantaged by language. He remembered his grandfather growing red in the face beneath his white whiskers as he attempted to deal with the English-speaking buyers. Sending Gaelic words and receiving English words back; most of the words falling somewhere into the valley of noncomprehension that yawned between them. Across the river the French-speaking Acadians seemed the same, as did the Mi’kmaq to the east. All of them trapped in the beautiful prisons of the languages they loved. (Island – Collected Stories, London, Jonathan Cape, 2001, 417-418)

Con la pericope «beautiful prisons of the languages» MacLeod condensa una pluralità di situazioni umane, tutte che sottendono l’esercizio del potere da parte di alcuni e la lotta per difendersi da parte di chi subisce quel potere. La «prigione» è bellissima, la propria lingua è amata, ma ogni lingua è spietatamente una «prigione» circondata dal resto del mondo. Quindi, si devono imparare altre lingue, e bilinguismo e trilinguismo, di fatto, si impongono come strumento di sfida e di lotta contro ogni Imperialismo di ieri e di oggi. Nello stesso tempo, una lingua di comunicazione che sia il più possibile una koinè è essenziale allo scambio di conoscenza: un equilibrio difficile, per il quale Ngũgĩ combatte «passionately», come dichiara nella sopracitata Introduction a Decolonising the Mind. C’è anche nel suo progetto uno slancio di magnanima utopia, come si legge nelle righe che seguono:

We African writers are bound by our calling to do for our languages what Spencer, Milton and Shakespeare did for English; what Pushkin and Tolstoj did for Russian; indeed what all writers in world history have done for their languages by meeting the challenge of creating a literature in them, which process later opens the languages for philosophy, science, technology and all the other areas of human creative endeavors. But writing in our language per se – although a necessary first step in the correct direction – will not itself bring about the renaissance in African cultures if that literature does not carry the content of our people’s anti-imperialist struggles to liberate their productive forces from foreign control […]. (29-30)

Il passo è molto lungo e genera continui nodi dell’argomentazione, perché alla lotta anti-imperialista culturale, come si legge, si unisce la lezione marxista dei decenni del Novecento in cui Ngũgĩ elabora il suo pensiero e la sua visione, e si auspica quindi la rivolta delle classi lavoratrici e dei contadini contro lo sfruttamento. Se Ngũgĩ, scomparso solo da qualche mese, riapparisse sulla scena del mondo, dovrebbe constatare un velocissimo, grande peggioramento: il concetto di classe è in frantumi, la povertà di molti è aumentata, il «foreign control» è diventato più subdolo e aggressivo di prima, le disuguaglianze più forti, e molto più forte la necessità di resistere.

The Perfect Nine, l’ultimo poema

L’ultima opera creativa di Ngũgĩ a essere pubblicata è un epos poetico, in venticinque sezioni, che racconta l’origine della popolazione keniana dei Gikũyũ. Si sceglie qui di rendergli omaggio con qualche osservazione su questo suo ultimo lavoro.

Il libro esce in Kenya nel 2018 in Gikũyũ, con il titolo Kenda Mũryũru, per i tipi del East African Educational Publisher Ltd. Ngũgĩ si auto-traduce in inglese e il poema esce nel 2020 con il titolo The Perfect Nine presso la storica casa editrice londinese Harvill Secker. Nel 2023 è stato pubblicato in paperback dalla Penguin Random House UK; tutte le citazioni che seguono provengono dalla ristampa di quest’ultima casa editrice.

Prima di affrontare l’epos in sé, è particolarmente importante leggere i paratesti. Nelle note autoriali premesse al testo Ngũgĩ dichiara che il suo lavoro è una «interpretation of the myth» e che, quindi, ha introdotto nel racconto variazioni rispetto alla tradizione. Le variazioni, considerandole pragmaticamente, appaiono molto più vicine alla verità storica di quanto siano i racconti mitici, e sono a loro modo domande: da dove viene il popolo dei Gikũyũ? Come inizia la loro storia? Cosa li unisce? L’epos inizia con un autorevole «I», che non è però, come vedremo, l’unico io narrante, anzi l’intreccio di voci, qualche volta incastonate una dentro l’altra, è uno degli aspetti più accurati e raffinati dell’opera. Questi i versi introduttivi di The Perfect Nine:

I will tell the tale of Gikũyũ and Mũmbi

And their daughters, the Perfect Nine,

Matriarchs of the House of Mũmbi,

Founders of their nine clans,

Progenitors of a nation.

I will tell of their travels, and

The countless hardships they met on the way,

Tremor after tremor raging from the belly of the earth, and

Eruptions breaking the ground around them,

Making the ridges quake, the earth tremble, as

New hills heaved themselves out of the earth, and (3)

[…]

Dirò del racconto di Gikũyũ e di Mũmbi

E delle loro figlie, le Perfette Nove,

Matriarche della Casa di Mũmbi

Fondatrici dei suoi nove clan

Progenitrici di una nazione.

Dirò dei loro viaggi, e

Delle innumerevoli difficoltà trovate sulla via,

Mentre tremore dopo tremore ruggiva il ventre della terra, e

Eruzioni rompevano il terreno intorno a loro,

Scuotevano i crinali, scrollavano la terra, mentre

Nuove colline si alzavano dalla terra, e

[…]

Il narratore dichiara il suo argomento: un uomo, Gikũyũ e una donna, Mũmbi, sono in fuga da catastrofi naturali, eruzioni, terremoti e fenomeni di orogenesi. La descrizione del cataclisma si prolunga per ventinove versi. I due fuggono in cerca di un territorio dove fermarsi e sentirsi al sicuro; si saprà più avanti nel racconto che all’inizio non sono soli, ma con altri fuggitivi. Si capisce subito, quindi, che in The Perfect Nine non è narrata la creazione del mondo, ma una migrazione determinata da grandi mutamenti tettonici; la donna e l’uomo non sono una riproposta degli Eva e Adamo biblici, ma la libera interpretazione di Ngũgĩ di personaggi della mitologia orale Gikũyũ. Al di là della conoscenza delle narrazioni orali popolari, Ngũgĩ si mostra ben al corrente degli studi scientifici circa le grandi migrazioni interne africane del lontanissimo passato, dovute a movimenti e mutamenti della crosta terrestre e conseguente ricerca umana di migliore vivibilità – sull’argomento esiste una bibliografia storica e scientifica internazionale e importante. Del resto, qualcosa degli obiettivi di Ngũgĩ si può desumere dagli Acknowledgments in calce al libro, dove ringrazia il geografo Kamoji Wachira per le molte conversazioni «on the migrations of African peoples» (228).

Il linguaggio di The Perfect Nines non deve ingannare. È un inglese volutamente semplificato, ma ricco di lessico sia elevato sia popolare e di figure retoriche – non solo metafore e similitudini. Ngũgĩ plasma l’inglese da artista, da scrittore che ha studiato la lingua di grandi poeti anglofoni, tra i quali, per nominarne almeno uno, T.S. Eliot, del quale nella terza conferenza di Decolonising the Mind, dove discute The Language of African Fiction, cita i versi della quinta sezione di Burnt Norton, il primo dei Quartets, sulla fatica di trovare le parole che esprimano quello che lo scrittore vuole: «Words strain, / Crack and sometimes break, under the burden, / Under the tension, slip, slide, perish, / Decay with imprecision, will not stay in place, / Will not stay still» (Decolonising the Mind, 74) – e questo riguarda tutte le lingue.

Ngũgĩ impiega l’accattivante eufonia di “tell a tale”, dove invece di “tale” avrebbe potuto usare “myth” o “fable”, ma così ha mantenuto una attraente tonalità popolare. Il verbo “dire” della mia traduzione è suggerito dalla seconda ottava dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto (“Dirò d’Orlando…”). Ma si collega anche alla consuetudine dei cantori del Sahel, gli djeli (solo uno dei nomi dei professionisti dell’oralità, che sono forse più spesso chiamati griot) di iniziare il racconto con “Dirò”, ovviamente ciascuno nella propria lingua.

Subito dopo i primi versi apprendiamo che Gikũyũ e Mũmbi sono monoteisti e vivono intensamente la presenza protettrice della divinità. Dopo aver superato innumerevoli pericoli, sono arrivati a un insieme di alte montagne. La scoperta della neve su una di esse – il Monte Kenya – bianca come il piumaggio dello struzzo e luminosa come la luna, è un momento di liricità, che li porta a ringraziare il «Giver Supreme» per tanta bellezza. Altrettanto fa il narratore, personaggio di sé stesso, proseguendo nelle lodi e affermando con solennità che il «Giver Supreme» ha tanti nomi, ma è uno solo; elenca prima una lista di risonanti nomi africani e poi aggiunge: «The Hebrews call upon Yahweh or Jehovah, and he is the same Giver. / Mohammedans call Him Allah, and he is the same Giver. / God has many names, and they all point to the Giver Supreme.» (15). Non si può non notare che Cristo non compare, e non ricordare che Ngũgĩ, nato in un contesto cristiano, a un certo punto sente di voler uscire dal Cristianesimo.

In questa stessa sezione, segue una quasi rapsodia numerologica sul numero tre e sul numero nove. Non è mai spiegato esplicitamente perché il numero nove, oltre che nel titolo, entri tante e tante volte nell’epos, ma si può ragionevolmente azzardare che sia perché nove mesi sono necessari per costruire l’essere umano, e che tutto il resto proceda da questo.

Gikũyũ e Mũmbi generano nove figlie, tutte bellissime, intelligenti e valorose. Le «matriarche» dei nove clan sono presentate a lungo, una per una, con il loro nome / nomi e grandi lodi della loro bellezza, ma anche con accenni, tra gioco e malizia, delle loro peculiarità caratteriali.

Le nove sorelle sono perfette, ma c’è una decima sorella, l’ultima nata, Warigia, che non è perfetta, ma è cresciuta solo nella parte superiore del corpo e ha gambe tanto fragili e sottosviluppate da non consentirle di reggersi in piedi e camminare. Però, Warigia, diventerà segretamente un insuperabile arciere, le sue gambe, per una specie di magia, si faranno forti e belle, e sarà l’unica figlia che si opporrà al potere del padre, e, nonostante la ribellione, diventerà poi la matriarca del decimo clan dei Gikũyũ. Ritornando alle nove fanciulle perfette, quando giungono, curiosamente tutte insieme, all’età da marito, la fama della loro bellezza attira ben novantanove pretendenti, che vengono da molti paesi africani vicini e lontani – questa è una delle variazioni introdotte da Ngũgĩ nel mito. I pretendenti arrivano tutti insieme e sono accolti con benevolenza e cerimonie rituali. Infine Gikũyũ chiede loro cosa cercano. Ottenuta la risposta, dice loro che saranno le sue figlie a scegliere nove tra novantanove, ma detta anche le sue condizioni: i nove mariti non porteranno le spose nel paese da cui provengono, ma resteranno sotto il Monte Kenya, sposi delle matriarche. Otto pretendenti non accettano la condizione e se ne vanno. Ne restano novantuno ai quali è chiesto di costruire nove abitazioni, «huts», ognuna chiamata con il nome di una delle nove figlie; i pretendenti si divideranno dieci per “hut”, dieci per ogni amata. Il novantunesimo non sceglie – in seguito si saprà perché.

La scelta è una procedura complessa. Gikũyũ chiede o piuttosto impone ai novantuno di compiere un pellegrinaggio sul Monte Kenya insieme alle sue figlie: un viaggio iniziatico che ripete il percorso suo e di Mandi sulla montagna. Devono inoltre trovare la cura per le gambe di Warigia. La condizione fisica di Warigia ricorda, difficile dire se intenzionalmente o no, quella di un altro eroe africano, Soundjata, protagonista dell’epica orale mandinga a lui dedicata. Tramandata oralmente per secoli dagli djeli, storici del loro popolo e narratori, nel Novecento l’epica orale è stata traslata in forma scritta da alcuni studiosi, dei quali il più noto è Djibril Tansir Niane, che ha pubblicato la sua versione in francese, Soundjata ou l’épopée mandingue, nel 1960 per le Éditions Présence Africaine (è tuttora in stampa). Soundjata, figlio del re Maghan. il Bello, il re leone, e di Sogolon, la donna bufalo, futuro imperatore del Regno del Mali, fino a sette anni non riesce a sollevarsi sulle gambe e vive strisciando a terra; ma un giorno, il re suo padre da qualche tempo defunto, per vendicare un’offesa fatta alla madre, si alza eretto e mostra tutta la sua forza. I personaggi principali dell’epopea mandinga hanno una consistenza storica e sono conosciuti con più di un nome; le loro vicende sono intricate e sembrano lontane dal Kenya, ma è innegabile che esista una viva somiglianza tra la gracilità, malfunzione e recupero improvviso delle gambe di Soundjata e di Warigia.

Obbedienti agli ordini di Gikũyũ, tutti insieme, pretendenti e fanciulle – per inciso, in totale castità – partono e affrontano dure fatiche e terribili pericoli. La voce narrante è cambiata, la cronistoria del pellegrinaggio proviene dalla maggiore delle nove sorelle, Wanjirũ. Durante il viaggio alcuni dei pretendenti muoiono per orrendi incidenti, altri abbandonano l’impresa per non correre ulteriori rischi, altri ancora si convincono che le nove sorelle sono streghe e fuggono. Rimangono in trenta (130), e quando raggiungono la montagna sacra, altri ancora se ne vanno per timore del freddo. Quello che arriva sulla vetta bianca, meta del viaggio, è ormai solo un piccolo gruppo che conta anche Kihara, l’uomo che non aveva scelto una delle nove e che è innamorato di Warigia.

Sulla via del ritorno incontrano altri pericoli, rappresentati da Orchi invisibili, vociferanti e letali, che uccidono ancora altri pretendenti. Premesso che l’epos delle Perfect Nine è in toto una narrazione allegorica, gli Orchi sono riuscitissime allegorie dei pericoli che minacciano lo Stato: i fanatismi, l’ignoranza, la fame di potere, l’ingordigia di denaro, la corruzione, la viltà, l’opportunismo, l’inganno. Ngũgĩ aveva già creato Orchi allegorici nel romanzo Mũrogi wa Kagogo uscito nel 2006, e auto-tradotto in inglese con il titolo Wizard of the Crow, pubblicato nel 2007. Gli Orchi, uno per uno, sono momentaneamente vinti, anche quello da cui dipende il risanamento delle gambe di Warigia, e anche quelli che si servono di forme umane illusorie, bianche come il gesso, per adescare gli umani e renderli schiavi. Ma, fa dire Ngũgĩ alla voce narrante, non si deve mai smettere di guardarsi dagli Orchi.

I pretendenti sono ora rimasti nove più uno, il numero necessario di sposi per le dieci figlie. Il decimo sposo, l’innamorato di Warigia dichiara di volerla portare a conoscere i suoi genitori e il suo paese e lei lo segue senza matrimonio e contro il volere del padre. Quello che segue è un breve quasi-trattato di antropologia culturale, o di etnologia su cerimonie matrimoniali e rapporti intra e extra-famigliari, doni, vesti, danze – un racconto condotto da una voce fuori campo molto fiera della propria cultura.

Prima del congedo dal e del mito, la decima figlia Warigia, chiamata anche Wanjũgũ, ritornata sola e prossima a dare alla luce un figlio, riassume davanti all’intera famiglia riunita tutta la sua storia, dalla infanzia senza l’uso delle gambe, all’amore per lo straniero Kihara, alla lotta con il leone che lo ha ucciso, alla nuova vita che ha portato alla comunità. Warigia è il personaggio più difficile da collocare nel contesto creato da Ngũgĩ: menomata ma forte, trasgressiva ma nobile, può indicare chi ha lasciato il proprio paese per un altro luogo del mondo, e al proprio paese ritorna – rimane, comunque, una figura in parte misteriosa.

L’ultima sezione dell’epos è intitolata Epilogue: The Will of Gikũyũ and Mũmbi. Il narratore li fa parlare in prima persona, a lungo, in una tonalità ieratica e sapienziale. Il loro testamento, «will», è duplice ma coordinato, nove versi pronunciati da Gikũyũ e diciotto da Mũmbi. La citazione intera sarebbe troppo lunga, non tanto per motivi di spazio quanto per motivi di diritti. Chi conosca l’interesse e l’ammirazione che Ngũgĩ ha nutrito per T. S. Eliot, trova qui l’impulso etico, la concettualità dei valori umani, e la meditazione sul tempo, sulla durata e sulla continuità, che pervadono i Four Quartets. Trova persino una riconoscibile influenza lessicale e di sonorità del verso, che suggerisce una struttura strumentale e nuova in rapporto alla metrica delle tradizioni che l’hanno preceduta. È molto interessante, perché se i Quartets sono strutturati ognuno come una sonata, i versi pronunciati da Gikũyũ e Mũmbi si possono immaginare ritmati dal suono dei tamburi.

Gikũyũ dice: «Don’t look for me in wicked deeds, / […] / Don’t look for me in senseless violence, / Don’t look for me in hatred, / Don’t look for me in meaningless wars / […] / For my name must not be in the mouth / Of those plotting wicked deeds» (226). Mũmbi dice: «Look for me in the water, / Look for me in the wind / Look for me in the soil, / Look for me in the fire […] / Look for me in the rain / […] / Look for me in the harvest / […]» (226-227). Mũmbi evoca i quattro elementi, acqua, aria, terra, fuoco, che sono fondamentali nei Quartets, ma soprattutto intima: «Look for me in love / […] / Look for me among the oppressed / Look for me among the seekers of Justice / […]» (227).

E conclude: «Look for me among those building the nation in the name of the human» (227), perché quello di Ngũgĩ è e rimane sempre un messaggio politico, o meglio: una idea politica.

Parole chiave : Colonialismo, Kenya, Letteratura africana, Ngũgĩ Wa Thiong’o

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/ngugi-wa-thiongo-e-la-questione-della-lingua-per-chi-scrivere/trackback/

Se le relazioni culturali asimmetriche proprie del colonialismo hanno portato al saccheggio di oggetti culturali, come abbiamo costruito i dispositivi coloniali? In che modo essi agiscono ancora oggi? In che modo dobbiamo decostruire il nostro sguardo per denaturalizzarli e denaturalizzarne l’impatto sulle nostre società contemporanee? In che modo è possibile riparare? Queste sono alcune delle domande che pongono Lucrezia Cippitelli e Donatien Dibwe dia Mwembu, curatori del dossier numero 100 di Africa e Mediterraneo dedicato alla questione restituzioni.

Impugnato dai paesi africani fin dalle lotte di indipendenza degli anni 50 e 60, poi oggetto di convenzioni UNESCO e UNIDROIT ad hoc (rispettivamente del 1970 e 1995), questo tema è diventato di grande attualità perché le istituzioni occidentali, in possesso di oggetti che non hanno provenienza chiara e che testimoniano una storia oggi difficile da salvaguardare, hanno mostrato un disagio e un bisogno di liberarsi della pesante eredità coloniale e affrancarsi dalla definizione di “ultimi baluardi del colonialismo”.

Il dibattito sulla restituzione, sulle ricostituzioni, sul riparare, attraverso la riappropriazione dei valori culturali, permette di ricollegare il passato precoloniale, consapevolmente sepolto e dimenticato, a un presente postcoloniale amputato. Cosa viene restituito? Qual è il valore degli oggetti culturali restituiti alle comunità di origine? Queste domande sono l’humus di un dibattito che dovrebbe essere speculare a quello delle società occidentali e interno al continente africano cosiddetto moderno, tra i membri delle comunità di origine, per creare uno spazio di dialogo e di sensibilizzazione sull’importanza dei valori culturali africani in generale e sul loro mantenimento e conservazione. Ripristinare tutti i valori tradizionali distrutti sembra essere la risposta alle domande: “Qual è il futuro delle nostre lingue madri, soprattutto all’interno delle famiglie intellettuali? Come manteniamo i nostri cimiteri? Come conserviamo i nostri documenti d’archivio?”

Il dossier raccoglie contributi in italiano, inglese e francese di studiosi, esperti e attivisti che trattano casi puntuali, come quelli dell’Etiopia, del Kenya e della Nigeria, e questioni più ampie. La sezione sull’Italia, che include due articoli sull’ex Museo Coloniale, oggi Museo delle Civiltà di Roma, evidenzia i limiti del dibattito e delle iniziative sulla restituzione nel nostro paese.

Al dossier è allegata come inserto la fanzine del progetto “Decolonizing the Gaze” di Caterina Pecchioli, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (2022). Una riflessione aperta sul legame tra identità, moda e colonialismo a partire dall’osservazione di oggetti di abbigliamento, tessuti e accessori del periodo coloniale custoditi presso archivi e istituzioni museali italiani e olandesi.

Tutte le info sul numero e per l’acquisto qui: https://www.africaemediterraneo.it/it/la-rivista/

Parole chiave : Caterina Pecchioli, Colonialismo, Decolonizing the Gaze, dossier 100, restituzione, Rivista Africa e Mediterraneo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-numero-100-di-africa-e-mediterraneo-metodologie-ed-etica-della-restituzione/trackback/

Il tema della restituzione di oggetti culturali e resti umani presenti nei musei etnografici ai musei e alle comunità africane, già presente nel pensiero post-coloniale e fortemente sentito dalle comunità di attivisti/e, è al centro del dibattito contemporaneo. Africa e Mediterraneo lo ha scelto per il proprio dossier numero 100, che sarà curato da Lucrezia Cippitelli e Donatien Dibwe dia Mwembu.

La restituzione rientra nel più ampio movimento per la decolonizzazione di rapporti tra Nord e Sud globali. Le narrazioni spesso parziali e selettive della storia e della memoria proposte dai musei hanno un importante ruolo nel dare forma discorsiva e materiale al nostro posizionamento.

Ri-significare e re-immaginare queste istituzioni è indispensabile per riconoscere la violenza della storia coloniale e opporsi alle politiche razziste e discriminatorie che persistono nel mondo dell’arte e della cultura.

La pressione del movimento internazionale per la restituzione impone oggi ai musei occidentali di lavorare sui propri archivi con la consapevolezza che il lascito di appropriazione culturale e materiale che essi portano in sé ha un impatto diretto e immediato sulla loro stessa esistenza. Bisogna anche aggiungere che le condizioni di acquisizione dei manufatti sono state molteplici e che, oltre al saccheggio e alla sottrazione coercitiva, molti altri oggetti sono giunti in Occidente tramite donazioni diplomatiche, collezioni missionarie ed etnografiche e il mercato dell’arte.

Tutto questo dovrebbe spingere i musei a intraprendere approfondite analisi giuridiche e storiche delle collezioni esistenti. Iniziative politiche e culturali efficaci mettono in discussione il sapere occidentale, in particolare le classificazioni ancora in essere presso le nostre istituzioni. Allo stesso tempo, la restituzione condiziona le iniziative politiche internazionali, i programmi di insegnamento a tutti i livelli, e le pratiche culturali.

Il dossier numero 100/2024 di Africa e Mediterraneo si focalizzerà su casi studio nazionali per proporre uno studio comparato della situazione nei diversi paesi europei. Il dossier includerà una sezione speciale sul caso italiano.

Ecco la nuova call for papers.

Didascalia: Humboldt Forum, giugno 2022, allestimento sul tema dell’ingiustizia coloniale e restituzione. Foto di Sandra Federici

Parole chiave : Colonialismo, dossier numero 100, museo, razzismo, rivista

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/restituzione-etica-e-metodologie-per-lo-studio-di-un-patrimonio-contestato/trackback/

Il dibattito su ciò che i diversi tessuti e la loro storia raccontano degli scambi tra culture diverse, del colonialismo e delle appropriazioni culturali continua a produrre riflessioni e interrogativi. L’11 luglio (h 18:00–20:30) ad Amsterdam la piattaforma per l’arte contemporanea e la cultura visuale Framer Framed ospita la tavola rotonda “Decolonizing the Gaze – Textile Cultural Heritage vs Colonialism – Cultural Appropriatons?”.

La discussione, che coinvolge stilisti, artisti e fashion designer afro-discendenti originari di paesi con una storia di colonizzazione da parte dell’Olanda, intende identificare nuovi significati sulle diffuse pratiche di abbigliamento coloniale e sulle politiche del corpo, nonché sugli effetti del colonialismo sull’individuo e sull’immaginario collettivo.

Insieme allo stilista e direttore creativo Zinzi de Brouwer e all’editore e designer Willem van Zoetendaal, la tavola rotonda offrirà uno sguardo sui tessuti Dutch Wax, prodotti in Olanda e venduti in Africa, sulle implicazioni dei loro disegni e messaggi, e sulla loro complessa e controversa identità. Le immagini e i messaggi di questi famosi tessuti possono essere considerati archivi di significati che raccontano un rapporto ambiguo legato al periodo coloniale europeo.

Gli stilisti e direttori creativi Semhal Tsegaye Abebe, Bubu Ogisi e Zinzi de Brouwer metteranno in luce anche iniziative e progetti di design che rivelano la ricchezza del patrimonio tessile africano, oggi ancora poco conosciuto in Europa, e il suo legame con la sostenibilità.

Alcuni dei temi portati alla discussione emergeranno da un workshop partecipativo che Caterina Pecchioli conduce presso CBK Zuidoost Broedplaats Heesterveld e dalle interviste raccolte su questi temi da lei stessa e da Roxane Mbanga tra Amsterdam e Parigi.

La tavola rotonda è organizzata nell’ambito di “Decolonizing the Gaze: The Colonial Heritage of Italian and International Fashion Design and Its Impact on the Collective Imagination”, un progetto di Caterina Pecchioli che propone un’analisi visiva e storica di capi di abbigliamento, tessuti e accessori del periodo coloniale italiano e olandese che sono conservati nelle collezioni dell’Ex Museo Coloniale di Roma e del Tropenmuseum di Amsterdam.

Esso consiste in uno studio partecipativo che mira a portare la prospettiva decoloniale italiana all’interno del vivace dibattito europeo sulla decolonizzazione della moda e della cultura e sugli usi politici della moda e dell’abbigliamento.

Il complesso rapporto tra decolonialismo, patrimonio, globalizzazione culturale e “Made in Italy” viene affrontato attraverso un programma di workshop e seminari con la collaborazione di istituzioni impegnate sul tema in Italia, Olanda, Etiopia, Sudafrica e USA.

In Olanda, Caterina Pecchioli è artista residente presso la Fondazione Thami Mnyele per i mesi di giugno e luglio 2023 per sviluppare la fase olandese del progetto.

*

Questo progetto è sostenuto dall’Italian Council (11a edizione, 2022), Direzione Generale per la Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. I programmi sono in collaborazione con Framer Framed (NL), Thami Mnyele Foundation (NL), CBK Zuidoost NL (NL), Africa e Mediterraneo, Afrosartorialism, Nation25. Partner culturali: Africa e Mediterraneo – Afrosartorialism – B&W-Black&White, The Migrant Trend APS – Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba (Etiopia) – Museo delle Civiltà – Thami Mnyele Foundation (Amsterdam, Olanda) – Georgetown University (Washington DC) – Moleskine Fondazione – Nation25 – Orientale di Napoli – Università IUAV di Venezia – Politecnico di Milano.

IAMISIGO’s AW20 collection, Creative Direction: Babu Ogisi, Photography: Maganga Mwagogo

Parole chiave : Africa, African fashion, arte africana, Caterina Pecchioli, Colonialismo, Olanda

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/decolonizing-the-gaze-textile-cultural-heritage-vs-colonialism-cultural-appropriations/trackback/

30 agosto 2019

Geografia delle terre africane nelle narrazioni letterarie

Di Francesca Romana Paci

Riflessioni in margine al volume di Luigi Gaffuri, Racconto del territorio africano. Letterature per una geografia (Prefazione di Massimo Fusillo; Postfazione di Eleonora Fiorani, Lupetti Editore, Milano 2018, pp. 318)

La geografia è una scienza antichissima e molto complessa. Da un lato è resa unitaria dal suo essere di base legata alla realtà naturale terrestre, dall’altro, simultaneamente, è resa plurale dalla vita dell’uomo sulla terra: l’uomo che costruisce geografie, e, insieme, l’uomo che le indaga, studiando e cercando di capire le loro sfaccettature diacroniche e sincroniche. Nel suo Racconto del territorio africano Luigi Gaffuri, geografo, epistemologo e studioso del pensiero geografico, si propone una completezza di discussione che lo porta a strutturare il suo lavoro in due parti. La prima parte, un discorso sul metodo, è propedeutica alla seconda, e necessaria per capire i quattro saggi che costituiscono la seconda parte. I primi tre sono letture geografiche di famose narrazioni letterarie di argomento africano: i romanzi Tempo di uccidere di Ennio Flaiano; La mia Africa di Karen Blixen; Cuore di tenebra di Joseph Conrad – tre opere di scrittori europei che guardano l’Africa. Il quarto saggio prende in considerazione l’estremo africano dell’asse di indagine, ovvero come alcuni intellettuali e artisti africani guardano l’Africa; inserita in molto altro, Gaffuri analizza la pièce teatrale Che ne è di Ignoumba il cacciatore? del congolese Sylvain Bemba. I quattro saggi, che potrebbero essere del tutto autonomi, come l’autore subito informa i lettori, sono stati scritti e pubblicati singolarmente nell’arco di anni; il che spiega perché il discorso metodologico ritorni come parte integrante anche di ciascuno di essi.

Uno dei due motti collocati exergo nella prefazione di Massimo Fusillo a questo libro è tratto da un articolo del famoso geografo, sociologo e antropologo David Harvey: «L’immaginazione geografica è un fatto troppo pervasivo e importante nella vita intellettuale per essere lasciata soltanto ai geografi» (Knowledge in the Eye of Power: Reflections on Derek Gregory’s Geographical Imagination, in «Annals of the Association of American Geographers», 85, 1, 1995, p. 161). Harvey, di libera formazione marxista, in realtà non vuole affidare la geografia a diverse aree di indagine, quanto introdurre nella ricerca geografica procedimenti che coinvolgano la pluralità delle scienze, della cultura, del sapere e soprattutto del potere nelle sue manifestazioni politiche e sociali. La parola «immaginazione», inoltre, apre molte strade agli studiosi (non solo strade africane!), tante da rischiare una lusinghiera ebrezza di possibilità, ma anche, senza contraddizione, da dichiarare un caveat molto serio su quanto possa fare la «immaginazione» al servizio del «potere». Per inciso, Derek Gregory (nato nel 1951) ha largamente scritto sul Colonialismo, quello di ieri e soprattutto quello contemporaneo in qualunque modo travestito. Il suo Geographical Imaginations (1994) sussiste nel retroterra del libro di Gafffuri, e l’affermazione di David Harvey può, in effetti, essere un buon motto per tutto il libro, che si apre con le pagine di Fusillo e si chiude con uno scritto dell’epistemologa e storica dell’arte Eleonora Fiorani, intitolato Dalla letteratura all’arte africana contemporanea. Il saggio di Fiorani è un regesto, necessariamente succinto, ma efficacemente commentato, di eventi relativamente recenti legati all’arte africana e alle attività di artisti e di studiosi (particolarmente enfatizzata la figura di Sarenco, Isaia Mabellini, purtroppo ormai scomparso) che se ne sono occupati. Una lista degli artisti coinvolti è impossibile, ma si deve almeno notare come Fiorani si adoperi per rendere giustizia a tutte le arti visive, dalla scultura alla fotografia, includendo anche il design, le installazioni e qualche incursione nel cinema, riconducendo infine il tutto a fondamentali rapporti con le vicende coloniali e post coloniali.

Racconto del territorio africano non è un libro facile: richiede al lettore attenzione e una base di passione culturale. È strutturato, come sopra accennato, in due parti. La prima è di per sé una vasta introduzione, che occupa centotrenta delle duecento sessantotto pagine di Gaffuri (escludendo, quindi, il contributo di Eleonora Fiorani e la ricca bibliografia), e, a sua volta, è composta da un primo esteso capitolo, intitolato “Introduzione – Quali Afriche? Voci europee e sguardi da dentro”, e da altri due capitoli, altrettanto estesi, “Raccontare il territorio” e “Immaginari geografici e riflessività”. La precisazione circa il numero di pagine non è pedanteria, ma una sottolineatura dell’importanza che Gaffuri attribuisce al suo humus intellettuale e al lavoro di altri studiosi, geografi e non solo, e soprattutto al metodo di indagine adottato.

All’inizio dell’Introduzione, Gaffuri afferma con chiarezza: «Questo libro si occupa di letteratura dal punto di vista della geografia. In particolare, l’attenzione è focalizzata su alcune narrazioni d’ambientazione africana, emblematiche della letteratura europea d’epoca coloniale e della letteratura africana subsahariana del Novecento» (p. 15). Individuata l’estensione del campo d’indagine in oggetto, gli si impone un pre-discorso sul metodo, che si deve necessariamente estendere diacronicamente e sincronicamente, dalle pratiche storiche e geografiche del passato alla nascita, indubbiamente rivoluzionaria, dei Postcolonial Studies e dei Cultural Studies.

È impossibile seguire il testo di Gaffuri segmento per segmento per l’ampiezza dei suoi riferimenti e anche per la sua tecnica di scrittura, che procede per “aggancio” di dati e fattori culturali, cosicché omettendone qualcuno si compromette il percorso: l’unica via efficace è leggerlo nella sua interezza. Si possono, però, estrarre alcuni elementi particolarmente importanti, partendo dal riconoscere la posizione permanentemente liminale, «lo spazio del tra», dello scrittore europeo che affronta l’Africa. Un primo elemento è costituito dalla domanda che Gaffuri costringe il lettore a farsi: per chi scrive lo scrittore europeo (ma anche il filosofo) tra Ottocento e prima metà del Novecento? Per chi scrivono Hegel, Conrad, Blixen, Flaiano? Gaffuri non si addentra, ma sottolinea come ci sia una «asimmetria» geografica che perdura in asimmetria del pensiero, necessariamente legata al Colonialismo e al pensiero coloniale (p. 30). Le narrazioni dei romanzieri europei dicono, alla fine, più sull’Europa che sull’Africa. Da tutto questo nascono spontaneamente altre domande: per chi scrivono Said, Bhabha, Ngugi wa Thiong’o, Spivak, e Achebe? Nel libro di Gaffuri questi interrogativi sono costantemente sottesi e in movimento, inducendo il lettore a ripercorrere la storia e a rendersi conto di come ogni nuovo evento storico, anche contemporaneo, modifichi non solo il presente, ma anche la comprensione e valutazione del passato.

In un punto chiave della Introduzione, per esempio, Gaffuri ricorda che in un suo discorso del 1973 Achebe, richiamando la leggendaria frase di Metternich sull’Italia, dice che l’Africa non è «solo un’espressione geografica»; la frase di Metternich (comunque interpretata) lo porta, perseguendo la sua tecnica di “aggancio”, a interrogarsi sul tema della lingua: quale lingua per l’Africa? Il colonialismo linguistico oggi è una realtà che si potrebbe discutere per migliaia di pagine. Gaffuri non se ne serve direttamente, ma è impossibile leggere questa parte del suo libro e non pensare a Cheikh Anta Diop, che nel breve, spinosissimo e visionario capitolo sulla lingua del suo Les fondaments économiques et culturels d’un état fédéral d’Afrique Noire, (Présence Africaine, 1960 e 1974) auspica come necessaria alla decolonizzazione una «unité linguistique» africana (pp. 20; 29). I tempi di Cheikh Anta Diop (come quelli di un altro grande storico africano, Joseph Ki Zerbo) sembrano lontani, ma sono una delle cerniere fondamentali per tentare di capire non solo la mise en roman dell’Africa e l’imperialismo linguistico (non solo in Africa!), ma anche lo spazio geo-politico contemporaneo. Gaffuri si spinge oltre nel passato, ricordando più volte nel libro la seconda Conferenza di Berlino, 1884-1885, dove si è divisa e spartita l’Africa tra i poteri europei, istituendo il diritto di depredare le sue risorse. Una Conferenza quasi ignorata da molti manuali europei di storia, ma largamente presente nei programmi e nei testi scolastici africani (un solo esempio: i manuali senegalesi per le scuole sia inferiori sia superiori). Si deve aggiungere che se il tema della lingua era spinoso in Cheikh Anta Diop e in Ki Zerbo, ora lo è altrettanto: alle Nazioni Unite non è contemplata alcuna lingua africana, e del resto se uno scrittore africano vuole essere letto non può scrivere solo in una lingua africana – Soyinka e Ngugi wa Thiong’o possono permettersi di scrivere nella loro madrelingua, ma solo dopo aver raggiunto un successo planetario, e comunque pubblicando i loro lavori anche in inglese.

Nelle pagine seguenti compaiono, necessariamente, Gaston Bachelard (la poetica dello spazio e altro), Édouard Glissant (il rizoma), Pierre Bourdieu (forse la teoria dei campi potrebbe entrare maggiormente nel discorso), Gregory Bateson, marito di Margaret Mead (i metaloghi). Infine, Gaffuri afferma e difende il suo procedimento di soggetto-ricercatore, il «modellizzare scientificamente la ricerca sul campo», non scartare «dissonanze» ed «emozioni», accettare la «imprevedibilità» del reale materiale – la materia del mondo, direbbe il filosofo Giovanni Piana – e dell’inconscio. E, completando la sua affermazione in nota con riferimenti all’io cartesiano e a Lacan, aggiunge:

A questo proposito, il discorso può essere articolato su tre nuclei epistemici: il soggetto della scienza in geografia (che gioca tra autoriferimento dell’enunciazione e eteroriferimento dell’enunciato; l’inconscio del ricercatore geografo sul terreno (che mette in causa la questione dell’infinito e delle sue possibili rappresentazioni; l’etica (che ha a che fare con l’incertezza e l’azione). […] è solo all’interno di questo sistema tripolare che può essere affrontato un discorso sul geografo-osservatore come soggetto di una modernità plurale. (p. 53).

Dopo questa lunga indispensabile “Introduzione”, Gaffuri procede con i due capitoli a loro modo ancora introduttivi, “Raccontare il territorio” e “Immaginari geografici e riflessività”. Nel primo dei due, il percorso inizia con Schopenhauer (Il mondo come volontà e rappresentazione) e prende subito una strada semiotica: «La produzione e il consumo di segni e simboli sono dunque i tratti caratterizzanti della condizione umana» (p. 59). Il sistema di produzione e consumo crea, dunque, una cultura, ovvero le culture. Quello che Gaffuri desidera qui dimostrare, è la necessità di «aprire il terreno alle relazioni tra geografia e semiotica», creare una geografia che consideri i luoghi anche per i loro valori culturali – e, si deve aggiungere, disvalori. Dopo avere, in parte con Hilary Putnam, «destituita di fondamento» la «contrapposizione […] tra scienza e arte», il contributo del Racconto del territorio africano a questo, quasi nuovo, «campo di frontiera» è proprio, dice Gaffuri, il prendere in considerazione narrazioni letterarie in quanto nello stesso tempo interpretative e tributarie del sapere geografico:

Il racconto del territorio è portatore di un’istanza scientifica che, nel concepire la geografia come forma territoriale dell’azione sociale, si confronta con alcune espressioni letterarie analizzate in questo volume. Le forme narrative, e in primis la letteratura, sono qui considerate come dispositivi di rappresentazione nei quali cercare la geografia, connaturata alle esperienze e alle condizioni esistenziali delle persone, a loro volta organizzate in società che intrattengono relazioni con lo spazio terrestre. (p. 63).

Quello che segue è un vero discorso sul metodo, che propone usi più precisi e differenziati di tre termini geografici, spesso utilizzati come sinonimi, e qui identificati in aspetti e funzioni proprie: «ambiente, territorio e paesaggio». La geografia che operi sulla base e di questa triade è evidentemente una geografia complessa, che deve fare tesoro di dati dovunque li possa trovare, incluse le letterature e le arti. Gaffuri si sofferma su concetti e dati di realtà, enfatizzando appunto la complessità, soprattutto per quanto riguarda la territorializzazione dell’ambiente, e anche del paesaggio: «Il territorio è l’ambito sociale che nasce dall’azione trasformativa dell’uomo sulla natura, sullo spazio fisico, piegando cognitivamente e concretamente l’ambiente ai propri fini […]» (p. 66). Il passaggio da territorio naturale a territorio «sociale» è un tema inesauribile in tutti i sensi. Dalla storia alla politica, dalla letteratura alle arti visive la territorializzazione rappresenta una linea guida che non si interrompe mai, intrecciandosi alla storia stessa della civilizzazione. Per quanto riguarda la letteratura, e in particolare la letteratura ispirata dal Colonialismo, il lettore di queste pagine, o almeno il lettore che qui scrive, non può non pensare a numerosi romanzi, come Robinson Crusoe di Daniel Defoe, Tocaja grande di Jorge Amado, The Grass Is Singing di Doris Lessing, per non fare che tre esempi, ma anche alla ricca produzione di romanzi di fantascienza sulla colonizzazione di nuovi mondi.

Dal canto suo, Gaffuri in queste pagine insiste sul potere di controllo della territorializzazione sulla vita umana, un potere dal quale non sembra possibile fuggire nemmeno per l’arte – soprattutto per l’architettura, ovviamente, ma anche per le arti figurative, e con debita differenza, per la letteratura. Sono qui particolarmente illuminanti le citazioni del pensiero di Denis Cosgrove, geografo americano scomparso ormai da più di dieci anni, ma tuttora attualissimo e ispiratore di grandi aperture. Ancora una volta le possibilità di indagine che Gaffuri spalanca davanti allo studioso di letteratura provocano una specie di ebrezza, perché suggeriscono implicitamente riletture di un grande numero di testi letterari, soprattutto romanzi ottocenteschi e novecenteschi, ma non solo. Ovviamente Gaffuri suggerisce un metodo non un elenco di romanzi. Se un elenco è impensabile, lo sprone è irresistibile: quasi a caso, si può pensare a romanzi come Fame e Il risveglio della terra di Knut Hamsun, a North and South di Elizabeth Gaskell, a Waiting for the Barbarians di J. M. Coetzee , e persino a Paul et Virginie di Bernardin de Saint Pierre e, con un salto di tempo e di luogo, al lavoro teatrale Translations dell’irlandese Brian Friel.

Nel secondo dei due capitoli deutero-introduttivi, “Immaginari geografici e riflessività”, Gaffuri, che chiama il capitolo «interludio filosofico», prende le mosse da un basilare, ma non semplice, «essere significa […] essere da qualche parte» (p. 89), e si lancia in una cavalcata esperta attraverso un campo ricchissimo, da Platone a Cartesio a Vico; e poi a Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bachelard, Foucault, Derrida per discutere l’essere nel tempo affiancato all’essere nello spazio e arrivare al «luogo», allo «spatial turn» e a una heideggeriana «topologia dell’essere». Seguono, necessariamente, riferimenti ai più noti studiosi di Colonialismo, Postcolonialismo, diversità e incroci, da Bhabha (terzo spazio), a Spivak, Said, Appadurai, e altri. Per arrivare alla pratica della riflessività (non solo sociologica, ma anzi allargata anche alla auto-analisi) e al suo scavo teso a mettere in luce i rapporti fra letteratura e geografia, Gaffuri passa anche attraverso riferimenti a scrittori universalmente noti e approda, alla fine del capitolo, all’affermazione centrale, fulcro del suo lavoro: «I romanzi, mettendo in scena uomini e società nei loro spazi e nei loro luoghi, funzionano come giacimenti di sapere” (p. 122). Forse non tutti i romanzi, ma quasi tutti, e certo lo fanno i tre romanzi che ha scelto di studiare, tutti e tre opere di scrittori per i quali l’Africa è un luogo “altro”.

A questo punto, mantenendo vivace la tecnica dell’aggancio, Gaffuri si dedica al primo e unico romanzo di Ennio Flaiano, Tempo di uccidere – Il Fascismo italiano in Etiopia, pubblicato nel 1947, liberamente basato sul diario che Flaiano teneva quando era tenente di complemento del Genio durante la Guerra d’Etiopia dal novembre 1935 al maggio 1936. Per inciso, il periodo coloniale italiano, dopo la sventurata Guerra d’Abissinia (1895-1896), si situa tra il 1936 e il 1941. Proporre oggi una rilettura di Tempo di uccidere è uno dei meriti di Gaffuri, che pur mantenendo fisso lo scandaglio geografico, porta a riflettere su numerosi altri aspetti e sullo stesso genere romanzo (questo, dunque, e qualunque romanzo) concepito come “insieme”. Le citazioni dal testo di Flaiano sono numerose, eppure spesso si è portati a desiderarne di più. Particolarmente denso di elementi il brano in cui Flaiano, autore implicito, “guarda” dentro il suo romanzo, dove il protagonista e narratore “guarda” l’àscaro Johannes che “guarda” una vallata e la valuta in toto, come ambiente naturale, territorio e paesaggio (p. 134; con tacito richiamo a p. 63; e, in nota, una illuminante citazione dal Poema africano della Divisione ’28 ottobre’ di Marinetti). Per inciso, ma non troppo, per Johannes, qui e altrove, i luoghi importanti sono quelli dove c’è acqua.

Gaffuri raggruppa e ordina passi del testo di Flaiano in citazioni multiple, collegando per senso e immagini brani che nel romanzo compaiono in pagine diverse, anche lontane fra loro. Caldo, aridità, fiume apparentemente inefficiente al benessere, fatica, colori estenuanti, persino un aggettivo isolato, «morbida», usato etimologicamente nel senso di “malsana”, “malata” in unione a «atmosfera» (p. 137), concorrono tanto alla rappresentazione di Flaiano, quanto a quella di Gaffuri. Il romanzo non include dati e riflessioni storiche (Gaffuri, invece, abbonda), ma indugia numerose volte sulle carte geografiche: immagini, indicazioni, denominazioni – le citazioni di molti di questi passi sono utilmente raggruppate con il metodo multiplo adottato da Gaffuri (pp. 141 e 143, e nota sulla Guida dell’Africa Orientale Italiana della Consociazione Turistica Italiana). L’illusione coloniale italiana, l’esotismo, gli errori sociali, economici, umani sono esposti spietatamente sia da Flaiano sia da Gaffuri; Gaffuri lo fa sia tramite Flaiano sia facendo ricorso a filosofi e studiosi contemporanei – o quasi. Particolarmente forte – fra geografia e letteratura – il tema della terra coltivabile, collegato a quello della fame.

A Flaiano segue Karen Blixen con il memoir-romanzo La mia Africa (Out of Africa). Il capitolo, o meglio il saggio, intitolato “Cartografia, paesaggio e letteratura nel Kenya coloniale”, è preceduto da un motto, liberamente tratto da una fiaba Ekoi del Camerun, dove un’antropomorfizzata topolina intesse bambini-racconto di tutto quello che vede, e «a ciascuno di loro diede una veste di un colore diverso […] I racconti diventarono i suoi figli e vissero in casa sua e la servirono perché lei non aveva figli suoi» (p. 163). Se non sulla geografia dei luoghi, il motto dice moltissimo sulla narratività africana e introduce in modo affascinante La mia Africa, che è di per sé un’opera passionale, consapevole, intrecciata alla storia, determinata da luogo e spazio. Pubblicato nel 1937, scritto direttamente in inglese (il titolo inglese, Out of Africa, forse comunica meglio la passionalità e la privazione), il romanzo è una miniera di conoscenza per lo studio del Colonialismo.

Gaffuri tocca momenti e aspetti fondamentali, come la Conferenza di Berlino del 1884-1885 e il sanzionamento europeo dei confini africani; la cartografia coloniale; la cartografia moderna e l’isotropia; la scala lineare nelle carte geografiche – l’universo è isotropo, ma noi lo facciamo diventare anisotropo cercando fonti/fonte di percezione; anche in poesia, nei romanzi, nelle arti figurative. Stupefacente l’estensione dei possedimenti europei in Africa, che potevano essere persino maggiori dei «tremila ettari» di Karen Blixen (p. 171).

Anche per leggere geograficamente La mia Africa, Gaffuri fa largo uso di citazioni che raggruppa in frammenti, susseguenti nel libro, ma in pagine anche lontane fra loro. La tecnica fa diventare le citazioni un deutero-testo quasi simultaneo, rendendo, però, necessaria molta attenzione ai numeri di pagina. Molto belle e utili le citazioni che rappresentano numerose “visioni dall’alto” (pp. 174-176; 177; 179-180; 181-182-183; 184). È in questo saggio su Karen Blixen che Gaffuri propone con ancora più chiarezza le tre categorie analitiche di «ambiente naturale», «territorio» e «paesaggio» (p. 186), e i loro collegamenti concomitanti, approfonditi nei commenti alle citazioni. Sono particolarmente interessanti i passi, sia di Blixen sia di Gaffuri, che ci portano a riflettere sulla territorializzazione, dalla centralità urbana di Nairobi, imitazione europea, dove però si doveva andare a cavallo o con un carro (p. 193), alla tassazione degli squatters, che avrebbero fatto a meno di strade, treni, illuminazione e anche polizia (pp. 196-197). Impossibile a questo punto per il lettore non pensare agli investimenti cinesi in Africa, e, ampliando il tema, a quali categorie sociali interessano strade e collegamenti.

Il saggio si conclude con ulteriori riflessioni sulla cartografia, dalle mappazioni coloniali come «inventari delle risorse umane e naturali», che alla fine diventano un «progetto politico» (p. 197), al riconoscere che le carte geografiche vogliono porsi come neutre, ma non lo sono: dalla rappresentazione dell’ambiente naturale ai nomi sono, appunto, anche progetti di politica economica. Pure, la cartografia è necessaria, guardandosi dal pericolo di farla diventare sussidiaria di un grave impoverimento culturale. Molto belle a questo proposito, principalmente per natura, cultura e visione unidirezionale, le citazioni di Blixen, da Ombre sull’erba e da Out of Africa (p. 201) – quasi-conclusive del saggio.

Il terzo romanzo esaminato è Heart of Darkness di Joseph Conrad. Un’opera breve, spesso definita dagli studiosi anglofoni novella, ma traboccante di temi e irta di problemi interpretativi: nulla è univoco, neppure l’aspirazione, mai esplicita e pure sepolta nel profondo inquieto della narrazione, a un ideale bilateralismo tra “noi” e “l’altro”. Il titolo del saggio e capitolo, “Squarciare le tenebre: il Congo coloniale tra Conrad e Schmitt”, rispecchia in qualche modo la complessità che il lettore è invitato ad affrontare.

Primo preludio alla lettura di Heart of Darkness è ancora una volta per Gaffuri la Conferenza di Berlino del 1884-1885 (il viaggio di Conrad in Congo è del 1890), dandone per noti gli elementi salienti. Vale la pena, comunque, ricordare che Bismarck volle la partecipazione di quattordici stati, alcuni con poteri maggiori e acquisiti come Inghilterra, Francia e Portogallo, altri, come l’Italia, con molto meno peso. Parteciparono, con differenze di posizione, anche gli Stati Uniti e l’Impero Ottomano. In funzione delle posizioni di Conrad è importante ricordare anche che la Conferenza di Berlino è stata spesso chiamata Kongokonferenz, principalmente perché confermava i possessi privati del Re Leopoldo del Belgio in Congo. Berlino è il primo preludio, comunque, perché c’è un secondo preludio, che collega il “diritto coloniale” alla teorizzazione del “nomos” come “Rechtskraft”, “forza di legge”, “forza di diritto” nel pensiero di Carl Schmitt (1888-1985). Sono pagine (pp. 207-215) da leggere con attenzione, che richiederebbero approfondimenti quasi a ogni paragrafo, perché Schmitt, importante teorico della destra, cattolico, prolifico, attivo ben oltre la Seconda Guerra Mondiale, è un pensatore inquietante e il suo lungo percorso presenta variazioni fino alla fine.

«Agli esordi il diritto poggia sull’occupazione territoriale e sulle delimitazioni […]» (p. 208); in seguito il potere diretto e arbitrario di dichiarare un possesso terriero evolve fino alle complessità coloniali e a oggi. Leggendo Schmitt, Gaffuri procede succintamente all’esame dei processi di territorializzazione coloniale, aggiungendo in nota (p. 211) una fondamentale citazione di Schmitt da Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum auropaeum” (ed. or. 1950; Adelphi 1991). È particolarmente importante (anche per la nostra contemporaneità) che il nomos della terra non trascuri il mare e il suo ordinamento spaziale. Qui si potrebbe aggiungere, in altra sede, una rassegna, o un racconto, della funzione emotiva del mare e delle distanze che il mare materialmente rappresenta nella creazione del concetto di “scoperta” e della liceità di occupazione (e quindi di possesso) di territori non europei: un immaginario potente e indistruttibile, che agisce in gradi, ambiti e piani molto diversi.