02 dicembre 2025

Sorella d’inchiostro. 23 racconti per Kaha Mohaned Aden

Recensione al libro Sorella d’inchiostro. 23 racconti per Kaha Mohaned Aden

a cura di Gabriella Ghermandi, Kossi Komla-Ebri, Itala Vivan (Aiep Editore, 2025)

di Francesca Romana Paci

Era piena di vita, di desideri e di slanci Kaha, nonostante il peso della sua malattia. Aveva anche progetti di scrittura per il futuro, sia creativa sia di indagine letteraria e critica. Ma il destino, caso o ananke, ha deciso per lei.

L’Introduzione è di Itala Vivan, che la intitola Una ghirlanda di racconti. Così scrive: «Questo libro si compone di ventitré racconti che altrettanti scrittori afroitaliani hanno dedicato all’amica scrittrice Kaha Mohamed Aden, loro sorella d’inchiostro, scomparsa nel 2023. Non è quindi un’antologia, né il frutto di una scelta critica, ma un corpus naturale offerto come fosse un mazzo di fiori» (9).

Nella prima parte dell’Introduzione, dopo un breve cenno globale ai racconti, Vivan fornisce una succinta traccia dei recenti fenomeni di emigrazione/immigrazioni – recenti ma comunque ancora frutto del colonialismo. L’immigrazione in Italia, fa notare Vivan, arriva dopo gli anni Ottanta, considerevolmente tarda rispetto all’immigrazione in Francia e nel Regno Unito. L’Italia non è preparata, e non sono preparati gli immigrati, che per la maggior parte arrivano senza sapere la lingua italiana. Ma la imparano, la fanno propria, la manipolano e scrivono. Più difficile per loro che per gli africani francofoni e anglofoni, che hanno imparato francese e inglese nella vita quotidiana e a scuola. La varietà delle produzioni degli immigrati che si sono fermati in Italia è notevole. Inoltre, aggiungerei, il fenomeno della scrittura italofona di emigranti, non solo dall’Africa, ma da tutto il mondo, è tuttora in fieri e aumenta di anno in anno – i primi immigrati storici, inoltre, sono tuttora attivi e sulla breccia.

Vivan conclude l’Introduzione con una essenziale biografia di Kaha, dove racconta del suo arrivo in Italia, di suo padre, Mohamed Aden Sheikh, uomo politico e medico chirurgo, incarcerato da Siad Barre, accolto in Italia, dove poi lavorò come medico fino alla morte e dove scrisse un’autobiografia, pubblicata in varie successive edizioni.

Vivan racconta degli studi universitari di Kaha, del suo sposarsi e stabilirsi a Pavia, del suo lavoro interculturale, delle sue prime esperienze teatrali e letterarie, e dei suoi libri, Fra-intendimenti, una raccolta di racconti pubblicata nel 2010, e il romanzo Dalmar – La disfavola degli elefanti, pubblicato nel 2019. Tutto il resto avrebbe potuto essere nel futuro.

I ventitré racconti, in ordine di comparsa nel libro, sono opera di Emmanuel Edson Moukoko, nato in Camerun, si occupa anche di teatro; Hamid Barole Abdu, nato in Eritrea, narratore e saggista; Jorge Canifa Alves, originario di Capo Verde, si dedica anche al teatro; Amor Dekhis, nato in Ageria, scrive ed è specializzato in Industrial Design; Erminia Dell’Oro, nata ad Asmara, da genitori italiani; Soumaila Diawara, nata nel Mali, a Bamako, è un personaggio politico di notevole rilievo, le è assegnata protezione internazionale; Abdou M. Diouf, originario del Senegal, biologo, scrive ed è un appassionato di musica italiana; Shirin Ramzanali Fazel, nata a Mogadiscio, da madre somala e padre pakistano, studiosa e plurilinguista; Gabriella Ghermandi, nata ad Addis Abeba, di madre etiope e padre italiano; Pap (Abdoulaye) Khouma, senegalese, scrittore e giornalista; Kossi Komla-Ebri, proveniente dal Togo, scrittore e medico chirurgo; Tahar Lamri, nato ad Algeri, scrittore, traduttore e artista poliedrico; Karim Metref, algerino, insegnante di Educazione Artistica in Italia; Sonia Lima Morais, proveniente da Capo Verde, mediatrice familiare e griotte; Ingy Mubiayi, nata al Cairo, insegnante, studiosa e libraia; Paul Bakolo Ngoi, nato nella Repubblica Democratica del Congo, giornalista e studioso; Rahma Nur, nata in Somalia, insegnante, narratrice e poeta; Judicael Ouango, originario del Burkina Faso, narratore, poeta e campione di basket; Paola Pastacaldi, scrittrice, giornalista, nipote di due nonni vissuti in Africa; Angelica Pesarini, professore universitario a Toronto, Canada; Igiaba Scego, nata a Roma da padre e madre somali, scrittrice e studiosa; Abdelmalek Smari, algerino, narratore e psicologo di formazione; Maria Abbebu Viarengo, nata in Etiopia, educatrice interculturale e scrittrice.

Dei ventitré racconti tre hanno Kaha protagonista o comunque agonista, Il nostro incontro di Emmanuel Edson Moukoko; La disfavola dell’elefante nella stanza di Abdou M. Diouf; e Ti rubarono a noi come una spiga di Tahar Lamri, da dove proviene il titolo del libro, Sorella d’inchiostro. Ma Kaha è implicitamente nell’humus e nel sostrato generativo di tutti. Non si può riassumere un libro come questo: l’unico modo di capirlo è leggerlo.

Parole chiave : afrodiscendenti, afroitaliani, Bologna, Kaha Mohaned Aden, scrittura

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/sorella-dinchiostro-23-racconti-per-kaha-mohaned-aden/trackback/

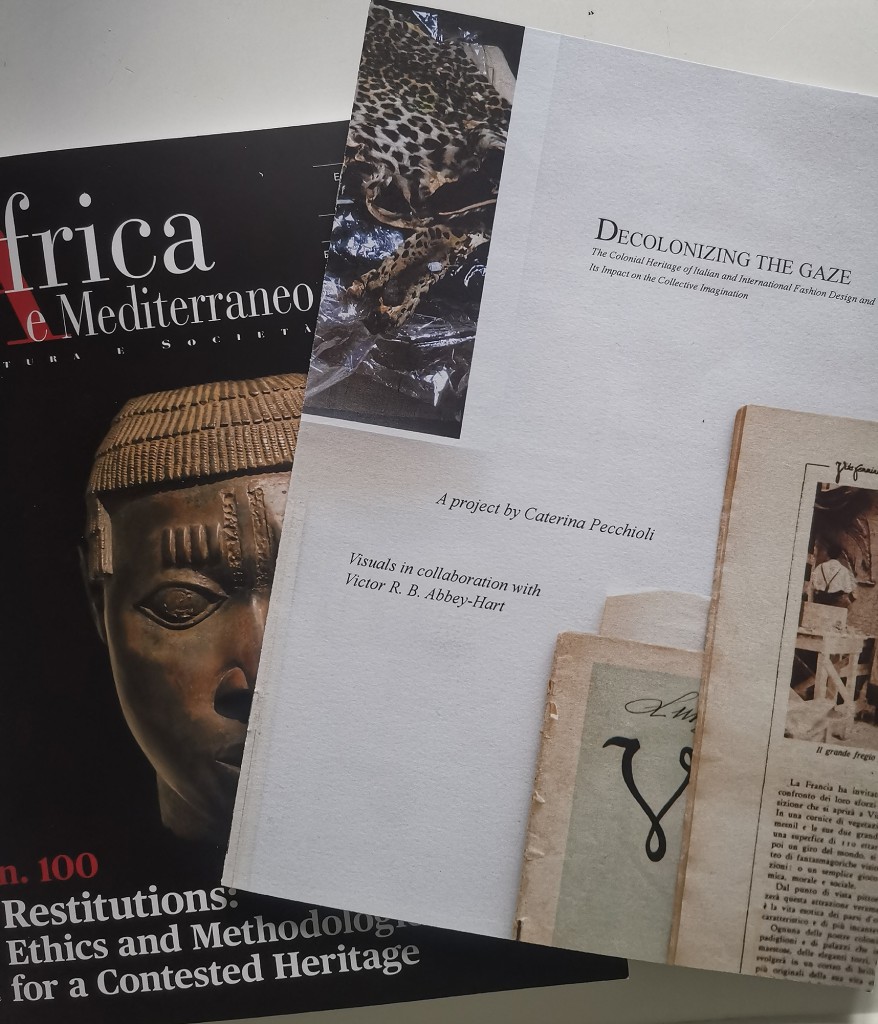

Giovedì 18 settembre la piattaforma di arte contemporanea Framer Framed di Amsterdam ospiterà Decolonizing the Gaze: The Colonial Heritage of Italian and International Fashion Design and its Impact on the Collective Imagination, una tavola rotonda che prende le mosse dalla ricerca dell’artista visiva Caterina Pecchioli sull’immaginario della moda coloniale in Italia e Olanda. L’evento presenta lo studio degli oggetti di moda che Pecchioli ha visionato nei depositi dell’Ex Museo Coloniale di Roma, oggi Museo delle Civiltà (MUCIV), e del Wereldmuseum di Amsterdam, riflettendo sulle continuità e le rotture che legano il passato al presente in due contesti post-coloniali molto diversi. Si tratta di uno studio partecipativo che ha coinvolto attivamente designer e artisti con background coloniale in una riflessione collettiva sulle eredità del colonialismo, sulla agency coloniale, la sostenibilità e il significato politico del design.

Il prisma della moda, intesa sia come reparto produttivo che come campo semiotico che plasma la narrazione e la memoria, rivela una storia di diseguaglianze e interdipendenze tra Nord e Sud del mondo che attraversano lo spazio materiale dei corpi e quello immateriale del immaginario. La tavola rotonda conclude un biennio di scambi e incontri finalizzato a decentrare la prospettiva eurocentrica della moda contemporanea.

All’evento, moderato da Alessandra Saviotti, prenderanno parte, oltre all’artista, la stilista Linnemore Nefdt, Enrica Picarelli, direttrice editoriale di Africa e Mediterraneo, studiosa di moda africana, e Alessandra Vaccari, professoressa presso l’IUAV di Venezia e autrice di saggi sulla moda coloniale italiana.

Venerdì 19 all’Open Studio allestito presso la Thami Mnyele Foundation ad Amsterdam sarà possibile visionare l’output artistico del progetto che include le tavole pubblicate su Africa e Mediterraneo, alcune delle quali realizzate in collaborazione con il designer R.V. Abbey-Hart.

Il progetto ha beneficiato del sostegno dell’Italian Council con la collaborazione di Thami Mnyele Foundation, CBK Zuidoost, Framer Framed e di numerosi partner culturali tra cui Africa e Mediterraneo. Quest’ultima ha pubblicato una restituzione visiva approfondita del lavoro di Pecchioli nel numero 100 – Restitutions: Ethics and Methodologies for a Contested Heritage, curato da Lucrezia Cippitelli e Donatien Dibwe dia Mwembu – dedicato al tema della restituzione e della decolonizzazione dei musei che presenta una ricca sezione sul caso italiano e in particolare sulla controversa storia dell’Ex Museo Coloniale. Gli abiti, i tessuti e gli accessori raccolti nel collage di immagini realizzato da Pecchioli e dai designer che hanno partecipato a Decolonizing the Gaze non rivelano solo la vastità del saccheggio coloniale, ma anche e soprattutto le modalità non lineari attraverso cui le narrazioni e le identità culturali sono sopravvissute e si sono trasformate nel tempo.

Sarà possibile visionare l’output artistico del progetto che include le tavole pubblicate su Africa e Mediterraneo e quelle realizzate dal designer R.V. Abbey-Hart, venerdì 19 all’Open Studio allestito presso la Thami Mnyele Foundation.

Parole chiave : Arte, Caterina Pecchioli, Decolonizing the Gaze, dossier numero 100

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/ad-amsterdam-il-progetto-artistico-decolonizing-the-gaze-di-caterina-pecchioli/trackback/

16 aprile 2025

Fotografia africana fra afropessimismo e afrofuturismo

Fotografia africana fra afropessimismo e afrofuturismo: il cambiamento della narrazione.

Al MAST di Bologna l’incontro con Azu Nwagbogu.

“La foto di Kevin Carter ‘L’avvoltoio e la bambina’, scattata nel 1993 in Sudan e vincitrice del Premio Pulitzer, ora non sarebbe apprezzata: la narrazione visuale dell’Africa è cambiata, e a questo hanno contribuito autori e autrici del continente.”

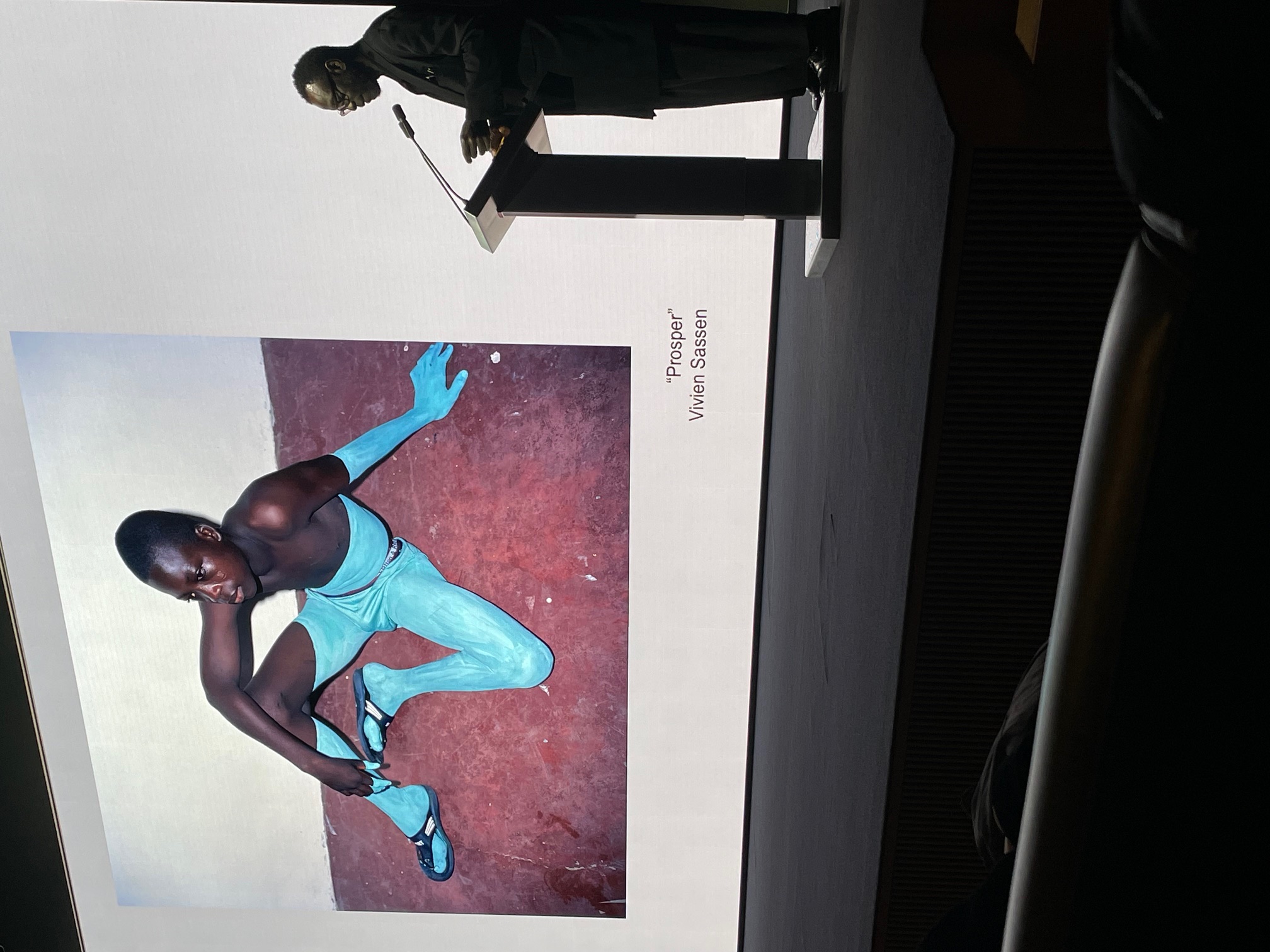

Partendo da questa riflessione sull’iconica immagine del fotoreporter sudafricano, durante un incontro presso il MAST di Bologna il 7 aprile 2025, il curatore di fama internazionale ed esperto di arti visive Azu Nwagbogu ha sintetizzato il suo messaggio sulla rivoluzione “afro-ottimista” della fotografia africana.

Come evento parallelo alla mostra MAST Photography Grant 2025, che espone i cinque finalisti del concorso biennale su industria e lavoro dedicato agli artisti emergenti che sviluppano un progetto originale e inedito sul mondo dell’industria e della tecnica, si è tenuto un dialogo tra il curatore della collezione MAST Urs Stahel e Azu Nwagbogu, fondatore e direttore del Festival Internazionale di fotografia “LagosPhoto”, nonché fondatore e direttore della “African Artists’ Foundation” (AAF), un’organizzazione non profit con sede a Lagos.

Profondo conoscitore della scena africana della fotografia, curatore nel 2024 del primo Padiglione del Benin alla 60ª edizione della Biennale di Venezia, Nwagbogu ha esposto la sua visione dell’evoluzione della fotografia africana nel passaggio dalla cultura afropessimista, caratterizzata da un approccio negativo sulle possibilità di sviluppo del continente, alla cultura afrofuturista, che invece include l’Africa in una visione aperta al futuro e allo sviluppo tecnologico.

Nella sua esposizione ha passato in rassegna alcuni esempi di autori e autrici che, in particolare negli ultimi 15-20 anni, hanno contribuito a rivoluzionare la narrazione sul continente, e a contrastare l’immagine afropessimista incapsulata nelle rappresentazioni come la famosa foto di Carter.

Al di fuori delle visioni tragiche e misere, nei media mainstream dominava l’indifferenza, come denunciò nel 1996 l’installazione “Searching for Africa in LIFE” di Alfredo Jaar (1996), constatando che in più di 300 copertine della celebre settimanale statunitense dal 1936 al 1996, solo 5-6 persone afrodiscendenti erano rappresentate in copertina.

Gli autori e le autrici dell’Africa e della diaspora hanno affrontato questa sfida di ampliare la narrazione corrente e dare sempre più spazio al dinamismo e al potenziale innovativo delle comunità africane.

Lo ha mostrato Nwagbogu con esempi di autrici come la statunitense Ayana Jackson, la cui serie Desease gioca con la tradizionale afropessimistica rappresentazione dell’Africa; la sudafricana Mary Sibande, figlia, nipote e bisnipote di donne impiegate come domestiche nel Sudafrica dell’apartheid, che ha “inventato” Sophie: una colf con l’attitude di una supereroina; i ritratti trionfanti della sudafricana Zanele Muholi, autoproclamatasi “visual activist”: queste artiste sfidano gli archivi, li decostruiscono e li reinterpretano per imporre uno sguardo decoloniale. Sono loro, ha affermato Nwagbogu, ad aver insegnato un nuovo approccio agli artisti in Sudafrica e non solo, cambiando la narrazione.

E così sono emerse opere come la serie Afronauts della spagnola Cristina de Middel, ispirata all’utopistico programma iniziato in Zambia dal professore Edward Makuka Nkoloso di portare il suo paese a conquistare lo spazio.

Nwagbogu ha poi raccontato l’evoluzione del Lagos Photo Festival, dalla prima edizione nel 2010, soffermandosi su edizioni come quella del 2020, dal titolo Rapid-Response-Restitution Home Museum, costruita sull’invito aperto a tutte le persone chiuse in casa per il lockdown a partecipare con foto fatte con il cellulare a oggetti di valore presenti in casa. Una spinta alla democratizzazione del museo.

Nel 2021 è stata la volta del progetto “Unpacking the Suitcase. Searching for Prince Emmanuel Adewale Oyenuga”, un interessante esempio di “restituzione” basato su una storia di archivi famigliari. Nel 1967, il principe Emmanuel Adewale Oyenuga si iscrisse come studente alla scuola d’arte Escuala Massana di Barcellona. Tre anni dopo, lui e sua moglie Elizabeth decisero di lasciare Barcellona per Londra. Il principe Oyenuga lasciò una valigia con il suo archivio alla sua cara amica Luisa Guadayol a Barcellona, che non ebbe più sue notizie. Nel 2016, Luisa morì e sua figlia Ana Briongos decise di tentare di restituire la valigia a Emmanuel Adewale Oyenuga o alla sua famiglia in Nigeria. Il materiale trovato nella valigia, che è diventato l’oggetto dell’esposizione, indica diversi momenti sociali e culturali nella storia della Nigeria e oltre: la guerra civile nigeriana, i legami culturali tra due paesi, Nigeria e Spagna, l’eredità dell’artista, la storia dell’emigrazione, la fotografia in studio nigeriana degli anni ’70. Dopo una lunga ricerca, i discendenti di Oyenuga sono stati rintracciati e la valigia gli è stata solennemente restituita, ha affermato Nwagbogu, come atto di decolonizzazione. Un esempio di lavoro sugli archivi, con pratiche di decostruzione e reinterpretazione, per far sì che essi parlino e contribuiscano a nuove riflessioni.

Nella restituzione, ha infine affermato, non dobbiamo vedere solo una restituzione dei preziosi oggetti presenti nei musei occidentali, ma uno sforzo condiviso di capire cosa è successo. E per fare questo l’arte, l’immagine, giocano un ruolo fondamentale nel cambiare le narrazioni, e cambiare la percezione.

Parole chiave : Africa, Azu Nwagbogu, Fondazione MAST, fotografia, Kevin Carter

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/fotografia-africana-fra-afropessimismo-e-afrofuturismo/trackback/

Se le relazioni culturali asimmetriche proprie del colonialismo hanno portato al saccheggio di oggetti culturali, come abbiamo costruito i dispositivi coloniali? In che modo essi agiscono ancora oggi? In che modo dobbiamo decostruire il nostro sguardo per denaturalizzarli e denaturalizzarne l’impatto sulle nostre società contemporanee? In che modo è possibile riparare? Queste sono alcune delle domande che pongono Lucrezia Cippitelli e Donatien Dibwe dia Mwembu, curatori del dossier numero 100 di Africa e Mediterraneo dedicato alla questione restituzioni.

Impugnato dai paesi africani fin dalle lotte di indipendenza degli anni 50 e 60, poi oggetto di convenzioni UNESCO e UNIDROIT ad hoc (rispettivamente del 1970 e 1995), questo tema è diventato di grande attualità perché le istituzioni occidentali, in possesso di oggetti che non hanno provenienza chiara e che testimoniano una storia oggi difficile da salvaguardare, hanno mostrato un disagio e un bisogno di liberarsi della pesante eredità coloniale e affrancarsi dalla definizione di “ultimi baluardi del colonialismo”.

Il dibattito sulla restituzione, sulle ricostituzioni, sul riparare, attraverso la riappropriazione dei valori culturali, permette di ricollegare il passato precoloniale, consapevolmente sepolto e dimenticato, a un presente postcoloniale amputato. Cosa viene restituito? Qual è il valore degli oggetti culturali restituiti alle comunità di origine? Queste domande sono l’humus di un dibattito che dovrebbe essere speculare a quello delle società occidentali e interno al continente africano cosiddetto moderno, tra i membri delle comunità di origine, per creare uno spazio di dialogo e di sensibilizzazione sull’importanza dei valori culturali africani in generale e sul loro mantenimento e conservazione. Ripristinare tutti i valori tradizionali distrutti sembra essere la risposta alle domande: “Qual è il futuro delle nostre lingue madri, soprattutto all’interno delle famiglie intellettuali? Come manteniamo i nostri cimiteri? Come conserviamo i nostri documenti d’archivio?”

Il dossier raccoglie contributi in italiano, inglese e francese di studiosi, esperti e attivisti che trattano casi puntuali, come quelli dell’Etiopia, del Kenya e della Nigeria, e questioni più ampie. La sezione sull’Italia, che include due articoli sull’ex Museo Coloniale, oggi Museo delle Civiltà di Roma, evidenzia i limiti del dibattito e delle iniziative sulla restituzione nel nostro paese.

Al dossier è allegata come inserto la fanzine del progetto “Decolonizing the Gaze” di Caterina Pecchioli, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (2022). Una riflessione aperta sul legame tra identità, moda e colonialismo a partire dall’osservazione di oggetti di abbigliamento, tessuti e accessori del periodo coloniale custoditi presso archivi e istituzioni museali italiani e olandesi.

Tutte le info sul numero e per l’acquisto qui: https://www.africaemediterraneo.it/it/la-rivista/

Parole chiave : Caterina Pecchioli, Colonialismo, Decolonizing the Gaze, dossier 100, restituzione, Rivista Africa e Mediterraneo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-numero-100-di-africa-e-mediterraneo-metodologie-ed-etica-della-restituzione/trackback/

Il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università della Calabria sta organizzando un importante convegno internazionale sul rapporto tra la trasmissione dei messaggi religiosi e l’arte plastica popolare urbana in Congo. Considerata un interessante punto di osservazione di processi sociali e culturali per uno studio delle interrelazioni fra testo sacro, evangelizzazione e iconografia (devozionale e non), l’arte popolare merita riconoscimento e legittimazione come fonte storica e, in modo più incisivo, quale modalità di rappresentazione performativa. Un riconoscimento che il Dipartimento ha mostrato digitalizzando la preziosa collezione di pittura popolare congolese raccolta da Bogumil Jewsiewicki tra il 1968 e il 2005, rendendola disponibile nel sito http://www.congoartpop.unical.it/

Il Convegno propone di dibattere questi temi in un’ottica interdisciplinare e in una prospettiva comparativa, estendendo lo sguardo ad altre aree storico-culturali, coloniali e non, e alle più generali dinamiche di scambio tra cultura ‘alta’ e cultura ‘popolare’. In tal senso, vuole essere un’occasione di approfondimento di problemi nodali, secondo due ambiti tematici: I) Immagini e trasmissione del sacro; II) Saperi-poteri-rappresentazioni. Un confronto aperto che aggiunge una tavola rotonda tesa a consentire un più diretto scambio di idee e a fare il punto delle esperienze guardando a nuove prospettive di ricerca.

Il Convegno propone di dibattere questi temi in un’ottica interdisciplinare e in una prospettiva comparativa, estendendo lo sguardo ad altre aree storico-culturali, coloniali e non, e alle più generali dinamiche di scambio tra cultura ‘alta’ e cultura ‘popolare’. In tal senso, vuole essere un’occasione di approfondimento di problemi nodali, secondo due ambiti tematici: I) Immagini e trasmissione del sacro; II) Saperi-poteri-rappresentazioni. Un confronto aperto che aggiunge una tavola rotonda tesa a consentire un più diretto scambio di idee e a fare il punto delle esperienze guardando a nuove prospettive di ricerca.

Il Convegno, di cui pubblichiamo la call for papers, si propone inoltre di volgere lo sguardo anche alle dinamiche di un presente caratterizzato da un’accelerazione dei processi migratori e della convivenza tra persone di diverse culture; dal coesistere di forme di identità fluide accanto a sovranismi e nazionalismi; da sradicamenti obbligati, materiali e culturali; dalle sfide della secolarizzazione. In un tale quadro di riferimento la riconsiderazione dei processi di trasmissione delle conoscenze e delle categorie religiose appare utile anche per aprire la strada a forme nuove di inclusione e coesistenza.

CALL FOR PAPERS:

CALL ITA – CONVEGNO UNIV CALABRIA 4-6 GIUGNO 2024

CALL FR. – COLLOQUE UNIV. CALABRIA – 4-6 JUIN 2024

CALL INGL. – CONFERENCE UNIV CALABRIA 4-6 JUNE 2024

Parole chiave : Congo, Convegno, pittura, Rosario Giordano, Università di Calabria

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/testi-sacriimmagini-profane-il-convegno-sui-saperi-religiosi-nella-pittura-popolare-congolese-delluniversita-della-calabria-4-6-giugno-2024/trackback/

Il tema della restituzione di oggetti culturali e resti umani presenti nei musei etnografici ai musei e alle comunità africane, già presente nel pensiero post-coloniale e fortemente sentito dalle comunità di attivisti/e, è al centro del dibattito contemporaneo. Africa e Mediterraneo lo ha scelto per il proprio dossier numero 100, che sarà curato da Lucrezia Cippitelli e Donatien Dibwe dia Mwembu.

La restituzione rientra nel più ampio movimento per la decolonizzazione di rapporti tra Nord e Sud globali. Le narrazioni spesso parziali e selettive della storia e della memoria proposte dai musei hanno un importante ruolo nel dare forma discorsiva e materiale al nostro posizionamento.

Ri-significare e re-immaginare queste istituzioni è indispensabile per riconoscere la violenza della storia coloniale e opporsi alle politiche razziste e discriminatorie che persistono nel mondo dell’arte e della cultura.

La pressione del movimento internazionale per la restituzione impone oggi ai musei occidentali di lavorare sui propri archivi con la consapevolezza che il lascito di appropriazione culturale e materiale che essi portano in sé ha un impatto diretto e immediato sulla loro stessa esistenza. Bisogna anche aggiungere che le condizioni di acquisizione dei manufatti sono state molteplici e che, oltre al saccheggio e alla sottrazione coercitiva, molti altri oggetti sono giunti in Occidente tramite donazioni diplomatiche, collezioni missionarie ed etnografiche e il mercato dell’arte.

Tutto questo dovrebbe spingere i musei a intraprendere approfondite analisi giuridiche e storiche delle collezioni esistenti. Iniziative politiche e culturali efficaci mettono in discussione il sapere occidentale, in particolare le classificazioni ancora in essere presso le nostre istituzioni. Allo stesso tempo, la restituzione condiziona le iniziative politiche internazionali, i programmi di insegnamento a tutti i livelli, e le pratiche culturali.

Il dossier numero 100/2024 di Africa e Mediterraneo si focalizzerà su casi studio nazionali per proporre uno studio comparato della situazione nei diversi paesi europei. Il dossier includerà una sezione speciale sul caso italiano.

Ecco la nuova call for papers.

Didascalia: Humboldt Forum, giugno 2022, allestimento sul tema dell’ingiustizia coloniale e restituzione. Foto di Sandra Federici