18 dicembre 2025

L’amore goffo. Maschio nero di Elgas.

L’amore goffo.

dal libro MASCHIO NERO (Edizioni e/o, 2025) di Elgas

recensione a cura di Roberta Sireno

«Avevo trentatré anni, ero sano, mi veniva duro anche con corpi avariati, avevo appena conseguito un dottorato, rimorchiavo, avevo successo, ero stimato e a volte addirittura ammirato dagli altri, la vita si offriva alle mie zanne da lupo come una preda smarrita o complice, il futuro era nelle mie mani, eppure ero triste.»

Le prime pagine del libro Maschio nero (Edizioni e/o, 2025) di Elgas, nom de plume di El Hadj Souleymane Gassama, sociologo, giornalista e narratore senegalese che vive in Francia, sono permeate dalla triste verità che «l’illusione di essere felici sia sempre più promettente della certezza di essere infelici.»

Essere maschi ed essere neri in una città come Parigi comporta un vivere e uno scrivere “il margine”, come riporta bell hooks nelle sue riflessioni-chiave contenute nel volume Elogio del margine, precedentemente pubblicato per Feltrinelli nel 1998 e poi per Tamu Edizioni nel 2020. Promotrice di un pensiero femminista, anticapitalista e post-/de- coloniale, bell hooks ricorda che la lotta per la liberazione è necessariamente trasversale e intersezionale:

«Tutti noi che facciamo parte dell’accademia e del mondo della cultura in generale siamo chiamati a rinnovarci interiormente se vogliamo trasformare le istituzioni educative – e la società – così che il modo in cui viviamo, insegniamo e lavoriamo possa riflettere la nostra gioia per la diversità culturale, la nostra passione per la giustizia e il nostro amore per la libertà.»

Il protagonista del romanzo di Eglas è un intellettuale trentatreenne senegalese che vive in Francia da più di quindici anni. Non è più tornato in Africa, anche se il continente è rimasto al centro dei suoi studi di dottorato e delle sue ricerche accademiche. Attraverso la forma del diario, l’io-narrante offre uno sguardo sociologico disincantato per raccontare la realtà francese attraversata da contraddizioni, razzismo e diseguaglianze. Lo stesso rapporto con la madre, e la sua visita a Parigi dopo un decennio di separazione, sono lo sfondo ideale per rappresentare quel sentimento contraddittorio di inevitabile de-africanizzazione, in cui si è visti traditori della propria comunità. Già nel suo primo libro, I buoni risentimenti. Saggio sul disagio postcoloniale (2023; trad. it. Lorenzo Alunni, Edizioni e/o, 2024), Eglas affronta la situazione ambigua tra identità “pure”, che appunto rivendicano una purezza identitaria africana, e identità “impure” che accettano l’impurità del trovarsi emigrati: alienati dalla propria comunità originaria, chi emigra si colloca in uno spazio che è oggetto di continua colonizzazione. In un’intervista rilasciata al festival CaLibro Africa 2024 di Città di Castello, Eglas rifiuta la concezione chiusa di africanità e sceglie la complessità delle identità plurali:

«L’idea di poter “tradire” la propria comunità è importante anche perché si è responsabili solo davanti alla propria libertà, alla propria coscienza.»

Lo stesso tema dell’amore è pervaso da tensioni e scontri. Il protagonista rimprovera la madre di non avergli «insegnato ad amare», e la madre lo contraddice di farsi «abbagliare dalla cultura dei bianchi». Le avventure amorose sono percorse da sentimenti e pulsioni conflittuali, che vanno da un’intensa passione a una profonda malinconia segnata dalla solitudine:

«Ero possessivo nei confronti del sogno, del mio pensiero di lei, ne ero geloso, era solo mio. Non avevo chiesto niente a nessuno, eppure ero stato il prescelto di quell’impossibile compagnia.»

Un sogno che è solitudine del sogno perché appena si torna nella realtà, ricompaiono «tutte le barriere di classe, di casta, di status, il pudore dato dalla gerarchia». Così anche il rapporto con il proprio corpo subisce l’angoscia da prestazione e da pensieri ossessivi del fallimento della propria virilità. L’interazione tra esterno ed interno diventa, dunque, simbolo di un’oppressione personale costante, che è anche oppressione sociale e collettiva.

«Scappavo dalla prigione interna per richiudermi in quella esterna.»

La fuga da una fragilità interiore diventa lo specchio di un malessere profondo in cui il protagonista scopre di essere incapace di amare. E l’amore, di nuovo, si rivela una menzogna, un’abitudine o «forma di contratto» lontano da un ideale di «apoteosi». Amore e sogno sono continuamente accompagnati da una persistente sensazione di non appartenenza e sradicamento, che porta il protagonista a essere diviso tra due mondi, quello di origine e quello di arrivo, senza sentirsi pienamente parte di nessuno dei due. Se emigrare è sfuggire a una data realtà per ritrovare un possibile benessere economico in un altro Paese, tuttavia chi scrive ripete che «non ero a casa mia. Gli ultimi arrivati dovevano rigare dritto. Il sogno era modesto e quello era il prezzo, una vita subita». Allora ne consegue che «amare significava prima imparare ad amarsi. Il compito diventava doppio».

Torna prepotente all’interno della struttura narrativa il focus sul privilegio e di quel sentimento definito di «esotismo gentile» da parte di chi manifesta un «amore goffo» per l’Africa senza averla conosciuta realmente, se non per vie turistiche o istituzionali.

«Esprimeva un esotismo gentile, quasi umanitario, un privilegio che era la nuova moda. Si vedevano giovani e vecchi professare a più non posso il loro amore per il continente nero, sfoggiarlo portandolo come a tracolla […] Il privilegio era diventato l’empatia che conferiva ben singolari diritti in nome dell’amore.»

Il fatto che si poteva «amare male» è un’ossessione per l’io-narrante, che porta la tematica amorosa al centro di tutte le questioni relative al vivente, o meglio, a un vivere sui margini, non sentendosi completamente riconosciuto nella propria identità fatta di continue contaminazioni. La stessa tematica del sesso è affrontata nelle sue mille sfaccettature perché «ai neri negavano tutto in questo mondo tranne l’energia sessuale». Il corpo nero e l’immaginario relativo a un’estetica nera sono argomenti che sono messi continuamente in relazione ai nodi storici propri della dominazione coloniale.

Le stanze fisiche e immaginarie del protagonista si riempiono così di vuoti interiori e di sensazioni proprie di questo «amore goffo» che non trova vie di fuga o soluzioni. La consapevolezza di una verità bruciante, ossia che «amare significa imparare a dubitare» porta il protagonista a distanziarsi da quell’amore ammortizzante che fonde gli uni e gli altri fino a sparire, ritrovandosi così dentro un viaggio di ricerca di una libertà che è completa solitudine. Successivamente l’io-narrante comprende che ciò che resta è la tenerezza. La tenerezza delle piccole cose quotidiane e del vivere semplice.

«La felicità non costava niente.»

Uno sguardo acuto e critico è rivolto alla società francese, in particolare alla settimana africana della prestigiosa UNESCO che si svolge ogni anno da vent’anni nel cuore di Parigi, a cui il protagonista è invitato per una conferenza sull’argomento della sua tesi di dottorato.

«L’attrazione assolveva a molteplici funzioni: appagamento della curiosità esotica a portata di metropolitana, liberazione dal senso di colpa coloniale, comunione dei popoli […] Era il luogo della verginità nuova, la grande preghiera dell’assoluzione e la scrittura della Storia su nuovi fogli bianchi.»

La celebrazione dell’Africa nella società parigina assume le forme contorte e ostentate del capitalismo occidentale, che vende i prodotti di tendenza africana per celebrare trionfalmente un’illusoria comunità internazionale, mentre «a nessuno importava che laggiù l’Africa soffrisse». Per attuare un’emancipazione completa e concludere un’apparente decolonizzazione, la settimana francese dell’UNESCO si trasforma in una vera e propria vetrina di prodotti africani offerti come irresistibile attrazione.

La conoscenza di una donna proveniente dalla Costa d’Avorio porta il protagonista ad allontanarsi da una relazione duratura con una donna bianca europea per vivere una relazione clandestina nuova, dove è possibile trovare il «proprio posto nel mondo». Le declinazioni del sentimento amoroso si complicano ulteriormente in relazione alla presenza di diverse figure femminili nella vita del protagonista: dalla madre rimasta in Senegal alle due donne, una bianca e una nera, che fanno breccia nella sua solitudine e gli fanno conoscere le diverse forme dell’amore, a cui non vuole rinunciare.

Attraverso la forma del diario autobiografico, il romanzo di Elgas sonda così in maniera semplice e acuta le profondità psichiche e le contraddizioni insite nei processi dell’immigrazione, dell’integrazione e del disagio postcoloniale. Collocandosi all’interno della tradizione del romanzo europeo contemporaneo, questo esordio narrativo mantiene tuttavia la propria autonomia, stimolando nuove domande e nuovi interrogativi sulla letteratura africana francofona e italiana.

*

Sociologo, giornalista e scrittore, Elgas è nato in Senegal ma vive da lungo tempo in Francia. Della sua variegata produzione, ricordiamo il diario di viaggio Un dieu et des moeurs e il saggio I buoni risentimenti (E/O 2024), che esplora il disagio postcoloniale e la diplomazia culturale degli ex colonizzatori. Maschio nero è il suo primo romanzo. Il suo sito personale: www.elgas-site.fr

Parole chiave : Colonialismo, Edizioni e/o, El Hadj Souleymane Gassama, Elgas, Francia, Immigrazione, Letteratura, Maschio nero, Senegal

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/lamore-goffo-maschio-nero-di-elgas/trackback/

di Sandra Federici

Nel romanzo Per l’ultima goccia Piero Malenotti (Sensibili alle foglie, 2024), giornalista e attivista per l’ambiente, affronta il tema della crisi climatica attraverso la vicenda di un ingegnere minerario, Valerio, specializzato nella progettazione di impianti di trivellazione ed estrazione di petrolio e gas in territori del sud globale, che viene inviato sulla costa atlantica del Marocco a realizzare un pozzo. Il protagonista di questa fiction, in forma di racconto autobiografico, basata su uno studio approfondito di situazioni esistenti e su una solida competenza sui temi ambientali, lavora per una multinazionale che deve costruire un pozzo petrolifero al largo della cittadina di “el Amal” (che in arabo significa “speranza”). Questo luogo specifico, è spiegato in una nota iniziale, non esiste ma è simbolo di tanti altri luoghi bellissimi e unici del Marocco che possono essere devastati da decisioni di multinazionali senza scrupoli.

Il lavoro altamente qualificato di Valerio si sta trasformando, perché le conseguenze sempre più devastanti sofferte dalle popolazioni locali a causa delle estrazioni dei combustibili fossili, della deforestazione, dalle attività industriali fanno sì che ci siano reazioni da parte delle comunità, che cercano di bloccare questi processi estrattivi o quanto meno di rallentarli. Lui stesso viene da un’esperienza pericolosa vissuta in Nigeria per il precedente incarico professionale, che ha cominciato a far sorgere in lui una inquietudine che le semplicistiche rassicurazioni del suo capo non riescono a placare.

Il lavoro altamente qualificato di Valerio si sta trasformando, perché le conseguenze sempre più devastanti sofferte dalle popolazioni locali a causa delle estrazioni dei combustibili fossili, della deforestazione, dalle attività industriali fanno sì che ci siano reazioni da parte delle comunità, che cercano di bloccare questi processi estrattivi o quanto meno di rallentarli. Lui stesso viene da un’esperienza pericolosa vissuta in Nigeria per il precedente incarico professionale, che ha cominciato a far sorgere in lui una inquietudine che le semplicistiche rassicurazioni del suo capo non riescono a placare.

Nonostante questo, Valerio parte con una squadra di tecnici per realizzare il lavoro. Il percorso di costruzione della piattaforma si svolge parallelamente all’entrata in contatto del protagonista con la realtà della cittadina marocchina: l’affitto di un appartamento nella medina scelto in alternativa all’albergo internazionale “Splendor Maroc”, l’ambientazione nella vita del quartiere attraverso i suoi commercianti, il rapporto umano con i pescatori, rafforzato dall’amicizia con il presidente della loro cooperativa, la relazione con una giovane donna madre di una bambina e abbandonata dal marito.

Questa immersione nella vita del borgo di pescatori e il rafforzarsi delle relazioni umane permettono a Valerio di cambiare pian piano la sua prospettiva. Egli prende consapevolezza poco alla volta ma in maniera inesorabile di quanto la complessa operazione che sta coordinando stia mettendo in pericolo le risorse naturali, l’economia locale, le vite umane.

La descrizione accurata, inserita nella narrazione delle vicende personali, delle procedure tecniche e gestionali necessarie per realizzare un pozzo d’estrazione di idrocarburi è estremamente dettagliata ed è uno degli aspetti più interessanti del romanzo. Attraverso una specie di diario-relazione tecnica, il protagonista descrive nel dettaglio e rende comprensibili le operazioni estremamente complesse e le componenti di dimensioni enormi che stanno dietro la costruzione dell’impianto, che a regime “impiegherà stabilmente centotrenta addetti di varia qualifica e specializzazione. Oltre agli ingegneri e ai geologi, responsabili delle operazioni di perforazione e del funzionamento dei macchinari, tecnici e operai meccanici addetti alle attività manutentive, tecnici di laboratorio, motoristi, elettricisti, idraulici, frigoristi, cuochi, cambusieri, addetti al servizio di pulizia e di lavanderia, medici e personale parasanitario, addetti alla vigilanza”.

Un lavoro che Valerio deve eseguire con competenza e precisione, secondo la sua deontologia professionale, agendo come strumento di una multinazionale che compie enormi investimenti allo scopo di ottenere profitti economici senza pensare alle conseguenze dannose sull’equilibrio ambientale e sulla vita delle popolazioni locali. Un’azione alla quale sembra che nessuno riesca ad opporsi, a causa soprattutto della collusione delle autorità locali che non esitano a reprimere con violenza le azioni di protesta di pescatori e pastori. Infatti, ci potrebbero essere delle modalità tecniche per far convivere l’estrazione petrolifera con la pesca, e per non limitare il pascolo, e dovrebbero essere i leader politici locali a pretendere dall’azienda di metterle in campo nell’interesse delle comunità, ma c’è una sconnessione totale tra chi ha ottenuto il potere e i cittadini, considerati sudditi.

Facendo esperienza della cultura, della religione, delle cerimonie famigliari di Amal – suggestivo l’incontro con i leader di un villaggio di pastori berberi che ha mantenuto la pratica della religione ebraica diffusa prima della conquista araba – Valerio comprende anche quanto sia difficile, seppur dignitosa, la vita lavorativa di queste comunità e prende coscienza delle assurdità del sistema economico in cui siamo immersi, per cui “chi svolge la funzione fondamentale di procurarci il cibo, agricoltori e pescatori, in tutti i paesi che ho visitato, ma anche in Italia e nei paesi avanzati, è all’ultimo gradino della scala sociale per reddito”.

Egli sperimenta l’insostenibilità del modello che è alla base del suo lavoro, ma anche la potenza che questo sistema può dispiegare per evitare di cambiare le cose, puntando sull’indifferenza dei molti, sulle fake news dei politici, sul negazionismo climatico.

Rispetto alle climate-fiction, romanzi distopici sulle catastrofi future in cui troviamo rappresentazione concreta dell’eco-ansia e del senso di ineluttabilità che ci opprime, questo romanzo propone una storia contemporanea che cerca di prefigurare la possibilità di un cambiamento concreto, seppur radicale.

Lo scorso giugno è stata diffusa dall’agenzia Copernicus un’immagine che rappresenta in rosso scuro le aree del Mediterraneo in cui le temperature erano più alte di 5 gradi rispetto alla media. Un’immagine sconvolgente di un mare in fiamme, che è però la conseguenza di ondate di calore sempre più intense che hanno colpito oceani e mari. Ma se la scienza certifica oggettivamente questi dati, la politica non li affronta, gli studi pubblicati vengono ignorati e l’informazione mainstream per lo più minimizza o rimuove, a parte qualche thread allarmistico quando le ondate di calore rendono invivibile la vita nelle nostre città.

Come ha scritto Ferdinando Cotugno nella sua newsletter Areale (28/06/2025), “la nostra distrazione climatica collettiva sta quasi diventando performativa, uno spettacolo collettivo di cecità”, per questo sono sempre più necessari romanzi come questo, che danno un messaggio politico, trasmettono una preziosa quantità di informazioni sui sistemi di sfruttamento attuale ma riescono anche a creare un coinvolgimento emotivo nelle vicende dei protagonisti.

Il volume ha meritatamente vinto il Premio Demetra 2025 per la narrativa, il più autorevole concorso letterario per le opere che si occupano di problematiche ambientali.

Parole chiave : Ambiente, crisi climatica, Marocco, Piero Malenotti, Romanzo

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/un-pozzo-petrolifero-e-un-villaggio-recensione-a-per-lultima-goccia-di-piero-malenotti/trackback/

12 settembre 2025

Ngũgi Wa Thiong’o e la questione della lingua. Per chi scrivere?

di Francesca Romana Paci

Mercoledì 28 maggio 2025 nella città di Atlanta, Georgia US, è morto Ngũgĩ Wa Thiong’o. Nato James Ngugi, in Kenya, il 5 gennaio 1938, ha avuto una vita talmente colma di eventi, di scrittura e di lotte da rendere troppo lunga una estesa cronologia. Per sommi capi: ha studiato all’Università di Makerere in Uganda; poi a Leeds in UK dal 1964 al 1967; subito dopo ha insegnato all’Università di Nairobi; nel 1977 è stato imprigionato in Kenya per il suo lavoro e le sue idee; rilasciato dopo circa un anno, ha vissuto e lavorato in esilio in alcuni paesi europei, e in seguito soprattutto in USA, presso l’Università di Yale, l’Università di New York, e l’Università della California, Irvine.

Entro il 1970 assume il nome di Ngũgĩ Wa Thiong’o in ottemperanza alla tradizione del suo paese – Thiong’o è il nome di suo padre. Nel 1977 attua la decisione, da tempo coltivata, di non scrivere più opere narrative e di teatro in inglese. Richiama e riconferma la sua risoluzione nel famoso Statement premesso ai testi di quattro conferenze tenute nel 1984 alla Università di Auckland in Nuova Zelanda, poi raccolti in Decolonising the Mind (James Currey 1985-86). Tutte le citazioni che seguono vengono dalla ristampa James Currey / Heinemann del 2006). Così scrive nello Statement:

In 1977 I published Petals of Blood and said farewell to the English language as a vehicle of my writing of plays, novels and short stories. All my subsequent creative writing has been written directly in Gikũyũ language. […] However, I continued writing explanatory prose in English […] This book, Decolonising the Mind, is my farewell to English as a vehicle for any of my writings. From now on it is Gikũyũ and Kiswahili all the way. However, I hope that through the age old medium of translation I shall be able to continue dialoge with all.

(XIV)

L’ultima frase è sostanziale, perché, come è noto, Ngũgi mantiene l’impegno preso con sé stesso scrivendo e pubblicando le sue opere creative prima in gikũyũ e subito dopo auto-traducendole e pubblicandole in inglese – con l’auto-traduzione lo scrittore, di fatto, produce due originali. Il gikũyũ è una lingua bantu; le lingue bantu costituiscono un raggruppamento delle lingue più parlate in Africa sia come numero di parlanti sia come diffusione geografica. Sono moltissime, tanto che le stime degli studiosi variano da oltre quattrocento a quasi ottocento tra lingue e dialetti – naturalmente l’argomento è molto più esteso e complicato di come si possa qui sintetizzare. La lingua bantu più diffusa è lo swahili, recentemente stimata prima lingua per sedici milioni di parlanti e seconda lingua per ottanta milioni. Il gikũyũ, parlato soprattutto in Kenya, ha più di otto milioni di parlanti stabili.

Scrivere nelle lingue africane: una scelta necessaria per la “relevance” delle culture sopraffatte dal Colonialismo

Nessuno che si occupi di colonialismo, di emigrazioni e di diaspore oggi, e parimenti nei secoli di storia umana pregressa, può trascurare la questione delle lingue coinvolte. Sarebbe una omissione non riconoscere che il passato europeo, asiatico e oltreoceanico, anche quello ultralontano nel tempo, ha affrontato intimazioni simili a quelle create dal Colonialismo e dall’Imperialismo di ieri e di oggi. L’incontro, in entrambi i sensi, con una lingua diversa da quella in cui si è nati è una porta oltre la quale si possono aprire altre soglie, oppure una porta che per volontà propria o altrui si lascia chiusa. Sembrerebbe un’affermazione banale se la fenomenologia degli incontri non fosse infinita come i numeri naturali e se le scelte degli scrittori non ne fossero che una piccolissima parte. È però vero che una lingua senza una sua letteratura scritta è minacciata da oblio se non condannata alla scomparsa. Non sembra che il gikũyũ corra rischio di scomparsa, ma Ngũgĩ con la sua scelta intende proprio incoraggiare la produzione di un corpus di opere letterarie in gikũyũ, tale da determinarne la «relevance»: la quarta e ultima conferenza di Decolonising the Mind è, appunto, intitolata The Quest for Relevance. La spinta è anti-Coloniale e anti-Imperialista: come difendere la propria cultura, come resistere per esistere, come confrontarsi con la cultura dell’altro senza farsi fagocitare. Da notare che il termine «relevance» non esclude le altre culture e letterature, anzi. La «quest», termine che indica qualcosa che è insieme ricerca e missione, ha come obiettivo guardare sé stessi e l’altro dalla propria prospettiva – Ngũgĩ dedica alla dimostrazione della “prospettiva” una intera pagina (88)

A questo punto si incrociano per Ngũgĩ la scrittura creativa degli autori africani e l’oralità storica della tradizione. Premesso che il termine “letteratura” unito a “orale” è contraddittorio, la letteratura orale, cioè quel complicato, multiforme, intricato insieme che il linguista ugandese Pio Zirimu ha chiamato Orature, soffre del passare del tempo, soprattutto nelle componenti non religiose. Ngũgĩ, che per inciso è a Leeds quando c’è anche Zirimu (non menzionato in Decolonising the Mind), plaude alla Orature, insieme a molti altri studiosi di tutto il mondo. Però i racconti orali per sopravvivere devono diventare testi scritti; devono cioè diventare, nel neutro plurale latino, legenda: cose da leggere. Ma in che lingua è giusto scrivere l’Orature? E in che lingua è bene che scriva un autore africano? Aggiungerei: per chi, per quale target scrive un autore africano, qualunque cosa scriva? Chi è il suo pubblico? chi includere? chi escludere?

La presa di posizione di Ngũgĩ è stata commentata, da alcuni accolta e da altri criticata, ormai troppe volte per riproporre un esame dei suoi pro e contro. Ma è utile ricordarne alcuni aspetti. Prima di tutto il fatto che le quattro conferenze, The Language of African Literature, The Language of African Theatre, The Language of African Fiction, The Quest for Relevance, e la breve Introduction: Towards the Universal Language of Struggle, sono intensamente autobiografiche. E, nonostante siano del 1984, anno in cui sono tenute, sono in buona parte legate alle letture degli anni di Leeds, 1964-1966, quando Ngũgĩ, ventottenne, scriveva A Grain of Wheat, studiava Marx, Engels, Frantz Fanon, del quale legge in inglese Les damnée de la terre, e, a suo modo, Joseph Conrad. Simultaneamente, approfondiva la storia del Colonialismo, come provano, per esempio, le frequenti menzioni della Conferenza di Berlino del 1884, riconosciuta come l’atto europeo di spartizione dell’Africa. Non la chiama mai Congo Conference e non entra in dettagli, ma è abbastanza palese che li conosce bene. Nella Introduction scrive: «The book is a summary of some of the issues in which I have been passionately involved for the last twenty years of my practice in fiction, theatre, criticism and in teaching literature.» (Decolonising the Mind, 1) L’avverbio «passionately» sembra davvero scelto con molto slancio cosmopolita, come del resto la citazione conclusiva, in versione inglese, della famosa canzone cilena “A people united can never be defeated”, che Ngũgĩ ha conosciuto ovviamente dopo Leeds, perché è stata composta da Sergio Ortega solo nel 1970. Oltre che anti-colonialista e anti-imperialista Ngũgĩ è anche a suo modo anti-borhese e il suo «people» è composto principalmente dai contadini e dai lavoratori connessi a industria e padronato; a loro si aggiungono in seguito gli studenti. Nato all’Università di Berkeley nel 1964, fermentava in buona parte del mondo quello che poi diventa il grande fenomeno politico-sociale del cosiddetto “Sessantotto” – il movimento è plurale e molto diversificato; la contestazione assume una quantità tuttora stupefacente di forme. Impossibile entrare qui nella storia di quegli anni troppo fitti di eventi anche solo per ricordarli. A Leeds, inoltre, Ngũgĩ, tra tutte le sue attività, inizia a scrivere una tesi, mai completata, sullo scrittore di Barbados George Lamming, dalle opere del quale trarrà ispirazioni sia formali sia socio-politiche, riconosciute in Decolonising the Mind.

Lingue madri e scrittori africani secondo Ngũgĩ

Necessariamente, per gli argomenti trattati e proprio per i costanti riferimenti autobiografici, le quattro conferenze contengono un certo numero di ripetizioni, che tutto sommato, però, non disturbano. In tutti e quattro i testi colpisce la continua dovizia di citabilità: ogni pagina offre numerose espressioni, frasi e pericopi che possono diventare citazioni significative e memorabili – ripeto: ogni pagina. Ngũgĩ possiede una cultura estesa, sia pure non di procedura sistematica. Ha letto gli scritti notori sulla razza di storici e filosofi europei; tra loro, inevitabilmente, cita e commenta passi ben noti dalle Lezioni sulla Filosofia della storia di Friedrich Hegel – cita da: Hegel, The Philosophy of History, Dover Edition, New York, 1956. Ha letto molta narrativa popolare in vario modo razzista, soprattutto britannica del secondo Ottocento e del primo Novecento, per esempio Rider Haggard e John Buchan.

Ponendoli in tutt’altra categoria, ha letto numerosi grandi scrittori europei, che spesso evoca – i russi in traduzione inglese. Troviamo stringhe di nomi importanti, ripetute più volte in tutte le conferenze; un esempio solo: «Balzac, Tolstoj, Shokolov, Brecht, Lu Hsun, Pablo Neruda, H. C. Anderson, Kim Chi Ha, Marx, Lenin, Albert Einstein, Galileo, Aeschylus, Aristotle and Plato […]. (8). Ma l’elenco di nomi non è fisso, e di volta in volta altri nomi europei e statunitensi si aggiungono ai precedenti: Chaucer, T.S. Eliot, Graham Greene, ovviamente Shakespeare (più di una volta), Goethe, Gorky, Dickens, ripetutamente Brecht – troppo lungo elencarli tutti (alcuni esempi sono alle pagine: 12; 18; 38; 75; 76; 90, 91).

In ancora un’altra categoria pone, apprezza e ammira le opere narrative e poetiche degli scrittori del Novecento, africani e di origine africana, che hanno scritto in inglese e francese, meno, così sembra, in portoghese; chiama collettivamente questa vasta produzione creativa «Afro-European Literature». Difficile per Ngũgĩ collocare scrittori africani bianchi, come per esempio Alan Paton, ma in qualche modo ci riesce.

Sulla linea continua di un anti-Imperialismo culturale, nella prima conferenza, rivendica l’importanza di un consistente gruppo di scrittori africani che scrivono in lingue africane, dei quali deplora la non conoscenza oltre l’area dove è parlata la loro lingua, il che vuol dire soprattutto in Occidente ma anche all’interno della stessa Africa – ne ricorda una dozzina (23-24). L’approvazione è evidente e calorosa, ma per loro non offre soluzioni praticabili salvo la traduzione. Ci si consente qualche informazione aggiuntiva circa due soli tra i romanzieri elencati. Il primo è il nigeriano D. O. Fagunwa, autore del romanzo Ogboja ode ninu igbo irunmale, tradotto dallo yoruba in inglese da Wole Soyinka e pubblicato nel 1982 con il titolo Forest of a Thousand Daemons – A Hunter’s Saga. Il secondo è l’ugandese Okot p’Bitek, autore dei poemetti, che Ngũgĩ non menziona, Song of Lawino, originariamente scritto in acholi luo e poi auto-tradotto in inglese, e la sua risposta Song of Ocol. I due poemetti affrontano proprio l’argomento della cultura africana versus la cultura dei colonizzatori. La storia della loro pubblicazione è complessa; la versione inglese esce cronologicamente prima di quella in acholi luo, comunque tutto fra il 1966 e il 1969. Ngũgĩ si limita a ricordare il nome di Okot p’Bitek, che fra l’altro era all’università di Bristol quando Ngũgĩ era a Leeds. In quegli anni Bristol era una fucina di studi africani.

La stima per Chinua Achebe è indubbia e dichiarata in più di una dozzina di occasioni in Decolonising the Mind, pure quando Ngũgĩ cita e commenta le famose affermazioni di Achebe sulla lingua, è evidente qualcosa come una sottesa incredulità. Questa la citazione da Achebe scelta da Ngũgĩ: «Is it right that a man should abandon his mother tongue for someone else’s? It looks like a dreadful betrayal and produces a guilty feelings. But for me there is no other choice. I have been given the language and I intend to use it». Così il commento di Ngũgĩ: «See the paradox: the possibility of using mother tongues provokes a tone of levity in phrases like “dreadful betrayal” and “guilty feelings”; but that of foreign languages produces a categorical positive embrace […]». (7)

Vale la pena ricordare che Ngũgĩ non menziona mai ed evidentemente non condivide il famosissimo giudizio negativo di Achebe su Conrad: anzi, proprio da Conrad romanziere, sul quale scrive un saggio, accoglie suggerimenti per creare voci narranti. Ciò non toglie che colga «his ambivalence towards imperialism» (76), e non indichi acutamente proprio quella ambivalenza come «subject matter», ovvero come materiale della narrativa di Conrad.

Diverso da quello con Achebe è il rapporto di Ngũgĩ con Léopold Sédar Senghor, che entra più volte nell’argomentazione sulla lingua con molto peso e cautele, perché, mentre il suo valore di poeta è sempre apprezzato, la sua posizione culturale e politica ha suscitato più di qualche critica in Africa e nel mondo. Ngũgĩ cita ampiamente da quella che chiama «Introduction» a Éthiopiques; pagine famose che iniziano con le parole «Ceci n’est pas une préface», e che sono poste non all’inizio, ma alla fine del libro, dopo le poesie. Così Ngũgĩ:

Senghor, Introduction to his poems Éthiopiques, le 24 Septembre 1954, in answering the question: ‘Pourquoi, de lors, écrivez-vous en français?’ Here is the whole passage in French. See how lyrical Senghor becomes as he talks of his encounter with French language and French literature.

“Mais on me posera la question: ‘Pourquoi, de lors, écrivez-vous en français?’ parce que nous sommes des métis culturels, parce que le français est une langue à vocation universelle, que notre message s’adresse aussi aux Français de France et aux autres hommes, parce que le français est une langue ‘de gentilesse et d’honnêteté’”. (32)

La citazione è troppo lunga per inserirla qui nella sua interezza. Se ne riprendono soltanto le ultime righe:

Et puis le français nous a fait don de ses mots abstraits – si rares dans nos langues maternelles –, où les larmes se font pierres précieus. Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d’un halo de sève et de sang; les mots du français rayonnent de mille feux, comme des diamants. Des fusées qui éclarent notre nuit. (32)

È necessario qui precisare che il francese di Senghor è posto in nota (la nota 17) per ampliare il riferimento a Éthiopiques, necessariamente breve e in inglese, presentato a voce durante la conferenza. Il passaggio a libro ha evidentemente implicato un editing e l’elaborazione autoriale di un certo numero di note, alle quali Ngũgĩ palesemente tiene molto. Non è prodigo qui di commenti diretti e conta piuttosto sulla reazione del lettore. Vale la pena far notare che Ngũgĩ non dice mai che una cospicua parte della «préface» è dedicata da Senghor a Aimé Césaire, confidente culturale, compagno di ricerca, e amico di una vita.

A questo punto ci si deve per forza chiedere più a fondo chi siano i destinatari di Achebe, Senghor, Césaire, Ngũgĩ e di molti altri: a chi si rivolgono? Gli intellettuali africani non sono mai monoglotti, ma bilingui, trilingui o più – e in realtà lo sono spesso anche i non intellettuali – mentre gli intellettuali per nascita anglofoni e francofoni sono spesso monoglotti. Per inciso: persino Jacques Derrida, nato in Algeria, lamenta il proprio monolinguismo – lo fa, per esempio all’inizio di Le monolinguisme de l’autre. Il tema del monolinguismo porta chi scrive a ricordare come lo ha rappresentato lo scrittore canadese di origine scozzese Alistair MacLeod, morto nel 2014, in alcuni suoi racconti, soprattutto in Clearances (1999), dove la riflessione sulla storia e sulla sua irreversibilità sono oggetto di studio inflessibile. Il passo che segue narra di emigranti scozzesi, scacciati dai loro territori dalle notorie clearances, ormai radicati sull’isola di Cape Breton di fronte alla Prince Edward Island, nella provincia canadese della Nova Scotia. I temi e problemi coloniali e imperialisti e le barriere del monolinguismo non differiscono da quelli degli africani, anzi estendono al globo il concetto di “peoples”:

They conducted almost all of their lives in Gaelic, as had the previous generations for over one hundred years. But in the years between the two world wars they realized, when selling their cattle or lambs or their catches of fish, that they were disadvantaged by language. He remembered his grandfather growing red in the face beneath his white whiskers as he attempted to deal with the English-speaking buyers. Sending Gaelic words and receiving English words back; most of the words falling somewhere into the valley of noncomprehension that yawned between them. Across the river the French-speaking Acadians seemed the same, as did the Mi’kmaq to the east. All of them trapped in the beautiful prisons of the languages they loved. (Island – Collected Stories, London, Jonathan Cape, 2001, 417-418)

Con la pericope «beautiful prisons of the languages» MacLeod condensa una pluralità di situazioni umane, tutte che sottendono l’esercizio del potere da parte di alcuni e la lotta per difendersi da parte di chi subisce quel potere. La «prigione» è bellissima, la propria lingua è amata, ma ogni lingua è spietatamente una «prigione» circondata dal resto del mondo. Quindi, si devono imparare altre lingue, e bilinguismo e trilinguismo, di fatto, si impongono come strumento di sfida e di lotta contro ogni Imperialismo di ieri e di oggi. Nello stesso tempo, una lingua di comunicazione che sia il più possibile una koinè è essenziale allo scambio di conoscenza: un equilibrio difficile, per il quale Ngũgĩ combatte «passionately», come dichiara nella sopracitata Introduction a Decolonising the Mind. C’è anche nel suo progetto uno slancio di magnanima utopia, come si legge nelle righe che seguono:

We African writers are bound by our calling to do for our languages what Spencer, Milton and Shakespeare did for English; what Pushkin and Tolstoj did for Russian; indeed what all writers in world history have done for their languages by meeting the challenge of creating a literature in them, which process later opens the languages for philosophy, science, technology and all the other areas of human creative endeavors. But writing in our language per se – although a necessary first step in the correct direction – will not itself bring about the renaissance in African cultures if that literature does not carry the content of our people’s anti-imperialist struggles to liberate their productive forces from foreign control […]. (29-30)

Il passo è molto lungo e genera continui nodi dell’argomentazione, perché alla lotta anti-imperialista culturale, come si legge, si unisce la lezione marxista dei decenni del Novecento in cui Ngũgĩ elabora il suo pensiero e la sua visione, e si auspica quindi la rivolta delle classi lavoratrici e dei contadini contro lo sfruttamento. Se Ngũgĩ, scomparso solo da qualche mese, riapparisse sulla scena del mondo, dovrebbe constatare un velocissimo, grande peggioramento: il concetto di classe è in frantumi, la povertà di molti è aumentata, il «foreign control» è diventato più subdolo e aggressivo di prima, le disuguaglianze più forti, e molto più forte la necessità di resistere.

The Perfect Nine, l’ultimo poema

L’ultima opera creativa di Ngũgĩ a essere pubblicata è un epos poetico, in venticinque sezioni, che racconta l’origine della popolazione keniana dei Gikũyũ. Si sceglie qui di rendergli omaggio con qualche osservazione su questo suo ultimo lavoro.

Il libro esce in Kenya nel 2018 in Gikũyũ, con il titolo Kenda Mũryũru, per i tipi del East African Educational Publisher Ltd. Ngũgĩ si auto-traduce in inglese e il poema esce nel 2020 con il titolo The Perfect Nine presso la storica casa editrice londinese Harvill Secker. Nel 2023 è stato pubblicato in paperback dalla Penguin Random House UK; tutte le citazioni che seguono provengono dalla ristampa di quest’ultima casa editrice.

Prima di affrontare l’epos in sé, è particolarmente importante leggere i paratesti. Nelle note autoriali premesse al testo Ngũgĩ dichiara che il suo lavoro è una «interpretation of the myth» e che, quindi, ha introdotto nel racconto variazioni rispetto alla tradizione. Le variazioni, considerandole pragmaticamente, appaiono molto più vicine alla verità storica di quanto siano i racconti mitici, e sono a loro modo domande: da dove viene il popolo dei Gikũyũ? Come inizia la loro storia? Cosa li unisce? L’epos inizia con un autorevole «I», che non è però, come vedremo, l’unico io narrante, anzi l’intreccio di voci, qualche volta incastonate una dentro l’altra, è uno degli aspetti più accurati e raffinati dell’opera. Questi i versi introduttivi di The Perfect Nine:

I will tell the tale of Gikũyũ and Mũmbi

And their daughters, the Perfect Nine,

Matriarchs of the House of Mũmbi,

Founders of their nine clans,

Progenitors of a nation.

I will tell of their travels, and

The countless hardships they met on the way,

Tremor after tremor raging from the belly of the earth, and

Eruptions breaking the ground around them,

Making the ridges quake, the earth tremble, as

New hills heaved themselves out of the earth, and (3)

[…]

Dirò del racconto di Gikũyũ e di Mũmbi

E delle loro figlie, le Perfette Nove,

Matriarche della Casa di Mũmbi

Fondatrici dei suoi nove clan

Progenitrici di una nazione.

Dirò dei loro viaggi, e

Delle innumerevoli difficoltà trovate sulla via,

Mentre tremore dopo tremore ruggiva il ventre della terra, e

Eruzioni rompevano il terreno intorno a loro,

Scuotevano i crinali, scrollavano la terra, mentre

Nuove colline si alzavano dalla terra, e

[…]

Il narratore dichiara il suo argomento: un uomo, Gikũyũ e una donna, Mũmbi, sono in fuga da catastrofi naturali, eruzioni, terremoti e fenomeni di orogenesi. La descrizione del cataclisma si prolunga per ventinove versi. I due fuggono in cerca di un territorio dove fermarsi e sentirsi al sicuro; si saprà più avanti nel racconto che all’inizio non sono soli, ma con altri fuggitivi. Si capisce subito, quindi, che in The Perfect Nine non è narrata la creazione del mondo, ma una migrazione determinata da grandi mutamenti tettonici; la donna e l’uomo non sono una riproposta degli Eva e Adamo biblici, ma la libera interpretazione di Ngũgĩ di personaggi della mitologia orale Gikũyũ. Al di là della conoscenza delle narrazioni orali popolari, Ngũgĩ si mostra ben al corrente degli studi scientifici circa le grandi migrazioni interne africane del lontanissimo passato, dovute a movimenti e mutamenti della crosta terrestre e conseguente ricerca umana di migliore vivibilità – sull’argomento esiste una bibliografia storica e scientifica internazionale e importante. Del resto, qualcosa degli obiettivi di Ngũgĩ si può desumere dagli Acknowledgments in calce al libro, dove ringrazia il geografo Kamoji Wachira per le molte conversazioni «on the migrations of African peoples» (228).

Il linguaggio di The Perfect Nines non deve ingannare. È un inglese volutamente semplificato, ma ricco di lessico sia elevato sia popolare e di figure retoriche – non solo metafore e similitudini. Ngũgĩ plasma l’inglese da artista, da scrittore che ha studiato la lingua di grandi poeti anglofoni, tra i quali, per nominarne almeno uno, T.S. Eliot, del quale nella terza conferenza di Decolonising the Mind, dove discute The Language of African Fiction, cita i versi della quinta sezione di Burnt Norton, il primo dei Quartets, sulla fatica di trovare le parole che esprimano quello che lo scrittore vuole: «Words strain, / Crack and sometimes break, under the burden, / Under the tension, slip, slide, perish, / Decay with imprecision, will not stay in place, / Will not stay still» (Decolonising the Mind, 74) – e questo riguarda tutte le lingue.

Ngũgĩ impiega l’accattivante eufonia di “tell a tale”, dove invece di “tale” avrebbe potuto usare “myth” o “fable”, ma così ha mantenuto una attraente tonalità popolare. Il verbo “dire” della mia traduzione è suggerito dalla seconda ottava dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto (“Dirò d’Orlando…”). Ma si collega anche alla consuetudine dei cantori del Sahel, gli djeli (solo uno dei nomi dei professionisti dell’oralità, che sono forse più spesso chiamati griot) di iniziare il racconto con “Dirò”, ovviamente ciascuno nella propria lingua.

Subito dopo i primi versi apprendiamo che Gikũyũ e Mũmbi sono monoteisti e vivono intensamente la presenza protettrice della divinità. Dopo aver superato innumerevoli pericoli, sono arrivati a un insieme di alte montagne. La scoperta della neve su una di esse – il Monte Kenya – bianca come il piumaggio dello struzzo e luminosa come la luna, è un momento di liricità, che li porta a ringraziare il «Giver Supreme» per tanta bellezza. Altrettanto fa il narratore, personaggio di sé stesso, proseguendo nelle lodi e affermando con solennità che il «Giver Supreme» ha tanti nomi, ma è uno solo; elenca prima una lista di risonanti nomi africani e poi aggiunge: «The Hebrews call upon Yahweh or Jehovah, and he is the same Giver. / Mohammedans call Him Allah, and he is the same Giver. / God has many names, and they all point to the Giver Supreme.» (15). Non si può non notare che Cristo non compare, e non ricordare che Ngũgĩ, nato in un contesto cristiano, a un certo punto sente di voler uscire dal Cristianesimo.

In questa stessa sezione, segue una quasi rapsodia numerologica sul numero tre e sul numero nove. Non è mai spiegato esplicitamente perché il numero nove, oltre che nel titolo, entri tante e tante volte nell’epos, ma si può ragionevolmente azzardare che sia perché nove mesi sono necessari per costruire l’essere umano, e che tutto il resto proceda da questo.

Gikũyũ e Mũmbi generano nove figlie, tutte bellissime, intelligenti e valorose. Le «matriarche» dei nove clan sono presentate a lungo, una per una, con il loro nome / nomi e grandi lodi della loro bellezza, ma anche con accenni, tra gioco e malizia, delle loro peculiarità caratteriali.

Le nove sorelle sono perfette, ma c’è una decima sorella, l’ultima nata, Warigia, che non è perfetta, ma è cresciuta solo nella parte superiore del corpo e ha gambe tanto fragili e sottosviluppate da non consentirle di reggersi in piedi e camminare. Però, Warigia, diventerà segretamente un insuperabile arciere, le sue gambe, per una specie di magia, si faranno forti e belle, e sarà l’unica figlia che si opporrà al potere del padre, e, nonostante la ribellione, diventerà poi la matriarca del decimo clan dei Gikũyũ. Ritornando alle nove fanciulle perfette, quando giungono, curiosamente tutte insieme, all’età da marito, la fama della loro bellezza attira ben novantanove pretendenti, che vengono da molti paesi africani vicini e lontani – questa è una delle variazioni introdotte da Ngũgĩ nel mito. I pretendenti arrivano tutti insieme e sono accolti con benevolenza e cerimonie rituali. Infine Gikũyũ chiede loro cosa cercano. Ottenuta la risposta, dice loro che saranno le sue figlie a scegliere nove tra novantanove, ma detta anche le sue condizioni: i nove mariti non porteranno le spose nel paese da cui provengono, ma resteranno sotto il Monte Kenya, sposi delle matriarche. Otto pretendenti non accettano la condizione e se ne vanno. Ne restano novantuno ai quali è chiesto di costruire nove abitazioni, «huts», ognuna chiamata con il nome di una delle nove figlie; i pretendenti si divideranno dieci per “hut”, dieci per ogni amata. Il novantunesimo non sceglie – in seguito si saprà perché.

La scelta è una procedura complessa. Gikũyũ chiede o piuttosto impone ai novantuno di compiere un pellegrinaggio sul Monte Kenya insieme alle sue figlie: un viaggio iniziatico che ripete il percorso suo e di Mandi sulla montagna. Devono inoltre trovare la cura per le gambe di Warigia. La condizione fisica di Warigia ricorda, difficile dire se intenzionalmente o no, quella di un altro eroe africano, Soundjata, protagonista dell’epica orale mandinga a lui dedicata. Tramandata oralmente per secoli dagli djeli, storici del loro popolo e narratori, nel Novecento l’epica orale è stata traslata in forma scritta da alcuni studiosi, dei quali il più noto è Djibril Tansir Niane, che ha pubblicato la sua versione in francese, Soundjata ou l’épopée mandingue, nel 1960 per le Éditions Présence Africaine (è tuttora in stampa). Soundjata, figlio del re Maghan. il Bello, il re leone, e di Sogolon, la donna bufalo, futuro imperatore del Regno del Mali, fino a sette anni non riesce a sollevarsi sulle gambe e vive strisciando a terra; ma un giorno, il re suo padre da qualche tempo defunto, per vendicare un’offesa fatta alla madre, si alza eretto e mostra tutta la sua forza. I personaggi principali dell’epopea mandinga hanno una consistenza storica e sono conosciuti con più di un nome; le loro vicende sono intricate e sembrano lontane dal Kenya, ma è innegabile che esista una viva somiglianza tra la gracilità, malfunzione e recupero improvviso delle gambe di Soundjata e di Warigia.

Obbedienti agli ordini di Gikũyũ, tutti insieme, pretendenti e fanciulle – per inciso, in totale castità – partono e affrontano dure fatiche e terribili pericoli. La voce narrante è cambiata, la cronistoria del pellegrinaggio proviene dalla maggiore delle nove sorelle, Wanjirũ. Durante il viaggio alcuni dei pretendenti muoiono per orrendi incidenti, altri abbandonano l’impresa per non correre ulteriori rischi, altri ancora si convincono che le nove sorelle sono streghe e fuggono. Rimangono in trenta (130), e quando raggiungono la montagna sacra, altri ancora se ne vanno per timore del freddo. Quello che arriva sulla vetta bianca, meta del viaggio, è ormai solo un piccolo gruppo che conta anche Kihara, l’uomo che non aveva scelto una delle nove e che è innamorato di Warigia.

Sulla via del ritorno incontrano altri pericoli, rappresentati da Orchi invisibili, vociferanti e letali, che uccidono ancora altri pretendenti. Premesso che l’epos delle Perfect Nine è in toto una narrazione allegorica, gli Orchi sono riuscitissime allegorie dei pericoli che minacciano lo Stato: i fanatismi, l’ignoranza, la fame di potere, l’ingordigia di denaro, la corruzione, la viltà, l’opportunismo, l’inganno. Ngũgĩ aveva già creato Orchi allegorici nel romanzo Mũrogi wa Kagogo uscito nel 2006, e auto-tradotto in inglese con il titolo Wizard of the Crow, pubblicato nel 2007. Gli Orchi, uno per uno, sono momentaneamente vinti, anche quello da cui dipende il risanamento delle gambe di Warigia, e anche quelli che si servono di forme umane illusorie, bianche come il gesso, per adescare gli umani e renderli schiavi. Ma, fa dire Ngũgĩ alla voce narrante, non si deve mai smettere di guardarsi dagli Orchi.

I pretendenti sono ora rimasti nove più uno, il numero necessario di sposi per le dieci figlie. Il decimo sposo, l’innamorato di Warigia dichiara di volerla portare a conoscere i suoi genitori e il suo paese e lei lo segue senza matrimonio e contro il volere del padre. Quello che segue è un breve quasi-trattato di antropologia culturale, o di etnologia su cerimonie matrimoniali e rapporti intra e extra-famigliari, doni, vesti, danze – un racconto condotto da una voce fuori campo molto fiera della propria cultura.

Prima del congedo dal e del mito, la decima figlia Warigia, chiamata anche Wanjũgũ, ritornata sola e prossima a dare alla luce un figlio, riassume davanti all’intera famiglia riunita tutta la sua storia, dalla infanzia senza l’uso delle gambe, all’amore per lo straniero Kihara, alla lotta con il leone che lo ha ucciso, alla nuova vita che ha portato alla comunità. Warigia è il personaggio più difficile da collocare nel contesto creato da Ngũgĩ: menomata ma forte, trasgressiva ma nobile, può indicare chi ha lasciato il proprio paese per un altro luogo del mondo, e al proprio paese ritorna – rimane, comunque, una figura in parte misteriosa.

L’ultima sezione dell’epos è intitolata Epilogue: The Will of Gikũyũ and Mũmbi. Il narratore li fa parlare in prima persona, a lungo, in una tonalità ieratica e sapienziale. Il loro testamento, «will», è duplice ma coordinato, nove versi pronunciati da Gikũyũ e diciotto da Mũmbi. La citazione intera sarebbe troppo lunga, non tanto per motivi di spazio quanto per motivi di diritti. Chi conosca l’interesse e l’ammirazione che Ngũgĩ ha nutrito per T. S. Eliot, trova qui l’impulso etico, la concettualità dei valori umani, e la meditazione sul tempo, sulla durata e sulla continuità, che pervadono i Four Quartets. Trova persino una riconoscibile influenza lessicale e di sonorità del verso, che suggerisce una struttura strumentale e nuova in rapporto alla metrica delle tradizioni che l’hanno preceduta. È molto interessante, perché se i Quartets sono strutturati ognuno come una sonata, i versi pronunciati da Gikũyũ e Mũmbi si possono immaginare ritmati dal suono dei tamburi.

Gikũyũ dice: «Don’t look for me in wicked deeds, / […] / Don’t look for me in senseless violence, / Don’t look for me in hatred, / Don’t look for me in meaningless wars / […] / For my name must not be in the mouth / Of those plotting wicked deeds» (226). Mũmbi dice: «Look for me in the water, / Look for me in the wind / Look for me in the soil, / Look for me in the fire […] / Look for me in the rain / […] / Look for me in the harvest / […]» (226-227). Mũmbi evoca i quattro elementi, acqua, aria, terra, fuoco, che sono fondamentali nei Quartets, ma soprattutto intima: «Look for me in love / […] / Look for me among the oppressed / Look for me among the seekers of Justice / […]» (227).

E conclude: «Look for me among those building the nation in the name of the human» (227), perché quello di Ngũgĩ è e rimane sempre un messaggio politico, o meglio: una idea politica.

Parole chiave : Colonialismo, Kenya, Letteratura africana, Ngũgĩ Wa Thiong’o

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/ngugi-wa-thiongo-e-la-questione-della-lingua-per-chi-scrivere/trackback/

di Francesca Romana Paci

L’evoluzione di un percorso

Nato a Galkayo in Somalia nel 1936 e morto a Torino il primo di ottobre del 2010, Mohamed Aden Sheikh è una figura emblematica di un periodo storico che può sembrare relativamente distante, ma che è invece molto più vicino di quanto spesso ci si preoccupi di riconoscere – un periodo tuttora molto, molto difficile nel Corno d’Africa, una temperie notevolmente avanzata dal fatidico 1960, ma certamente non trascorsa.

Nei suoi anni definitivamente italiani Mohamed Aden, ex ministro (tre differenti ministeri), ex prigioniero politico, medico chirurgo e politico militante, coadiuvato dal giornalista e ricercatore Pietro Petrucci, è autore di un libro storico/autobiografico, intitolato Arrivederci a Mogadiscio: Dall’Amministrazione fiduciaria italiana alla fuga di Siad Barre. Il libro esce nel 1991, presso le Edizioni Associate, a Roma, e ottiene un notevole successo nel suo ambito. Tanto che nel 1994 se ne ha una seconda edizione, moderatamente ma significativamente ampliata in dati e dettagli, con il titolo Arrivederci a Mogadiscio. Somalia: l’indipendenza smarrita – il sottotitolo, come si legge, è cambiato. I due testi hanno la struttura di una articolata intervista: la prima e la seconda edizione, infatti, sono entrambe lunghe sequenze di domande e risposte. Il giornalista Pietro Petrucci formula le domande, Mohamed Aden risponde.

Più di quindici anni dopo la prima edizione e undici dalla seconda, Petrucci nel 2005 spinge Aden a riprendere il filo dei due Arrivederci a Mogadiscio per aggiungere ai due scritti esistenti testimonianza degli anni intercorsi. Ha inizio a questo punto un lavoro intenso e intermittente di colloqui, registrazioni, raccolta documenti, assemblaggio, che portano alla pubblicazione di La Somalia non è un’isola dei Caraibi presso le Edizioni Diabasis di Reggio Emilia nel 2010, pochi mesi prima della morte di Aden. Il libro esce con la Prefazione del sindacalista e Senatore della Repubblica Pietro Mercenaro e una Nota del curatore, che ovviamente è Petrucci. Il libro è dedicato alla seconda moglie di Aden, l’italiana Felicita Torrielli, il cui nome però nella dedica non è menzionato. Torrielli, tuttora sulla breccia, ha dedicato gran parte della sua vita alla Somalia operando fattivamente nell’area della maternità e dell’infanzia.

Il passaggio dalle due prime edizioni di Arrivederci a Mogadiscio a La Somalia non è un’isola dei Caraibi, oltre all’esteso ampliamento, è una trasformazione radicale della forma. Il testo non è più in forma di dialogo: non è più un’intervista ma una narrazione. Sono state quindi necessarie trasformazioni della vera e propria scrittura per inserire le domande di Petrucci in un discorso indiretto. Ci sono anche alcune circostanziate aggiunte e un montaggio in parte differente degli argomenti dei libri precedenti, ma il primo aspetto cospicuo è quello formale. Lo scopo, comunque, come sopra accennato, era aggiungere ai contenuti iniziali una seconda parte, che non solo raccontasse la nuova vita italiana di Aden, ma raccogliesse anche e soprattutto sue riflessioni culturali, religiose, opinioni storico-politiche e prese di posizione sulla situazione somala di quei decenni. La spiegazione del titolo, La Somalia non è un’isola dei Caraibi, si legge nel secondo capitolo: « […] la gente continuava a chiedermi dove diavolo fosse questa Somalia […]. E se rispondevo, come cominciai a fare per provocazione, che la Somalia era un’isola dei Caraibi, nessuno batteva ciglio. Rarissimi erano gli italiani che avessero una conoscenza […] dell’Africa e della sua storia.» (Diabasis: 45).

Sostanziale ampliamento a parte, se da un lato la forma narrativa e argomentativa conferisce alla Somalia non è un’isola dei Caraibi una qualità di maggiore peso e permanenza, il dialogo dei libri precedenti possiede una immediatezza e vivacità emozionale che è difficile non rimpiangere. Come vedremo più avanti, Petrucci nella sua Editor’s Note alla edizione inglese dei testi italiani di Aden, intitolata Back to Mogadishu, racconta che Aden non gradisce molto il passaggio da intervista a narrazione. Così scriverà: «Mohamed hid his disappointment behind irony: “So I have to play the part of Emperor Hadrian and you Marguerite Yourcenar. Are we presumptuous enough for that?”» (Printed on demand by Amazon Italia, 2021: 15). Comunque, La Somalia non è un’isola dei Caraibi esce, nella sua nuova forma di autobiografia narrata, in tempo perché Aden, ormai malato terminale, possa presentarlo al Lingotto a Torino, alla Biblioteca del Senato a Roma e, pochi giorni prima di morire, a Helsinki.

Il libro ha un buon succès d’estime, ma circola quasi solo in Italia. La figlia maggiore di Aden, Kaha Mohamed Aden, scrittrice italofona e studiosa ben nota nel campo, in un suo articolo/racconto pubblicato su Africa e Mediterraneo (N. 92-93, 2020), intitolato Un felice goffo volo dallo Yaya Centre, narra delle circostanze – un incontro culturale allo Yaya Centre a Nairobi in Kenya – in cui decide, sollecitata da un giovane interlocutore, che il libro di suo padre per circolare deve essere tradotto in inglese. Pensa inizialmente di tradurlo personalmente, ma le vicende della vita rendono il progetto difficile. Entra così ancora in azione Petrucci, che non si ferma e pensa a come realizzare una traduzione inglese di La Somalia non è un’isola dei Caraibi, che riunisca anche paratesti importanti per capire Aden, la situazione somala e quella italiana del periodo. Procede attraverso un crowdfunding sostenuto da studiosi e personaggi di rilievo e infine ottiene quello che vuole. In realtà quella inglese non è solo una traduzione quanto una nuova edizione, con ulteriori ampliamenti e complementi. Nella già citata Editor’s note di Petrucci, posta in apertura del volume, si legge: «This new book Back to Mogadishu includes Mohamed Aden’s entire ethical and political testament. It comprises the autobiographic narrative of both his Somali and Italian lives, and is based on two ‘conversations’ we recorded in 1993 and 2009, and three texts all written in 1993: Mohamed Aden’s Note on the Somali civil war (The Disrupted Memory); Basil Davidson’s comment on our ‘first conversation’; and a repertory of modern Somalia’s leading players and political organisations» (Back to Mogadishu, On demand: 16).

Il libro ha un buon succès d’estime, ma circola quasi solo in Italia. La figlia maggiore di Aden, Kaha Mohamed Aden, scrittrice italofona e studiosa ben nota nel campo, in un suo articolo/racconto pubblicato su Africa e Mediterraneo (N. 92-93, 2020), intitolato Un felice goffo volo dallo Yaya Centre, narra delle circostanze – un incontro culturale allo Yaya Centre a Nairobi in Kenya – in cui decide, sollecitata da un giovane interlocutore, che il libro di suo padre per circolare deve essere tradotto in inglese. Pensa inizialmente di tradurlo personalmente, ma le vicende della vita rendono il progetto difficile. Entra così ancora in azione Petrucci, che non si ferma e pensa a come realizzare una traduzione inglese di La Somalia non è un’isola dei Caraibi, che riunisca anche paratesti importanti per capire Aden, la situazione somala e quella italiana del periodo. Procede attraverso un crowdfunding sostenuto da studiosi e personaggi di rilievo e infine ottiene quello che vuole. In realtà quella inglese non è solo una traduzione quanto una nuova edizione, con ulteriori ampliamenti e complementi. Nella già citata Editor’s note di Petrucci, posta in apertura del volume, si legge: «This new book Back to Mogadishu includes Mohamed Aden’s entire ethical and political testament. It comprises the autobiographic narrative of both his Somali and Italian lives, and is based on two ‘conversations’ we recorded in 1993 and 2009, and three texts all written in 1993: Mohamed Aden’s Note on the Somali civil war (The Disrupted Memory); Basil Davidson’s comment on our ‘first conversation’; and a repertory of modern Somalia’s leading players and political organisations» (Back to Mogadishu, On demand: 16).

Per riassumere: l’edizione inglese dell’opera di Mohamed Aden, intitolata Back to Mogadishu, e sottotitolata Memoirs of a Somali Herder mette insieme il testo, tradotto, di La Somalia non è un’isola dei Caraibi con scritti e documenti collegati alla sua pubblicazione italiana, e aggiunge anche intratesto, dove opportuno, altri riferimenti di rilevante interesse socio-politico. Subito dopo la Editor’s Note Petrucci pone The Disrupted Memory, un lungo scritto dello stesso Aden, datato Turin, March, 1994, nel quale la situazione della Somalia dal 1991 al 1994 è vivisezionata con estrema veemenza – basti per ora una sola frase: «The civil war that Said Barre’s dictatorship plunged the Somali nation into is entirely without any sense» (Back to Mogadishu, On demand: 17).

Segue, con un passo indietro temporale, l’inserimento del «commento» dello studioso Basil Davidson intitolato Somalia a Paradigm of African Continent, con il sottotitolo esplicativo Preface to the first edition of “Arrivederci a Mogadiscio, datato London, 1991. L’edizione inglese è arricchita, inoltre, di una Appendix di tre elementi: 15 Somali Factions Recognized Factions by the UN, Signatories to the “Addis Abeba Peace Agreement” of 1993; All Somalia’s Men Main Political Actors up to 1994; e Chronology Main Events 1936-2009. Non c’è, purtroppo, un indice analitico – non c’era nemmeno nella edizione italiana. La traduzione, che è sostanzialmente la traduzione di La Somalia non è un’isola dei Caraibi, è di Simon Marsh, scrittore in proprio e traduttore di numerose opere di autori italiani. La vera e propria auto-biografia di Mohamed Aden Sheikh, divisa in diciannove capitoli, che traducono fedelmente i titoli italiani, comincia alla quarantanovesima pagina – l’intero volume conta trecento ottantotto pagine.

Volontà di completezza

Quando Pietro Petrucci scrive la sua Editor’s Note, datata 2019, Mohamed Aden Sheikh è ormai morto da nove anni. La prima pagina della nota sintetizza i punti chiave della vita di Aden, il che, di fatto, è una guida articolata alla lettura di quello che segue, una mini-biografia che precede una auto-biografia.

Petrucci inizia presentando Aden, con il quale dichiara di aver vissuto quarant’anni di amicizia: «[…] we gradually reconstructed the steps of his remarkable life. First we did this orally, and then at a certain point we decided to write this long autobiographical story down […]» (Back to Mogadishu, 7). Non specifica, come invece fa nella Nota del curatore in La Somalia non è un’isola dei Caraibi (Diabasis:13) di aver conosciuto Aden a Mogadiscio nel 1970, mentre preparava un reportage per il quotidiano Paese Sera (ora non più pubblicato). In quel periodo Siad Barre era da non molto al potere, e Aden era Ministro della Sanità.

Segue nella Editor’s Note – che ovviamente appare solo nella edizione inglese – una lista dei dati biografici di Aden, dove si enfatizza per prima cosa il fatto che sia venuto in Italia giovanissimo e si sia laureato in medicina prima della Indipendenza della Somalia dall’Inghilterra e dall’Italia, datate rispettivamente 26 giugno e 1 luglio 1960.

Ritornato in Somalia dopo la Laurea e la Specializzazione in Medicina e Chirurgia, Aden diventa parte di un gruppo in qualche modo simpatizzante del Marxismo di allora e legato a Siad Barre – un gruppo che aspira a una modernizzazione del paese in parte epigona dei percorsi intrapresi molti decenni prima da Kemal Ataturk (1881-1938) in Turchia e, in seguito, da Gamal Abdel Nasser (1918-1970) in Egitto.

Petrucci sottolinea come una prima vittoria del nuovo corso sia stata il superamento di una epidemia di colera. Subito dopo ricorda che: «there was the decision to give the Somali language a written form in 1972» (Back to Mogadishu: 8). La questione della lingua somala si rivelerà più complessa del previsto, ma il 1972 è comunque un crinale fondamentale, tra l’altro perché si decide di usare per la scrittura l’alfabeto latino, opportunamente aumentato da digrammi necessari a rappresentare tutti i suoni somali. La terza vittoria è la fondazione nel 1973 di un Politecnico per la formazione di: «doctors, vets, engineers, agronomists, biologists and mathematicians» (Back to Mogadishu: 9).

Petrucci ricorda poi il fervore di modernizzazione sociale del 1974, interrotto dell’arrivo di una siccità violenta e di una conseguente carestia, disastrose per le aspirazioni del paese. Impossibile percorrere qui le vicende degli anni seguenti, ci si limita a ricordare la pesante questione Ogaden e la gestione di Said Barre dei rapporti con l’Etiopia. Il governo di Said Barre si trasforma in regime; Aden subisce sei anni di prigione dal 1983 al 1989, anno in cui «an official ‘ad hoc’ invitation from the government in Rome» (Back to Mogadishu: 11) gli consente di arrivare in Italia, dove poi rimarrà per tutta la sua vita, vivendo e lavorando soprattutto a Torino.

Tra racconto e denuncia: una tormentata auto-biografia

Nel suo primo libro italiano (1991 e 1994) Mohamed Aden inizia il suo racconto con emozione: «Come quasi tutti i dirigenti somali di oggi sono nato in boscaglia» […]. Sono nato vicino a Galcaio nel Mudugh» […]. A quell’epoca […] il nostro villaggio itinerante gravitava intorno a Galladi, cioè oltre l’attuale confine con l’Etiopia» (Arrivederci a Mogadiscio, Edizioni Associate,1991: 15). In La Somalia non è un’isola dei Caraibi si trova in aggiunta l’indicazione specifica del confine con l’Etiopia: proprio la regione dell’Ogaden.

L’edizione inglese, essendo la traduzione di La Somalia non è un’isola dei Caraibi, già in queste prime pagine, pur fornendo le stesse informazioni, si discosta per diversi dettagli dai primi libri – ogni dettaglio è interessante, ma una collazione sarebbe lunghissima, e non modificherebbe la sostanza dei testi.

Oltre tutto, implicherebbe anche qualche aspetto traduttivo. Petrucci si dimostra un curatore molto attento, che segue la traduzione passo per passo, perché in Back to Mogadishu sono corretti anche alcuni refusi di nomi, di persone e luoghi che erano sfuggiti nell’originale italiano.

Ma le avventure delle pubblicazioni e delle traduzioni dell’opera di Mohamed Aden Sheikh non si è fermata. La figlia maggiore di Aden, Kaha Mohamed Aden, desiderosa di far conoscere gli scritti del padre anche in Somalia, si adopera per far tradurre in somalo la traduzione inglese di La Somalia non è un’isola dei Caraibi – non quindi di far tradurre in somalo l’originale italiano, ma di far tradurre in somalo la traduzione inglese dell’originale italiano. Lo studioso somalo Cabdicasiis Guudcadde, costantemente accompagnato dall’attenzione e dalla collaborazione di Kaha, intraprende la traduzione in somalo di Back to Mogadishu, che in somalo suona Waa Inoo Muqdisho, e ha come sottotitolo Xasuusqorka Geeljire Soomaaliyeed – traduce dunque letteralmente il sottotitolo italiano e quello inglese.

Waa Inoo Muqdisho è stato pubblicato nel novembre del 2023, poco prima che Kaha Mohamed Aden morisse, il 12 dicembre dello stesso anno. Ora si trova in Amazon in brossura (momentaneamente non disponibile) e in kindle (disponibile).

La Somalia non è un’isola dei Caraibi e la sua traduzione inglese Back to Mogadishu devono essere letti con attenzione, con apertura mentale e con almeno una conoscenza di base della storia somala. Si capisce perché Petrucci ha voluto chiamare il libro una “autobiografia”, motivando in questo modo un insieme di temi, argomenti, eventi e pensiero; un insieme che prima di tutto si muove in sequenze intermittenti tra Somalia e Italia, e inoltre passa dalla vita quotidiana personale e privata alla storia, dalla politica alla religione, dai sentimenti alla ragione. Aden è colto e intelligente, e rispetto all’Italia, guarda dall’esterno, il che è un elemento per noi di particolare interesse.

Si rivolge all’Italia (e anche a più di qualche somalo) quando parla della Somalia, e alla Somalia e all’Italia insieme quando parla dell’Italia – ma si deve però dire che oggi l’età del lettore, italiano o somalo o variamente anglofono che sia, è una variabile che inevitabilmente influenza la lettura. Ovviamente anche la scolarità del lettore è determinante, anche se è lecito presupporre che chi legga un libro come La Somalia non è un’isola dei Caraibi o Back to Mogadishu possieda una buona scolarità, oltre a un interesse pertinente. Si ricorda ancora una volta che il testo italiano e quello inglese presentano un certo numero di dettagli differenti, sia piccole aggiunte sia piccole soppressioni. Una lettura critica approfondita sarebbe comunque proficua, pensando a come Aden tratta argomenti come Marx, il Comunismo italiano, Présence Africaine, l’università italiana, istruzione e scuola, le prime elezioni somale, il tessuto clanico somalo, la guerra civile; e inoltre: religione, stato, laicità, e, con una certa ampiezza, Islam, tempo e storia.

Parole chiave : Kaha Mohamed Aden, Letteratura africana, Mohamed Aden Sheikh, Pietro Petrucci, Somalia

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/tra-somalia-e-italia-vita-imprese-e-avventure-di-mohamed-aden-sheikh-uomo-politico-e-medico/trackback/

La prima scena del romanzo d’esordio di Peace Adzo Medie, accademica nata in Liberia ma cresciuta in Ghana, studiosa delle politiche contro la violenza delle donne presso l’Università di Bristol, descrive la cerimonia di un matrimonio combinato vissuta dal punto di vista della giovane sposa. La prima cosa che la ragazza ci dice è che il suo promesso sposo non c’è: il matrimonio avverrà “in absentia”, perché il futuro marito è in viaggio di lavoro e sarà rappresentato dal fratello. Dai pensieri di Afi Tekple capiamo che lei, convinta dalla madre, ha accettato di sposare il ricco, bello e brillante uomo d’affari Elikem Ganyo, figlio di una potente commerciante – Zietta – che ha beneficiato la madre di Afi dopo la morte del marito, e che spera così di allontanare il figlio da una misteriosa compagna liberiana, non gradita alla famiglia. Questa scelta consente alla giovane Afi di sperimentare il passaggio tra le due punte lontanissime della forbice che separa le famiglie povere dalla nuova rampante classe medio-alta di imprenditori e politici. Si trasferisce infatti dalla cittadina di Ho ad Accra per iniziare la sua nuova vita da moglie, in un quartiere per nuovi ricchi con servitù e appartamento equipaggiato di elettrodomestici che lei non sa usare.

La sua inquietudine per la strana assenza del marito è ignorata dalle due famiglie che la spingono ad accettare il ruolo di bella moglie silenziosa, spendacciona e ubbidiente di un uomo che in realtà non vuole lasciare un’altra donna. Ma Afi fa domande, chiede spiegazioni, pretende che il marito sia presente, inizia a formarsi come stilista… I parenti potrebbero pensare che la sua sia solo la lotta per essere l’unica moglie, e inizialmente anche lei lo pensa, mentre invece è un vero e proprio cammino verso l’emancipazione e l’indipendenza.

La sua inquietudine per la strana assenza del marito è ignorata dalle due famiglie che la spingono ad accettare il ruolo di bella moglie silenziosa, spendacciona e ubbidiente di un uomo che in realtà non vuole lasciare un’altra donna. Ma Afi fa domande, chiede spiegazioni, pretende che il marito sia presente, inizia a formarsi come stilista… I parenti potrebbero pensare che la sua sia solo la lotta per essere l’unica moglie, e inizialmente anche lei lo pensa, mentre invece è un vero e proprio cammino verso l’emancipazione e l’indipendenza.

Non stupisce il fatto che i diritti del libro siano stati presto acquisiti da produttori statunitensi di cinema e serie, perché la storia cattura chi legge quasi come un romanzo rosa, con “illusioni” romantiche alternate a momenti di frustrazione a cui la protagonista, consigliata e sostenuta da altre giovani donne, risponde con sempre maggiore coscienza femminista, sganciandosi con determinazione, seppur lentamente, dagli obblighi di obbedienza alla madre e ai parenti che fanno parte dell’ambiente culturale in cui è cresciuta. Figura simbolo di questo ambiente è lo zio Pious, parassita che vive alle spalle delle numerose mogli, trascurando i figli e pretendendo elemosine dai nuovi parenti in nome di una pretesa autorevolezza morale.

Dal punto di vista narrativo il romanzo ha un andamento un po’ disomogeneo, passando dalle minuziose descrizioni dei rapporti e dialoghi tra i personaggi della prima parte a passaggi un po’ frettolosi nella parte finale, verso lo scioglimento della vicenda. Lo stile di Peace Adzo Medie è neutro, con alcune parole in lingua originale soprattutto in riferimento al cibo e a modi di dire in gergo locale, elencate nel glossario finale.

Il libro offre un’interessante rappresentazione delle contraddizioni sociali di un paese in crescita come il Ghana: nell’esperienza di Afi si ritrovano infatti sia la vita povera di un villaggio rurale sia l’estremo lusso dei magnati della politica, del commercio e della finanza. Non mancano inoltre il settore della moda – con le nuove stiliste che si affermano producendo costosi abiti e accessori per le classi alte – lo sviluppo immobiliare, gli affari facili, il traffico incontrollabile della metropoli.

Afi trova la propria strada tra le donne costrette alla subordinazione dalla povertà e quelle che vivono la condizione di “oggetto” di uomini ricchi con consapevolezza e traendone il massimo vantaggio.

*

Peace Adzo Medie

L’unica moglie

Francesco Brioschi editore 2022

Collana Gli Altri

Traduzione di Gabriella Grasso

Il libro è acquistabile qui:

https://www.brioschieditore.it/catalogo-libri/l_unica_moglie.aspx

Parole chiave : Donne, Ghana, moglie, Peace Adzo Medie

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/essere-donna-oggi-in-ghana-il-romanzo-lunica-moglie-di-peace-adzo-medie/trackback/

24 agosto 2021

Raccontare può salvare la vita

di Roberta Sireno

Le narrazioni delle minoranze sono spesso distorte e semplificate, rischiano di diventare una storia unica e definitiva, che priva le persone della loro individualità. A ricordarlo è la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie in una conferenza per il TED Talk 2009 dal titolo The danger of a single story (‘I pericoli di una storia unica’), ora raccolta in un volume pubblicato da Einaudi.

Ci sono tante storie che formano un racconto inclusivo delle realtà complesse: come questa, che è la prima autobiografia pubblicata in Italia di un migrante somalo sopravvissuto ai viaggi della morte.

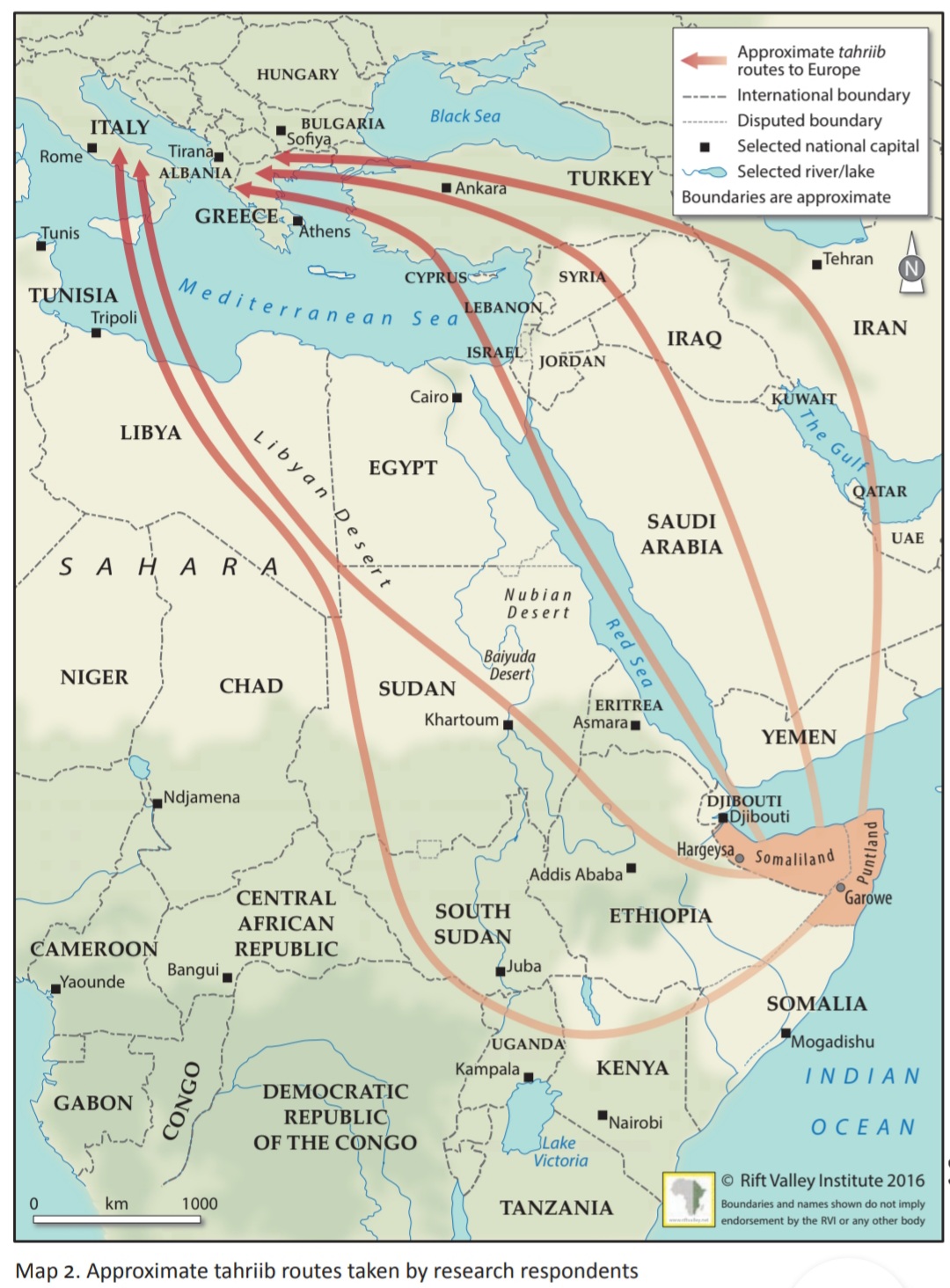

È il racconto del suo tahriib: una parola araba che designa una forma di emigrazione sregolata praticata da migliaia di ragazzi e ragazze somali, i quali partono alla volta dell’Europa attraversando l’Etiopia, il Sudan e la Libia, e infine il Mar Mediterraneo. Raccontare può salvare la vita, e Geeldoon lo testimonia nel libro Baciammo la terra. L’odissea di un migrante dal Somaliland al Mar Mediterraneo uscito nel 2020 per Gaspari Editore.

«Volevamo realizzare il nostro sogno di andare in Europa», racconta Geeldoon durante l’intervista sulla quale è basato il libro, e che è stata condotta nel gennaio 2014 nel corso di un programma di ricerca sull’impatto della guerra sugli uomini somali condotto dal Rift Valley Institute (RVI). Tradotta in inglese mantenendo la veridicità e l’anonimato della storia, la traduzione italiana è stata voluta dallo scrittore, ricercatore e poeta italiano Raphael d’Abdon, che vive dal 2008 a Pretoria in Sudafrica. Al centro di questa testimonianza c’è «una malattia chiamata buufis»: si tratta di un termine somalo che indica un desiderio smanioso di partire alla ricerca di nuove possibilità.

Il punto di partenza e di ritorno della storia è il Corno d’Africa, una regione attraversata da continue evoluzioni e instabilità sociali (per un approfondimento, si veda dossier 92-93 della rivista Africa e Mediterraneo): nato nella zona oggi denominata Somaliland (Nord della Somalia), Geeldoon si trasferì nel 1989 con la famiglia in Mogadiscio per fuggire dalla guerra civile.

Dopo un breve periodo in Kenya, ritornarono in Somalia dove Geeldoon riuscì a finire le scuole superiori, e nel 2006 il suo desiderio era iscriversi all’università.

Dopo un breve periodo in Kenya, ritornarono in Somalia dove Geeldoon riuscì a finire le scuole superiori, e nel 2006 il suo desiderio era iscriversi all’università.

Purtroppo in quegli anni le università somale erano pochissime, così Geeldoon progettò di studiare all’estero. Dopo diversi tentativi falliti di emigrare per motivi di studio, l’autore racconta che «le due decisioni di studiare ed emigrare erano diventate incompatibili», così si dedicò alla ricerca del lavoro, e in quel periodo venne a conoscenza del tahriib o cosiddetto viaggio della morte: raggiungere l’Europa per cercare nuove opportunità di vita passando dalla Libia. È a questo punto che iniziò la sua tragica odissea attraverso il confine sudanese, l’incontro con i trafficanti libici e l’attraversata a piedi del Sahara insieme a un gruppo di giovani migranti, che durò diverse settimane senza cibo e senza acqua.

«Continuammo a camminare per altri due giorni. A questo punto, quando uno cadeva a terra, non ci fermavamo più per soccorrerlo. Li lasciavamo dov’erano, senza mostrare alcuna pietà. […] La verità è che non provavamo più alcuna pietà, anche perché otto di noi erano già morti. Morirono uno dopo l’altro e nessuno se ne era occupato. La solidarietà se ne era andata da un pezzo.» (p.51)

Dopo un mese di cammino, in cui ormai «avevamo gli occhi incavati e sembravamo degli scheletri», Geeldoon e i suoi restanti compagni di viaggio arrivarono a Tripoli, furono catturati e finirono nelle prigioni libiche dove vengono compiute alcune tra le più disumanizzanti violazioni dei diritti umani: torture, violenze e stupri sono all’ordine del giorno, e la liberazione può avvenire solo in cambio di quote di denaro corrisposte dalle famiglie dei prigionieri.

Dopo un lungo periodo di prigionia, Geeldoon riuscì a uscire grazie all’aiuto della sua famiglia e iniziò a lavorare a Tripoli, sperando di ricavare il guadagno necessario per partire alla volta dell’Europa. Si unì a un gruppo di trecento persone che partì su una barca per raggiungere le coste europee, ma il motore si ruppe in mezzo al mare.

Dopo un lungo periodo di prigionia, Geeldoon riuscì a uscire grazie all’aiuto della sua famiglia e iniziò a lavorare a Tripoli, sperando di ricavare il guadagno necessario per partire alla volta dell’Europa. Si unì a un gruppo di trecento persone che partì su una barca per raggiungere le coste europee, ma il motore si ruppe in mezzo al mare.

«Fummo avvicinati da un’imbarcazione battente bandiera italiana che ci lanciò cibo, acqua e altre bevande. Mangiammo e bevemmo, convinti che saremmo stati portati in Sicilia, quando all’improvviso apparve una barca ancora più grande che ci agganciò e ci riportò a Tripoli. Fummo riportati nella stessa prigione […] e fummo di nuovo sottoposti ad abusi e torture.» (p.80)

Geeldoon riuscì a scappare. Il suo tahriib era durato sei mesi ed era arrivato a un tale esaurimento nervoso che decise di abbandonare il suo piano di emigrazione in Europa. Era la fine del 2011 quando decise di tornare con un suo amico nel Somaliland attraverso un volo aereo.

«Quando arrivammo a casa baciammo la terra.» (p.81)